|

大町桂月の次男。 染色体の研究、コオロギ研究家として著名で 「コオロギ博士」と親しまれました。 昆虫学者としての顔のほか随筆家でもあります。 著書に ・「近代自然科学十講」 ・「博物標本の作り方」 ・「虫・人・自然」 ・「日本昆虫記」 ・「染色体を見る人の話」 ・「随筆 虫と人と自然と」 ・「よしきりものがたり」 青森県平内町にある桂月歌碑の揮毫をしています。 |

|

大町桂月の次男。 染色体の研究、コオロギ研究家として著名で 「コオロギ博士」と親しまれました。 昆虫学者としての顔のほか随筆家でもあります。 著書に ・「近代自然科学十講」 ・「博物標本の作り方」 ・「虫・人・自然」 ・「日本昆虫記」 ・「染色体を見る人の話」 ・「随筆 虫と人と自然と」 ・「よしきりものがたり」 青森県平内町にある桂月歌碑の揮毫をしています。 |

| 明治31年(1898年) | 0歳 | 3月27日、大町桂月・長(ちょう)の次男として誕生 |

| 大正11年(1922年) | 24歳 | 東京帝国大学農学部卒業 ・ 徳川生物学研究所に在籍 |

| 昭和 8年(1933年) | 35歳 | 東大農学博士、三重高等農林学校教授 |

| 昭和11年(1936年) | 38歳 | 農林博物館が設立され、初代館長となる(1946年まで) |

| 昭和24年(1949年) | 51歳 | 三重高等農林学校は、三重大学農学部となる |

| 昭和36年(1961年) | 63歳 | 定年退官。津市立三重短期大学第2代学長となる |

| 昭和40年(1965年) | 67歳 | 名古屋市立女子短期大学長となる |

| 昭和48年(1973年) | 75歳 | 1月10日永眠、享年75歳 |

| 内容は、いずれも 1 目出度い虫、2 大きい虫、3 小さい虫、4 虫の母、5 虫の父、 6 光る虫、 7 鳴く虫 …ですが、ご兄弟3人(桂月長男

芳文氏、三男 文男氏、 四男 四郎氏)の序文 が、昭和16年発行の本にのみ掲載されています。 父桂月ゆずりの文筆と、添えられた丁寧な虫のスケッチ(挿画は橋本太郎)で少年少女の心をつかんだことがうかがえます。 青森県十和田市蔦温泉での思い出が綴られた「光る虫」を紹介します。 |

|

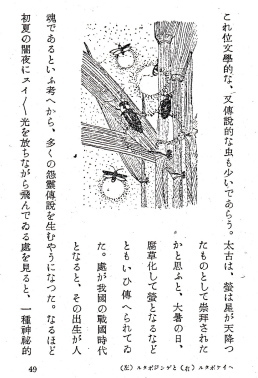

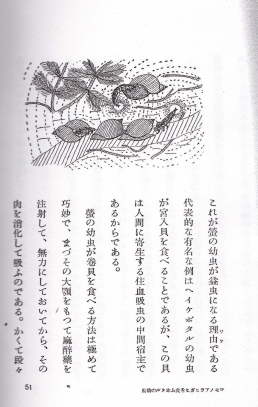

〜 描写図は 「ヘイケボタル(右) とゲンジボタル(左)」 〜  〜 描写図は「コモノアラヒガヒ を食うホタルの幼虫」 〜 |

6 光る虫 (抜粋) ・・・・・・ 世界にはいろいろの光る虫がいるが、いずれも甲虫(こうちゅう)の仲間である。日本にいる光る虫は蛍である。 この蛍も世界には千二百種位知られており、日本にも四十種類くらい産しているが、全部光るわけではなく、光るのはその中の三種で、山地にいるヒメボタルを除けば、光るのは源氏と平家の名を冠している二種類だけである。源氏は大きい方で、小さい方が平家である。 蛍ほど日本人に愛好されている虫も少ないであろう。 そして、玉虫と同様にこれ位文学的な、又伝説的な虫も少ないであろう。太古は、蛍は星が天降(あまくだ)ったものと崇拝されたかと思うと、大暑の日、腐草化(ふそうか)して蛍となるなどともいい伝えられていた。 ところが我国の戦国時代となるとその出生が人魂(ひとだま)であるという考えから、多くの怨霊伝説を生むようになった。なるほど初夏の闇夜にスイスイ光を放ちながら飛んでいる処を見ると、一種神秘的な魅力を感ずるので無理もないであろう。 その代表的なものは蛍が源平の二字を冠しているのでも知られるように源三位頼政(げんさんみよりまさ)に関したものであって、平家追討の兵を挙げたが、戦に敗れて無念の刃(やいば)に伏したがために、亡霊が蛍となって、夜毎(よごと)に六波羅(ろくはら)に現れるとか、或は又その因縁によって、毎年旧暦五月廿六日に期日を違(たが)えず蛍は相集(あいつど)って戦を挑(いど)み、物すさまじいありさまを呈すると云い伝えられている。宇治の蛍合戦がそれだといわれているが、この怨霊の源平合戦も実は雌雄相集って生殖行為をなす場面にすぎないのである。 ・・・・・ 蛍は成虫ばかり光るのではなく一生を通じて光っている。先ず卵は水辺の草の根元に産みつけられるがこの卵も光を放つ。それからかえった蛆(うじ)のような幼虫もお尻を光らせながら水中又は湿地の中にあってだんだん成長してゆく。その食物はニナとか蝸牛のような淡水産又は陸棲の巻貝であるので、これが蛍の幼虫が益虫(えきちゅう)になる理由である。代表的な有名な例は、ヘイケボタルの幼虫が宮入貝(みやいりがい)を食べることであるが、この貝は人間に寄生する住血吸虫(じゅうけつきゅうけつ)の中間宿主であるのである。ヘイケボタルは間接的に、住血吸虫を駆除してくれるのである。 蛍の幼虫が巻貝を食べる方法はきわめて巧妙で、まずその上顎でもって麻酔薬を注射して、無力にしておいてから、その肉を消化して吸うのである。かくてだんだん成長してくると土中に入って蛹(さなぎ)となる。蛹となっても光っている。このように卵、幼虫、蛹の三時期を通じても光りつづけているが、知らない人が多いと見え、ある夏、学校の集団勤労作業で演習林へ炭焼きに行ったとき、山の男から、毛虫がお尻に火をつけるのはどうしたわけかと聞かれて、それは蛍の幼虫だよといったら、びっくりしていた。 ・・・・ 初夏の闇夜に蛍が飛び交う美観は全く日本人の眼に親しい独特の情景であって、多くの名所が知られている。 私は話に聞く蛍合戦の壮観は見たことはないが、往年青森の蔦温泉の附近の沼で見たほど美しい光景はないと思う。 ある七月の初めの夕方、気味の悪いくらい静かなその沼へ行って見たら、岸辺の草は蛍が鈴なりで、それが水面に反射し沼は美しい二重の光の環(わ)で取りまかれ、寂(せき)として声なきその光景は神秘そのものであった。 いまだにその感動は忘れられない。・・・・・・ |

3 文衛氏揮毫の色紙 |

|||

| 桂月の友人東川徳治氏のご子孫で、文衛氏ご家族と交流のあった方が所有している色紙です。 色紙には、「文」・「文衛子」と名前が記されています。 <参考>・・・「子」は、男子の自称として使われます |

|||

いつくしみつつ われはおいなむ 文 (たまゆらの 命をしみて こおろぎを いつくしみつつ 我は老いなん) |

文衛子 <参考> 草ひばり・・・体長7ミリほどのクサヒバリ科のコオロギ |

||

文衛子 |

文衛子 <参考> 法師蝉(ほうしぜみ)・・・ツクツクボウシの異名 |

||

4 桂月から次男文衛への手紙(桂月全集より) |

|

| 旅にでることが多かった桂月は、留守宅への手紙を多く残しています。 次男文衛氏についても、その健康に心を配り進路についても多くの教示を残しています。 一部を紹介します。 |

|

| ☆ 卒業めでたし 養生専一に念じ申候 北海道は到る処の野原に大蕗大虎杖(いたどり)熊笹有之候 (大正11年7月26日) |

|

| ☆ 万事擲(なげう)ちて、教授に全力を注ぎ 伊藤校長の嘱望を空(むな)しうせざるよう念入候(大正12年5月12日) |

|

| ☆ 丈夫にて何よりと喜び候 小生からだ大(おおい)によし ・・・・・ あせるものは、初め勝ちて後敗る。凡(およ)そ70まで活(い)くると思いて一歩一歩堅実に早く より高飛びせずに進むが人生成功最大の秘訣に候 (蔦より 大正12年12月11月12日) |

|

| ☆ ダイーイン全集の訳学界に益すべし 大いにやるべし 一高の寄付は母校の事也 二口は 奮発すべし既に送れり。これ貧者の一燈也。一口は5円也 (大正12年11月15日) |

|

| ☆ 御申越の件につき小生も大(おおい)に考え申候 お前は10年先の事までを考え居るよう也 小生はお前の50歳60歳の先まで考え居(おり) 申候也 そして親というものは我子が30になりても40になりても50になりてもやはり子供 のように思うもの也 小生は第一にお前の身体を考え明年夏には大臺ヶ原山上か中房温泉かへ山岳療養を 試みては如何(いかが)かと存じ これが最大急務と考え申候 いずれも5千尺以上の地点也 人は身体の頑強が第一の土 台也。 身体を頑健にするためによしや4、5年おくれてもあとでとりかえしつき申候 身体が弱くてぐずぐずしては一生の上より計算すれば大損也。 人生あせることなき也 あせればさきがゆきつまりて申候 それから第2の問題は一生の目的也 学問でたつか 筆でたつか 〜精神的〜 甲 事業をするか 〜物質的〜 乙 甲をとるか乙をとるか 今のところ甲のよう也 然(しか)らば乙は金になる 甲は金にならず この点覚悟せねばならず 甲のなかで学問でたつか 筆でたつか お前は学才もある 文才もある 二兎を追う者は一兎を得ずというが それも物による也 学者にして文人をかねることは出来る也・・・・・・・・・・ 要するに 1 身体の頑強 2 50歳以上の計 3 科学をやるなら思い切って理科大学に入ること 4 文学は必ずしも文科大学に入るを要せず 5 今の地位を軽んずべからざること 6 理科に入るなら今2、3年の学資をつくる為に教員、翻訳をすることも一方法なり 7 あせるは大禁物也(さればとて目的なしのぐずぐずは非なり) 8 高等学校の科学教師になりても真の研究は出来ざるべし(唯教えうる時間少なし) 中学と五〇歩百歩 9 高等学校の教師になるための勉強をするは愚也 進んで大学教師を目的とすべし 大学教師にしてはじめて研究が出来る也 小生の思うところ大要右の如し なほ意見知らされよ 今が大事の時機(じき)也 (大正12年12月19日) |

5 「父の最後の冬籠り」 〜 文衛記 〜( 抜粋) |

| いろいろ下界の用事で父の蔦温泉行きは段々と延びて行った。去年の暮れも押し詰まってきた。あまり遅れては雪が深くなって途中が難渋になりはすまいかと安じている中に、いよいよ12月23日午後六時の汽車で二度目の冬籠りをするために上野を出発すると云うので、私は平塚村から出てきて父を駅まで見送りに行った。 先に来ていた父は末の弟と母と兄嫁の母にあたる金沢夫人の三人に囲まれて発車の時刻を待っていた。他の子供達は他出していたり、学校の試験があったりして来られなかったので、私たち夫婦を加えて五人の者が暫く言葉を交わしていたが、平生のように父はあまり口数をきかなかった。 そして相変わらず粗末な着物をまとってぽつねんとしていた父の姿は如何にも寒そうに私の眼に映った。仙骨が顕れたと云おうか、枯れ尽したと云おうか、老いがもう知らず知らずの間に肉を食べ骨を苛(とがめ)ていたのであろう、その父の顔も一層寒さの感を強めた。まして自ら好んだとは云え浮世に背いてこれから雪に埋もれた山の中の一軒屋に一冬を過しに行こうかとする寒そうな父を眼の前に見て、唯わけもなく淋しくなった私は自然と眼の中に湧いてくる涙を押さえねばならなかった。然しこれが此世の別れになろうとは一寸も思われなかった。上野駅は見送り客をプラットホームに入れないので、父がすたすたと列車の方に歩いていく後姿を見送って私たちは帰って来た。 蔦からは早速葉書が来た。それには唯 雪とくるまでは 籠らん山の中 餌とる役は 熊に任せて と云う歌が記してあるだけだった。渓流から魚を捕るのは熊の役、果実を醸して造った酒を捧げるのは猿の役、狸や兎は父の前で相撲でもとるであろうか。雪に浮世を隔てた山の中で炉辺に酒を酌み、興来れば詩を賦(ふ)すと云う父の心に最も適(かな)った生活が始まったのだと私は思った。尚その葉書の端に「上野有難く存じ候」と小さく記してあった。此頃の父は自分の子供に送って貰(もら)ったことすらにも心から感謝の念を抱かずにはおられなかったようである。然し本当の父の心は、世の中の心のない人にわいわい云われても一寸も嬉しくなかったに違いない。 それでも父はどんな人にでも快く接していた。唯余り迷惑をかける人があるとうるさそうにしていた。 私は何だか涙がこぼれる。 蔦は既に雪が積もっていた。其頃の父の日記を開けてみる 二十六日 積雪二尺くらい、猫居らず別館に四、五の客あり。鶏三匹縁下に昼遊ぶ・・・ 猫がいない。動物を可愛がる父はいち早く去年の冬籠りに居た猫が居ない事に気がついた。父はその猫と一緒に寝たこともあった。 ・・・・・・・・・ 思えば57年の一生は悪戦苦闘の跡のみであった。一介の平民として江湖(こうこ)に放浪する身の上に難行苦行の数は積まれた。然し今は育つ可(べ)き子もやっと手離し出来る年頃になり、下界の仕事も一段落つきかけてきた。後に残るのはかねて着手していた日本の高山を極め尽くす事のみであった。 今は浮世の塵を払い、身の傷を医(い)し、心がかりなく余生を尽くす可(べ)き時であった。父は身体の衰えない中に一日も早く山登りをすまさなければならぬと考えた。そして夏は旅で送り冬はこの庵(余材庵)に籠って之を文に記す計画であった。この高山を極め尽くした後の山登りにてきせぬ身体には、国中の霊跡めぐりを考えていた。そしてその後はいずれ行かなくてはならぬ死の旅のことも考えていたであろう。 実際父はこの名山巡りを後世に残すべき晩年の一大事業と考えていた。『低死唯探山水奇』と自らも詠じている通り、そのためには命を投げだしてかかっていた。随分危い断崖や渓流を歩いた。しかし、その勇む心も自然に身体の老衰してくる事を感じないわけにはいかなかったであろう。殊にこの冬はたださえ弱い胃腸の具合が悪く身体も懶(ものうい)かった。二月十四日の日記には次の記事がある。 はれたりふったり、夜そばをくう うまし、めしはやめる、この頃、豚鳥をそっぷ(スープ)に して、おじやにしてすこし食う 副食物も多く食わず、酒は二合ぐらい也 それから父はずっとそばがきでしのいでいたらしい。 父の遺稿を開いて初めて知ったが、其頃はまたしきりと「何悲鏡裏老衰姿」とか「老去身疎懶」とかいう詩を作って身の老いを歌っている。これは平生気丈な父には無かったことである。しみじみと父も老いを感じ死を思ったであろうか、然(しか)らばこの余材庵は生と死を境する恰好(かっこう)な休み場所でなければならなかった。・・・・・・ 父はとうとう楽しみにしていた余材庵の出来あがるのを待たずに死んでしまった。・・・・・・・・ (桂月全集 別巻「追悼録」より) <参考> 仙骨 ・・・仙人のような世俗を超越した骨相 平生(へいせい) …いつものように 江湖 ・・川と湖、世の中、世間のこと 医(い)し ・・・治す 懶(ものうし)い ・・面倒、おっくう |

6 随筆 「閑 古 鳥」 〜 文衛記 〜 |

|||

|

|||