|

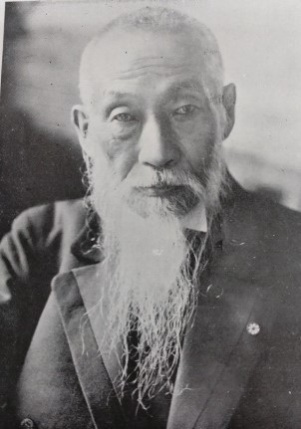

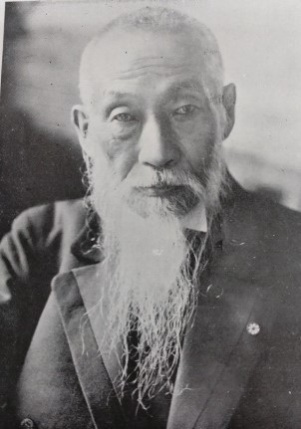

・重剛は、『じゅうごう』または『しげたけ』と呼ばれます。 ・東宮御学問所御用係として、若き日の昭和天皇、秩父宮雍仁(ちちぶのみや やすひと)親王、高松宮宜仁親王の3兄弟に帝王学の一環として倫理をご進講。皇典講究所幹事長、国学院学監などを務めた。 ・京阪電車石坂線『瓦が浜』駅近くに生家があります。 また周辺は『大津市杉浦町』といいます。元は南浦町という地名でしたが、昭和39年町村合併時に当地出身の杉浦重剛にちなんで杉浦町としています。 |

| すぎうら | じゅうごう |

| 杉浦 | 重剛 |

|

・重剛は、『じゅうごう』または『しげたけ』と呼ばれます。 ・東宮御学問所御用係として、若き日の昭和天皇、秩父宮雍仁(ちちぶのみや やすひと)親王、高松宮宜仁親王の3兄弟に帝王学の一環として倫理をご進講。皇典講究所幹事長、国学院学監などを務めた。 ・京阪電車石坂線『瓦が浜』駅近くに生家があります。 また周辺は『大津市杉浦町』といいます。元は南浦町という地名でしたが、昭和39年町村合併時に当地出身の杉浦重剛にちなんで杉浦町としています。 |

| 目 次 | 1 | 主 な 年譜 |

| 2 | 称好塾旧趾 の 碑 | |

| 3 | 東京英語学校 を 創立 | |

| 4 | 皇室 と 杉浦重剛 | |

| 5 | 桂月 称好塾で学ぶ | |

| 6 | 「杉浦重剛先生」 を 著す | |

| 7 | 重剛 の 名言 | |

| 8 | 桂月 杉浦先生を詠む | |

| 9 | 東京にある重剛の墓 |

2 称好塾旧趾の碑(東京都文京区小石川4-2-1) |

||||||||||||||||||||||||||||

左は、「旧称好塾分舎」と題して伝記「杉浦重剛先生」のなかにおさめられています。 子どもと大人も多く写っています。多くの学生が学んでいました。 |

||||||||||||||||||||||||||||

|

称好塾は、明治16年、重剛が29歳の時自宅に開設しました。 『称好』とは、中国の故事から人材を出さんとする意味という。15才以上の者を入れ、それぞれの学校に通い朝夕塾で学んで重剛先生の教訓を受け精神を鍛える組織になっていました。8畳一間に3人ずつ机を置き、また寝室となった。江戸川の同人社、三田の慶応義塾と並んで三大学塾といわれました。(「ぶんきょうの史跡めぐり」より) 碑は、東京学芸大学付属幼稚園竹早園舎内にあります。見学には、事前連絡、許可が必要です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

良子女王殿下・・昭和天皇のお妃 開かれしむ・・開かれた(しむは尊敬の助詞) 宛然・・そっくりそのままである 而して・そして・ 躬行・・口で言うとおりに自分から実行すること 発揮せしめ・・発揮させ 見るべからず・・見ることができない 紀元二千六百年・・昭和15年は皇紀2600年にあたるとして奉祝の行事が行われた 高弟・・弟子のなかで特にすぐれた者 蜀す・・依頼する 永世・・限りのない長い年月 |

||||||||||||||||||||||||||||

3 東京英語学校(現 日本学園)を創立 |

||

| 東京英語学校は、現在日本学園中学校・高等学校です。 創立当時は、現在の東京大学への進学を目指す若者のための予備校で全国から学生が集まりました。 吉田茂首相、岩波書店創設者である岩波茂雄、日本画家の横山大観など日本の政官界、経済、芸術と文化の分野にすぐれた業績をのこす多くの逸材を排出しています。 日本学園の沿革史より紹介します 明治18年(1885年)神田錦町に創立。初代校長は増島六一郎。 明治25年(1892年)神田大火による類焼のため半蔵門外の麹町山本町に尋常中学校として再建。 その後日本中学校と改称 大正5年(1916年)豊多摩郡淀橋町角筈(現在の新宿駅西口附近)に新築移転 昭和11年(1936年)世田谷区の現在地に新築移転 |

||

| ※2026年4月より明治大学の系列校として共学化され、『明治大学世田谷中学校・高等学校』と変更になります。 |

||

| 日本学園(世田谷区松原2丁目)⇒明治大学世田谷中学校・高等学校 | ||

校舎敷地に入ると杉浦重剛先生の銅像が迎えてくださいました。学校理念に今も重剛先生の教えがいきているそうです。 「人は得意な道で成長すればよい」という重剛先生の言葉と、生徒を型にはめることなくのびのびと自己研鑽に励むことを奨励した重剛先生の指導方針が大切にされ、自分の道をしっかり見つけていくため支えていくことを基本姿勢としています。 昭和11年竣工された日本学園1号館は「国登録有形文化財」になっています。 |

||

2025年2月 |

4 皇室 と 杉浦重剛 |

||

◎東宮御学問係 日本中学校の校長として後進の育成に力を注いでいたが、大正3年(1914年)春から東宮御学問所開設に伴い「倫理」担当御用係として重剛が抜擢された。他の御用係(ほとんど東大か学習院の教授)に比べて異例とみられた。重剛の「倫理」初御進講は大正3年6月22日、皇太子裕仁親王は13才でした。それから7年間、重剛自ら作成した「倫理」の教科書も使い御進講しています。 御進講は「倫理」の他、「国語、漢文」「歴史、地理」「外国語」「数学」「博物」「武課(剣術、馬術、体操)」がありました。 重剛らの教えを受けた裕仁親王は、大正10年春、御学問を終了して、ヨーロッパ数か国(特に英国)歴訪の船旅に出られました。 |

||

| ◎宮中某重大事件 大正天皇の皇太子・裕仁親王(後の昭和天皇)妃に、島豆忠義の孫で久邇宮(くにのみや)邦彦の長女良子(ながこ)が内定していた。 しかし、1920年(大正9年)から1921年(大正10年)にかけて元老(げんろう)山県有朋(やまがた ありとも)らが、良子の母系の島津家に色盲遺伝があるとして久邇宮家に婚約辞退を迫った事件です。 天皇の血統を重んじる山県らに対し、良子女王の父・久邇宮邦彦や、皇太子、良子女王に倫理を教えていた杉浦重剛らが人倫論を訴え抵抗しました。 当時世間一般には知られていなかったものの宮中での薩長両派の勢力争いや、民間国家主義団体の山県攻撃なども加わって深刻な政治問題に発展しました。 結局、1921年(大正10年)2月10日に政府が婚約内定に変更はない旨の発表をしたことで収束し正式に婚約。内定から5年後の1924年(大正13年)1月26日ようやく成婚式が行われた。 一方この一件で敗北した山県は謹慎に追い込まれるなど影響力を著しく喪失し、失意のうちに翌年死去しています。 1923年(大正12年)9月1日関東を襲った大震災は甚大な被害をもたらしました。この年予定されていた皇太子ご成婚の祝典は皇太子の発意で半年後に延期されました。杉浦が説いた仁愛を皇太子が実行されたことに杉浦は病床で『ありがたいこと』と合掌しました。 1924年(大正13年)1月26日全国民祝賀のうちにご成婚の儀が執り行われ、それを見届けたかのように2月13日杉浦は68歳の生涯を閉じました。 |

5 桂月 称好塾で学ぶ |

|||

| 明治21年、桂月は称好塾に入り第一高等中学校へ通いました。翌年には、東京に戻った叔父多賀宗義宅に寄宿しています。 桂月が、杉浦先生について著した自叙伝「冷や汗記」と紀行文「蔦温泉籠城記」を紹介します。 ◎自叙伝「冷汗記・9高等中学の本科時代」より (漢数字は英数字に、現代文で紹介いたします。)

|

|||

◎紀行文「蔦温泉籠城記」に「14杉浦先生の伝記」より (漢数字は英数字に、現代文で紹介いたします。)

上梓・・書物を出版すること 郷関・・=郷里 傍捜・・物事をある基準で区分けした時の一つ一つ 豈に・・どうして~だろうか 私嗜・・個人の好み 流露・・気持などが外にあらわれ出ること 俊爽・・才知がすぐれて人品が高いさま 塵寰・・世の中 雄渾・・雄大で勢いがよいこと、書画、詩文などがよどみなく堂々としていること 霏々・・雨や雪などがしきりに降るさま 精進潔斎・・飲食をつつしんで、ひたすら修行に専念すること 大震後の帝都去り・・桂月が伝記執筆のため蔦温泉に入った大正12年(1923年)9月は、関東大震災があり東京は一面焼野原と化し死者行方不明者は10万5000人でした。 復興事業太分明 両様溝渠期大成 善後只須仍旧慣 何要改作負民情 《読み方》 復興事業分明太し 両様溝渠(こうきょ)大成(たいせい)を期す 善後(ぜんご)只(ただ)須(もとめ)旧慣に仍(したが)う 改作は民の情けに負うことを要す ※溝渠・・給排水を目的として造られる水路 大成・・成し遂げること 善後・・うまく後始末すること 全絶俗縁心自明 銜盃一気幾篇成 山中好托仙人跡 遮莫荒都傷我情 《読み方》 全く俗縁を絶ち心自ずから明るく 銜盃(かんぱい)一気に幾篇を成す 山中好む仙人の跡を托(たよ)る 遮莫(さもあらばあれ)荒れた都、我が情の傷 ※銜盃・・酒をふくむ 鉄骨氷心長養真 一枝斜処更無塵 寒香僅々両三点 先占東風万里春 《読み方》 鉄骨(てっこつ)氷心(ひょうしん)長く真を養う 一枝(いっし)斜し処更に塵(ちり)無(な)し 寒香僅々(きんきん)両三点 先占(せんせん)東風万里の春 ※氷心・・清く澄みきった心 僅々・・わずかに 先占・・他人より先に占有すること 共賞今宵月色清 坐談豪傑到深更 挙杯一笑互相約 男子前途在遠征 《読み方》 共に賞す今宵月の色清し 坐談(ざだん)豪傑深更(しんこう)に到る 挙杯(きょはい)一笑(いっしょう)互に相(あい)約す 男子前途遠征に在(あ)り ※賞す・・ほめる 深更・・夜ふけ、深夜 挙杯・・酒をくみかわす 古琴一曲報秋寒 姉妹異時同調弾 老父不堪今昔感 断腸花上雨蘭干 《読み方》 古琴(こきん)一曲秋寒を報じ 姉妹時を同じく調弾(ちょうだん)を異にする 老父は今昔を感ずるに堪えず 断腸は花の上雨は蘭干に ※調弾・・楽器をしらべ、かなでること 断腸・・悲しくつらいこと 富峰千古雪 日照白皚々 君子而豪傑 其容王者哉 《読み方》 富峰(ふほう)千古の雪 日は照る白く皚々(がいがい) 君子(くんし)而(しこう)して豪傑なり (富峰は)その王者を容(い)れる哉(かな) ※皚々・・雪や霜であたり一面真っ白く見えるさま |

|||

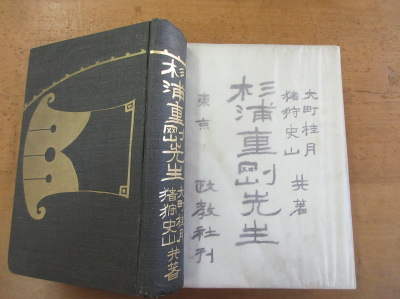

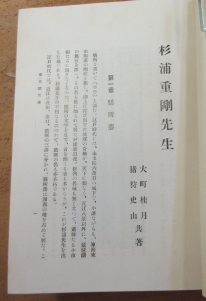

6 「杉浦重剛先生」を著す |

||

| 桂月は、大正12年(1923年)10月15日より、青森県十和田市の山中にある蔦温泉に籠り重剛先生の伝記を執筆しました。伝記は27章からなる猪狩史山との共著です。 膨大な文が詰まった1冊です。 大正13年(1924年)6月政教社から出版され、当時の価格は5円でした。 |

||

|

||

| 第1章 膳所藩(ぜぜはん) 第2章 杉浦家 第3章 幼少時代 第4章 東京遊学 第5章 英国留学 第6章 理学宗 第7章 博物場掛取締 第8章 東京大学予備門長 第9章 乾坤社及雑誌「日本人」 第10章 條約改正反対運動 第11章 衆議員議員 第12章 先生と勝海舟伯 第13章 東京朝日新聞論説13年 第14章 高等教育会議々員 |

第15章 先生と皇典講究所国学院大学 第16章 蕉亭先生の病気及逝去 第17章 東亜同文書院長渡清 第18章 病床8年 第19章 先生と小村壽太郎候 第20章 外国人土地所有問題 第21章 教育調査会々員ー建議案 第22章 東宮御学問所御用掛 第23章 日本中学校 第24章 称好塾 第25章 先生の家庭 第26章 門下の印象録 第27章 先生の逝去 |

|

| 重剛の長男眞鐵が父について記しています 『・・(略)・・ たらちねの親のめぐみを忘れては人と生まれし甲斐なかりけり とは亡父の歌であります。 人と生まれ甲斐ある月日を送るというは、容易のようで中々そうでない。ここにこの歌を以(もっ)て自分達の戒めと致したいと存じます。』 ※眞鐵~重剛の長男、明治19年生まれ |

||

| 桂月が杉浦先生について綴る 第26章 門下の印象録には、門下生が思い出を綴っています。 桂月の思い出を抜粋して紹介します(漢数字、旧字は改めています) 第4節 莫大な香典 明治19年9月僕の身には苦年であり、苦月であった。兄が貧苦の中に病死した。年は13もちがって僕には父なき後の父であった。受けた香典は大抵50銭、多きも1円であったが、思いかけずも先生から10円の香典を頂戴した。当時の10円は今の数十百円に相当する。僕はまだ先生に面識がなかった。兄嫁もなかったが唯先生の義兄の千頭清臣先生は、兄の竹馬の友であった。その関係で千頭先生が兄のことを先生に伝えられたこともあろう。あるいは兄は先生の御宅へ上がってお酒を頂戴したこともあろう。深い縁故はなかった。当時兄が唯一の頼りにしていた千頭先生は、洋行中であった。杉浦先生は義兄に代わって友諠(ゆうぎ)を尽くされた。一家の没落の際、僕は先生の陰徳に活(い)かされた 家の父家の兄なき身にもなおまだ見ぬ父のある世なりけり ※友諠・・友情 第5節 大徳の一幅 後藤伯の伝を草する際、脱稿が大いにおくれて四方八方から攻撃せらる。非難せられる、責められる、分かりきった事を諭される。僕は大いに困っていたが、一日先生車を枉(まげ)られ何も言わずに 大徳不踰閑 小徳出入可也 という論語の句を揮毫せられた半折を置いてさっさと帰り去られた。僕は泣いて後姿を拝んだ。大徳を小徳のごと心得て閑を踰(こ)えたる身で恥ずかしき。 ※大徳不踰閑 小徳出入可也 読み方>大徳は閑(のり)を踰(こ)えず小徳は出入りして可也 意味>忠信孝弟のような大きな徳においては少しもその規則から踏みはずしてはならない 日常のこまごました規則などはそこまで厳密になる必要はない 第6節 菅茶の愛瓢(あいひょう) 飲んだくれの僕はとうとう50歳の時にアルコールの毒にかかって酒狂人となった。筆が大いに重くなった。一年半ばかり酒を断った。酒毒は全くなくなったが、その代わりに陸に上がった河童のようになって筆がますます重い。思いきって節酒ということを公言した。非難攻撃の声が僕の身に集まったが、ひとり先生は頼山陽の師の菅茶山(かんちゃざん)の遺瓢を芳醇(ほうじゅん)を満たして贈られた。僕は感激の涙をながした。酒好きの兄も草葉の陰で感泣(かんきゅう)したであろう。容量を測ると3号8勺、4合には足らなかった。4合を酒豪にひっかけて 酒豪には好し成らずとも御情のこもる瓢(ひさご)に我は酔わなむ ※菅茶山・・江戸時代後期の漢詩人、教育者 |

||

7 重剛の名言 |

||

| ◎人は得意な道で成長すればよい ◎自ら信じて行えば天下一人といえども強い 正義が常に念頭にあるからである。 ◎世界を恐れるな、唯自己を恐れよ ◎四面楚歌の声のなかにあっても屈せざる これが男子の本懐である ◎まさかのときに役立つ人間になれ ◎社会の一隅を照らす人間になれ |

8 桂月 杉浦先生を詠む |

||

| 桂月は、伝記『杉浦先生』の1から26章の1章毎に歌を作っています。しかし、「杉浦重剛先生」の本に掲載されませんでした。「小生は左の歌を作り、されど委員会議にて否決せられ伝記には載り申さず候。厳粛を欠きて安っぽくなる故かと存じ候。」と書きのこしています。 | ||

| 膳所藩 三百とせ(年)のながきをかけて膳所藩(ぜぜはん)の生み出(いだ)したる宝なり 杉浦家 地に鍬(くわ)をたてて休みて念仏を唱えながらに弥陀(みだ)の浄土へ 幼少時代 肩上げのまだ取れぬ身の殊勝にも見台ひかえ人に教うる 東京遊学 学業の成るまで家に帰るなと子をはげませる君の母はも 英国留学 神州の男の子たる身のいかでかは外つ国人に後るべしやは ※後るべし・・若いうちから評判がたつように頑張りなさい 理学宗 釈迦もなく孟孔もなき末の世の民を思いぬ外つ国にして 博物場掛取締 古寺に豪傑どものつどい来て梁山泊(りょうざんぱく)となりにけるかな ※梁山泊・・豪傑や野心家などが集まる場所のたとえ 東京大学予備門長 今の世に類はあらじ大学の長となりけり三十路ならぬに 乾坤社及雑誌日本人 友だちをつどえて国につくしたる心ぞのこる連判の帳 條約改正反対運動 ますらをが御国を思うまごころはすめら御おやもうけ給いけむ 衆議員議員 陣笠にまじれる君は掃溜(はきだめ)におりたる鶴の如くなりけり 先生と勝海舟伯 としどしに蕨そなうるまごころを草葉の陰に笑みてうくらむ 東京朝日新聞論説13年 名にし負う朝日に朝日とかがやきて長かりしかな筆の命毛(いのちげ) 高等教育会議々員 にごりたる川をきよむとみなもとのただしき山を分けてのぼるかな 先生と国学院大学 ひとつきも早く同志に知らさむと日光にゆきて日光を見ず 蕉亭先生の病気及逝去 はらからの四人そろいし連句かな病みぬる父をなぐさめむとて 東亜同文書院長渡清 嫌いなる支那の料理の本国へ行くも御国の為を思いて 病床8年 国の為いかしおくべき人なりと病の神もさとりたりけむ 先生と小村候 今よりはまた管鮑(かんぽう)説(と)かざらむ友の手本は杉浦小村 ※管鮑・・きわめて親密な交わりをいう 外国人土地所有問題 一寸の土地も皇祖の神の国外つ人にさづくべしやは 教育調査会々員 人はよし知らずも神は知りまさむ御国につくす君の心は 東宮御学問所御用掛 草の屋を出でて直に雲の上みかどの道をときし君かな 日本中学校 我国の名にし負いたる学びやに千とせ(年)ののりをつたえけるかな 称好塾 面倒も辛苦も貧も好し好しと云いて臥龍を出さむとぞする 先生の家庭 病める子をなぐさむとての語り草人の鏡となりてかがやく 門下の印象録 自然薯(じねんじょ)のごとく末々太かれと人の子を祈る御国の為に |

9 東京にある重剛の墓(東京都文京区小石川) |

||

| 「杉浦重剛先生・第27章 先生の逝去」に次のように綴られています。 『・・(略)・・先生の遺骸は、西部の落合火葬場にて荼毘に付せられた。遺骨は二分せられた。 夫人、子息らを奉じて東京を出発し故郷の膳所に向かわれた。町葬が行われ、膳所町の杉浦家墓地に葬られた。 今一つの遺骨は令兄楠陰先生の墓のある光圓寺に葬る筈であったが、他日移転の処があるからと、3月31日に至って、小石川・伝通院に葬った。別に通知状を出さなかったが百余名の会葬者があった。』 |

||

東京都文京区伝通院に重剛のお墓があります。 桂月は大正13年10月詣で歌を詠んでいます。 詣で来て 御墓の前に傾くる 酒の半(なかば)は 涙なりけり 桂月 |

||

| 桂月の随筆『小石川台』のなかに伝通院について綴られています。(現代文で紹介) 「・・(略)・・ 建物のなかで小石川台の王者は伝通院である。先頃焼失したことは惜しいことである。ここには徳川家康の母の墓がある。今や徳川の天下ではないが、徳川氏は第一流の貴族であり、これをなおざりにしてはいけない。・・(略)・・」(明治43年) |