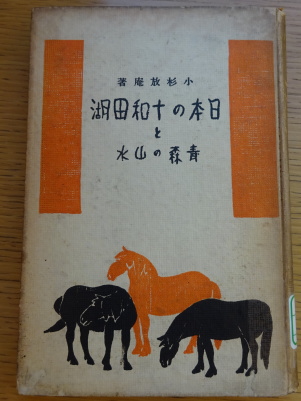

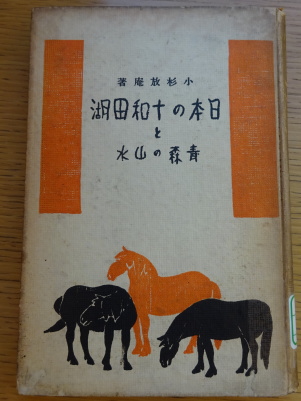

6 放菴著 『日本の十和田湖と青森の山水 』 ~日本風景協会出版~

・・・ 旧字体は新字体に改めています ・・・ |

何度か青森県を訪れた未醒は、『 日本の十和田湖と青森の山水 』を著しています。

・・・『 序 』・・・

『 この書を公にすることによって、私は是が十和田湖を主としたる青森県の風光の完全な案内書であるとは考えてません。只あの地方の山水の見方、感じ方の参考になれかしとは思っている。しかしながら、もし私以上の山水観照者に読まるる場合となれば、この言葉は失礼になる。或は世務せわしき為に私ほど山水彷徨を行い得なかった中年老年の人々、これから追々自然に親しんで見ようという青年少年の人々などが、この書により若干得るところありとすれば甚だ幸いです。 昭和八年 放菴 』

<参考> なれかし・・・なってほしい |

おだやかで謙虚な放菴の人柄を感じさせる序文です。

|

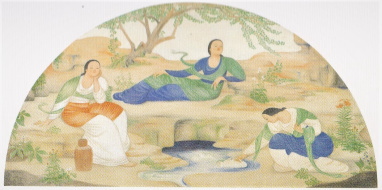

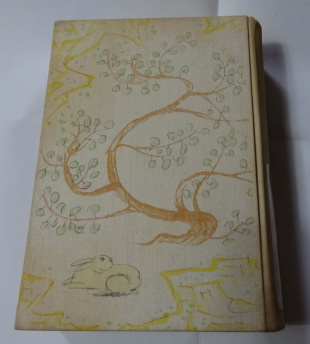

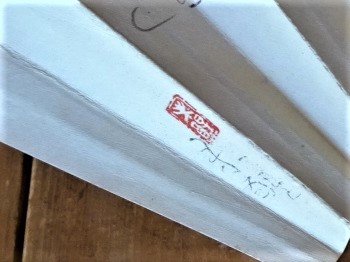

~ 左から「 表紙 」 ・ 「 見開きページ 」 ~

|

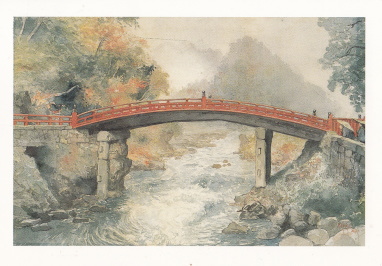

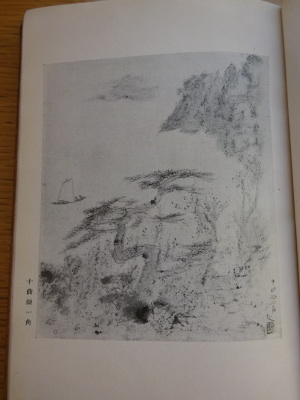

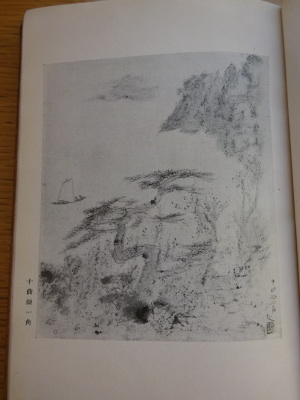

「十和田湖一角」と

題する十和田湖描写

ページ上にはその章に応じた

シルエットイラストががあります

|

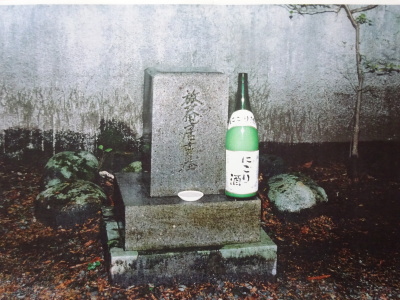

『 八甲田山 』の章では、桂月の紀行文 『 花の八甲田山 』を11ページにわたって掲載し、共に八甲田を探勝した故友人桂月の追悼のようです。

第一章 『湖は十和田』 の冒頭次のように綴っています。

| 『 十和田湖に、二、三度遊んだ中の、是は夏の紀行です。故大町桂月翁に誘われて行って、始めて此の大山湖に接した。桂月翁は、山水開眼の行者、殊(こと)に此の地の風光を愛し、遂に蔦温泉に寂を示しました。彼の翁常に、「 山は富士、湖は十和田十和田 」 と云っていた、青森県の勝景を記して、一巻の書となすべき志あって、実現に及ばなかった、私のこの冊子、元より彼の翁の所期(しょき)に代わる程のものではないが、かかる因縁によって、此の章の標題をば 「 湖は十和田 」 となしたわけです。・・・(略)・・』 |

『十和田神社』 の節・・・

「・・・・・ 今日は昨日につづいて和らかな天気で、日も甚だしくは照らず、水の面(も)靄(もや)立ち 、湖の主の南祖坊も、波を踏んで遊行し出(い)でげな静けさである。十和田神社と云うに、老杉(ろうさん)の茂った影を踏んで、朝めしの前に参った、少し登れば、中山岬のつけ根の山梁で、南祖坊の祠もある、下の深淵に、古の信心者達が、占いの餞を投げた、其処から御倉山を望んだ時は、朝の雲未(いま)だ湖上を離れず、彼(か)の絶壁は腰から上を露(あら)わして、いよいよ高く、大和尚の半跏(はんか)して座するが如くに、しっかりと幅広に、落ち着いた形を以て、湖上を圧っして居た。御倉山の岬の男性的なるに対して、中山岬は女性的のこまやかな媚(こび)を持つ、それをめぐり見るための、和船の用意が出来た頃に、桂月翁も帰って来た。

〇

いくつもの島がある。島には例の如く名がある、まことに私の文章は、自然の勝景を描き得ない、その上に此等の拙(つたな)き名を列(つら)ね記して、是を読む人の連想を悪導する事は避けねばならぬ、島はいろいろの形を持つ、岸かと思って近づけば別れて島となり、細い水路を茂(しげる)樹の間に見出す、いくつもの湾がある、一つの湾を入って一本の大きな石筍(せきじゅん)に攀(よ)じて見た、攀づるには、石隙を伝わり羊角して行く、最後に鉄鎖と鉄梯とを登る。鉄梯の突端で、両手を放して岩の斜角に出る時、ややたよりなく危き心地を覚える、頂上は湖の半分を俯瞰(ふかん)して、大小の島々も足の下に並び、対岸の秋田の山を越す山路なども求め得られた。・・・(略)・・・」 |

<参考>

所期(しょき)・・・期待するところ

半跏(はんか)・・・片足を一方の足の上に組んで座る仏像の姿

媚・・・美しい・あでやか

俯瞰・・・高いところから見渡すこと |

その他、旅を好んだ放菴が著した本は、

『 景勝の九州 』『 琵琶湖をめぐる 』『 彦山 』『 美濃と飛騨の旅 』『 耶馬渓一望 』

が日本風景協会から出版されています。 |