参考 : 「余材庵余滴」(桂月孫 大町芳章著)

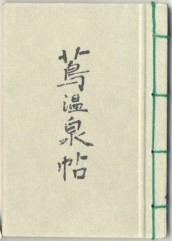

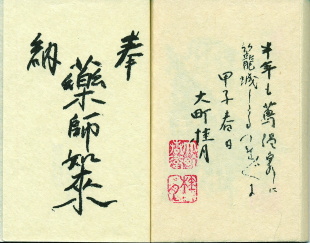

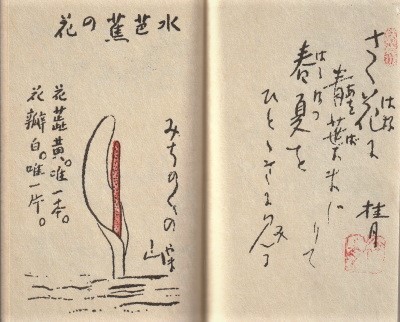

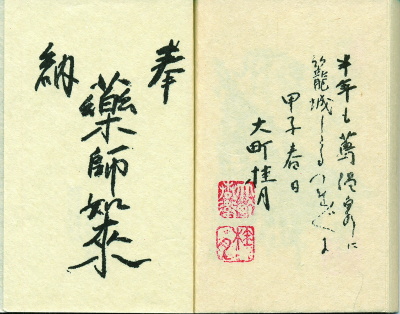

| 桂月は、青森県十和田市蔦温泉で2回越冬しています。 蔦温泉で越冬滞在中、桂月は紙切れに和歌などを走り書きしていました。 それを見た蔦温泉旅館の女将が 「 先生それではもったいないですよ 」 と話し、和紙をとじて手帖を作って差し上げたそうです。 その手帖を手にした桂月は、蔦温泉に完成した薬師堂(薬師如来)に奉納することを決めて、和歌や漢詩などに戯画を合わせて作られました。

蔦温泉帖は、大正12年10月15日から翌年2月13日まで恩師の伝記 「杉浦重剛先生」を執筆するため蔦温泉で越冬した時につくられています。 ここで紹介する画像は、復刻版「蔦温泉帖」からです。 |

| 目 次 | |||||

| 1 | 和歌 | 四方の木は ・・・ | 11 | 和歌 | 大空を・・・ |

| 2 | 和歌 | ばんどりを ・・・ | 12 | 詩 | 今日も休もか・・・ |

| 3 | 俳句 | お花畑 ・・・ | 13 | 和歌 | 雪だるま・・・ |

| 4 | 俳句 | 鶯や ・・・ | 14 | 和歌 | さく花に・・・ |

| 5 | 詩 | 花外は酒を飲まむとて・・・ | 15 | 漢詩 | 吟枝踏・・・ |

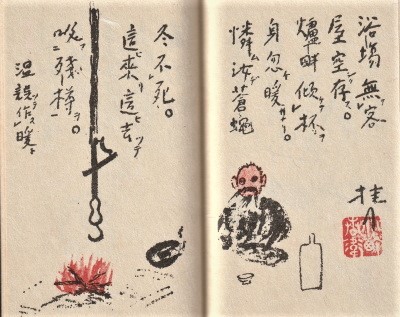

| 6 | 和歌 | 渕澤をすぐれば ・・・ | 16 | 漢詩 | 浴場無客・・・ |

| 7 | 和歌 | いで湯わく ・・・ | 17 | 漢詩 | 渓頭孤屋・・・ |

| 8 | 和歌 | 沼に舟うけ ・・・ | 18 | 和歌 | 一里来て・・・ |

| 9 | 和歌 | 右ひだり ・・・ | 19 | 和歌 | 師の伝を ・・・ |

| 10 | 和歌 | 巌ごとに ・・・ | 20 | 「奉納 薬師如来」 | |

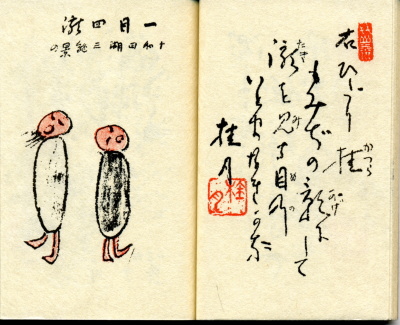

① |

|||

|

|||

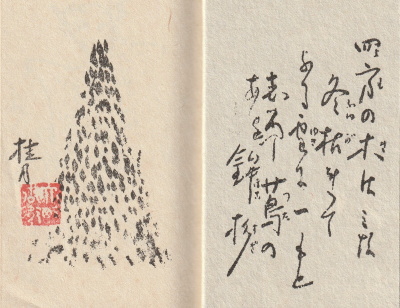

| <解読> 四方の木はみな 冬枯れて ふる雪に一もと 青し蔦の 鉾杉 桂月 <読み方> 四方(よも)の木は みな冬枯れて降る雪に一本(ひともと)青(あお)し蔦の鉾杉(ほこすぎ) 桂月 |

|||

|

<解説> 蔦温泉敷地内にある一本の杉の木を詠んだ歌です。 桂月が「鉾杉」と名づけた杉の木を、絵と歌でのこしています。 左が、当時(大正時代)の写真です。 山野を歩き定宿に帰る桂月の道しるべになったことでしょう。 「鉾杉」は、現在は先が丸くなっています。 その杉の木の足元には、左の絵と歌を転写拡大した碑があります。 「あを」の隣に「志(し)ろ」と書かれて、推敲の様子がみられます。 |

||

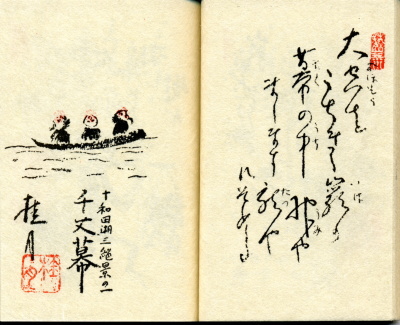

② |

|||

|

|||

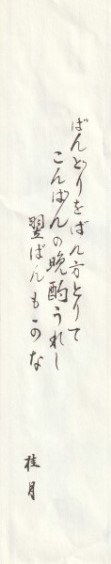

| <解読> ばんどりを ばん可たとりて こんばん乃 ばんしゃくうれし よくばんも可な 桂月 <読み方> ばんどりを ばんかたとりて こんばんの ばんしゃくうれし よくばんもかな 桂月 |

|||

|

|||

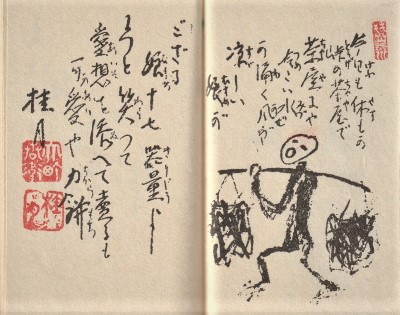

| ③ |

|||

|

|||

| <解読> お花畑 雲尓とられて ひとり可那 桂月 <読み方> お花畑雲にとられて ひとりかな 桂月 |

|||

| <解説> 大正11年8月20日、酸ヶ湯温泉に宿泊した桂月一行は、八甲田を良く知る鹿内辰五郎氏の案内で八甲田大岳へ登頂し、井戸岳を経て酸ヶ湯温泉に帰っています。この句は、この時に詠んだものです。 紀行文 「花の八甲田山」に、この句がおさめられています。 『・・(略)・・ 上の方は雪深く、風急なれども、この斜面は風なし。脚下は雲薄く、折々全く消えて、三本木平原現る。現るるかと思えば、雲来り封ず、雪田も封じ、おなじくあそべる人達をも封じ、お花畑をも封じて、乾坤(けんこん)の間、ただわれ一人のみとなる。 お花畑 雲に取られて 一人かな ・・(略)・・ 』 <参考> 乾坤・・天と地 |

|||

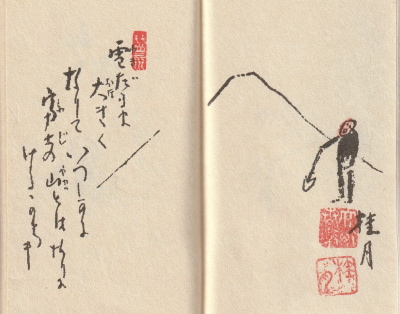

| ④ |

|||

|

|||

| <解読> 鶯や脚下 積雪雲の 海 桂月 <読み方> 鶯(うぐいす)や脚下(きゃっか)積雪(かたゆき)雲の海 桂月 |

|||

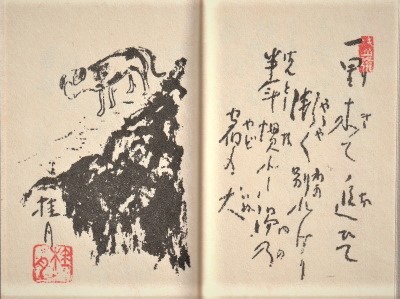

| <解説> この句と絵を転写した碑が、道の駅「 奥入瀬ろまんパーク 」にあります。 「積雪 」と書いて「かたゆき」と読ませています。 「堅雪」(かたゆき)とは、季節は春になり雪が堅くなって、足が雪に没することなく雪の上を歩けるようになった状態をいいます。 桂月は、堅雪の登山をとても好んでいました。 紀行文「蔦温泉」のなかに、堅雪の八甲田登山の様子が綴られています。 「 夏を経て、年中消えざる積雪は、幾(ほと)んど氷の如し。日本北高嶺に於ける剣や白馬の雪渓これ也。夏に消ゆる積雪は氷の如くには堅からず。従って滑らず。さればとて、足は陥らず。深さ一丈乃至(ないし)数丈に及ぶ。それが春より初夏にかけて、堅雪となり、渓を埋めて徒渉(としょう)の労なく、荊棘(けいきょく)、笹竹、灌木(かんぼく)などを埋めて、意の向う処、足を遮るものなく、高き処に薄く、低き処に厚くして、山の頂きも緩(ゆるやか)也。落葉樹は落葉のままにて見通しが利(き)き、空澄みて、展望も利く。濃霧咫尺(ししゃく)を弁ぜずということなく、又暴風大雨の襲来することなく、雪の上ながらも、紫外線直射するを以て、温度身に適し、夏の如く暑さに苦しみ、冬の如く寒さに苦しむことなき也。春より初夏にかけての堅雪の山岳を踏破することは、世にも爽快を極む。而(しこう)して天下の旅行家この快味(かいみ)を知るもの少なし。 ・・・(略)・・・ 鶯(うぐいす)鳴き、頬白鳴き、鷽(うそ)なき、駒鳥なき、啄木鳥(きつつき)もおりおり鳴く。その啄木鳥の声、如何にも深山(みやま)に相応しく聞ゆ。・・・(略)・・・」 <参考> 徒渉・・歩いて水をわたること 荊棘・・いばら 灌木・・ひとつの根からむらがり生える木 咫尺を弁ぜず・・一寸先も見えないこと |

|||

| ⑤ |

|||

|

|||

| <読み方> 花外は酒をのまむ(ん)とて 下界をさして下りゆく 桂月は酒をのまむ(ん)とて 尾上(おのえ)をさしてのぼりゆく 花外は好む梯子酒 痛飲淋漓(つういんりんり)千鳥足 世のあは(わ)れなる物語り 花外は泣いて聞くならむ(ん) 峯のさかなは木の子なり 鳥の音楽雲の舞 名奔利走の塵の世を 桂月は足の下に見る 明日はもどりて一つ宿 共に語らん風呂の中 さらばと渡る丸木橋 二人をへだつ谷の水 桂月 <参考> 尾上・・山のたかいところ、ここでは、八甲田山麓にある蔦温泉 痛飲淋漓・・はなはだしく酒を飲むこと 名奔利走・・名をあげることにきゅうきゅうとして、利益ばかりを追い求めること |

|||

| <解説> この詞と絵を転写した碑が、八甲田パノラマパークゴルフ場にあります。 花外とは・・児玉花外(1874年 明治7年~1943年 昭和18年) 明治大学校歌の作詞者(原詞の作詞者)で、青森県十和田市立小学校三校の作詞者です。 桂月の生前、花外は3回蔦温泉を訪れています。2回目は、桂月とともに蔦温泉で10月から翌年2月まで越冬しています。 この冬籠中の様子を桂月は、紀行文「蔦温泉籠城記」の中に書き残し、この新体詩を挿入しています。 『 児玉花外は十和田湖を歌うべく、余は杉浦重剛先生を伝(でん)すべく蔦温泉に籠城する。 ・・・(略)・・・ 花外は呑んだくれ也。余も呑んだくれ也。この二人を一所(ひとところ)にしておきたらば、朝から晩まで酒びたしになって一向(いっこう)筆を執らざるべしとは、世間一般に想像するところ也。 ・・・(略)・・・ 花外は楼上に、余は楼下に陣取らしめ、二人をして、成るべく相接せしめざるようにと、小刀細工(こがたなざいく)をさえ用いてたり。そのために、花外の倒したる瓶子(へいし)の酒ぽたりぽたりと余の頭上に落ち来たる滑稽さも演じたりき。 数月間も山中の弧屋(こおく)に同棲しながら、花外と会飲(かいいん)したるは、前後十数回に過ぎず。それも余の室に於いてせずして、台所の炉辺に於いてせり。花外がまだ一本を飲み終らざる間に、余は一本を平(たいら)げ、さっさと引き上げて眠る。花外も二本にて止めておけば無難なるが、三本目には管(くだ)を巻き出し、三本飲み尽くせば、ぐでんぐでんになりて足もたたず。女中に手を引かれて、漸(よううや)く寝に就く。 余は往々一睡して覚め、便所に行く途中にて、ぐでんぐでんの花外に逢う。花外は是より華胥(かしょ)の国に遊ばんとし、余は炬燵を擁(よう)して、筆を呵(か)する也。 東京のバーの梯子酒に慣れたる事とて、花外は山中の独酒に堪えず。折り折り山下に遠征し、一宿して帰ることあり、二宿することもあり。三、四宿することもあり。往(ゆ)く処は、山下四里の法量なるが、なお三里進んで三本木に及ぶことあり。三本木には芸者も居るが花外には用なし。・・(略)・・」 <参考> 伝す・・伝記を執筆する 小刀細工・・大局を見ず、いたずらに小策を弄すること 瓶子・・酒を入れて注ぐのに用いる細長く口の狭い瓶 華胥の国・・理想的な太平の国。転じてひるね、また、よい夢 擁して・・かかえて 筆を呵する・・呵するは息を吹きかけて暖めることで、寒い時に詩文を書くこと |

|||