紀行文 「奥羽一周記(おうういっしゅうき)」

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※掲載にあたり、漢字の表記は一部固有名詞を除いて新漢字体に改めました。 仮名遣いは、歴史的仮名遣いのままとしルビは難読と思われる部分を残しました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1 五戸(ごのへ) |

||

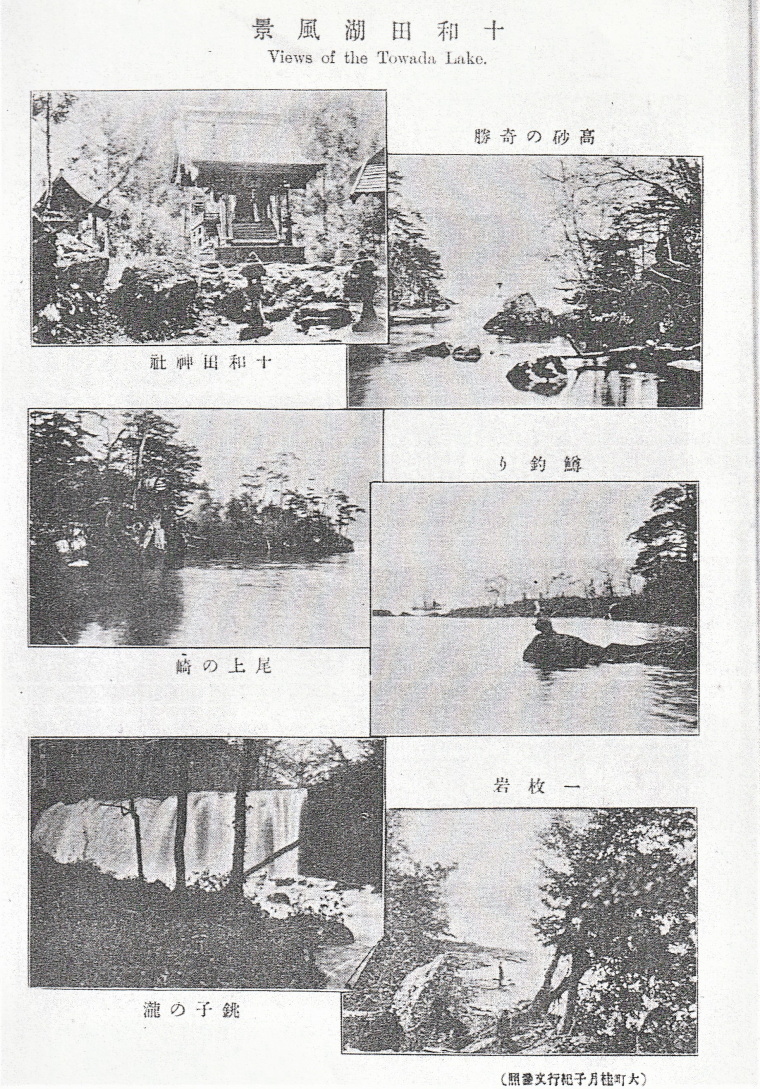

| 本州の北に尽きむとする処、八甲田山崛起(くっき)し、その山脈南に延びて、南部(なんぶ)と津軽(つがる)とを分(わか)ち、更に南下して、東海道と北陸とを分ち、なお更に西に曲がりて、山陽道と山陰道とを分つ長さ数百里、恰(あたか)も一大長蛇(いちだいちょうじゃ)の如し。中国山脈は、其尾(お)也。甲信の群山は其腹也。八甲田山は其頭(かしら)也。頭に目あり。凡そ三里四方、我が国の 『山湖』 にては最も大なる者也。之を十和田湖と称す。 鳥谷部春汀(とやべしゅんてい)、一日、来(きた)たりて我を訪(と)ふ。日光に遊びたりといふ。珍らしや、君の如き旅行嫌ひの人が、日光に遊ぶとは、さても、如何なる風の吹きまわしぞと云えば、日光を見て、結構を説きたくもあれど、別に理由あり。われこの度、久しぶりにて帰省し、母を迎え来らむとす。そのついでに、君をわが郷里の十和田湖に案内したしと思ふ。われ少時(しょうじ)、しばしば遊びて、似為(おも)えらく、天下の絶景也。されど、他の勝地(しょうち)を知らざれば、これ或は独合点なるかも知れず。依(よっ)て比較して見むとて、世に名高き日光に遊び、華厳滝や中禅寺湖を見たるが、我十和田湖は、之にまさるとも、劣らざることを確信しぬ。請(こ)ふ、来り看よといふ。これ余(よ)に取りては、所謂(いわゆる)下地(したじ)は好きなり、御意(ぎょい)はよしといふもの也。喜び勇んで之(これ)に応ず。 長谷川天渓も同行する筈(はず)なりしが、其児の病気の為めに果さず。春汀と平福百穂(ひらふくひゃくすい)と余の三人、明治四十一年八月二十六日を以て、程(てい)に上(のぼ)る。海岸線を取りて、翌日午后(ごご)、尻内駅に下る。浦山太郎兵衛氏、三浦道太郎氏、關根數衛氏、学生五六人来たり迎ふ。三浦氏と一行三人と車をつらねて、五戸(ごのへ)に向ふ。これ春汀の郷里也。維新前は南部藩の代官の居りたる処にて、文武共に振ひたりとぞ。五戸の男女学生凡(およ)そ百人、村境に来り迎ふ。松尾由郎(よしろう)氏の家にいたる。春汀の義兄也。快濶豪放(かいかつごうほう)にして善(よ)く談じ、優遇到らざる無(な)し。医を業とす。青年会の会長たり。江渡又兵衛氏、鳥谷部健之助氏来る。みな春汀の親戚也。令嬢の酌にて、快く飲む。由郎氏の弟、松原寅次郎は、酒豪也。大西喜三郎、内藤信男、福士秀雄の三氏、青年会を代表して来たり、麦酒と青森名産の林檎とを贈らる。酔後、江渡又兵衛と碁を闘わす。八百年来、血統正しき五戸第一の旧家なりとぞ。その顔武者絵の如し。 |

「八戸駅(はちのへえき)」 当時は「尻内驛(しりうちえき)」でした (現在は東北新幹線も乗り入れている接続駅です) |

|

|

||

3 宇樽部 |

||

| いよいよ目的地たる十和田湖に赴かむとて徒歩す。三浦道太郎氏、江渡(えと)省三氏、松原寅次郎氏、春汀の弟、良太氏に、余等一行を加へて、同行七人。三浦氏は東道の主人(しゅじん)なり。江渡氏は、われら山を下(くだ)らむ後、三本木に導かむとて、わざわざ来れる也。 戸来(へらい)村にいたれば、小坂甚徳(じんとく)、小坂甫(ほ)三、見瀧源衛(みたきもとひら)諸氏、一行を路に待ちうけ、小坂学校にて酒菓(しゅか)を饗(きょう)す。一行求めに應じて揮毫(きごう)す。休息すること凡そ三時間にして去る。牛の首峠を越ゆる頃、日暮れたり。提燈と藤の皮の松明(たいまつ)とに路を照らして、午後十時、十和田湖畔の宇樽部に着し、三浦氏の家にやどる。道太郎氏の父、泉八(せんぱち)氏は、明治十六七年の頃、始めて五戸よりの道路を開き、船を造りて、小坂鉱山の貨物運搬を請負い、宇樽部を開墾せり。人家今二十四五軒、水田あり陸田あり、農民は耕作の外、湖に漁し、山に猟す。泉八氏は、山上の一王者といふべき哉。げにや、塵外の別天地、盗賊の難なければ、夜、雨戸を鎖(とざ)さず。病む者なければ、医薬の必要もなし。われ明治十三年までは、土佐の城下に生長しけるが、夜、雨戸を鎖(とざ)さゞりき。知らず、今猶然るや、否や。 |

|

|

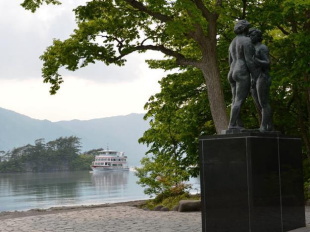

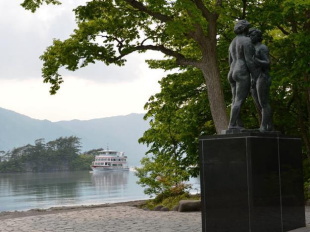

「湖から望む宇樽部集落」 (宇樽部地区には、三浦泉八の住んでいた住宅の一部が残されています) |

||

|

||

4 休屋(やすみや) |

「蛇麻(へびあさ)」 (キク科 ハンゴンソウ)  復元された杉並木  「風の神」 |

| 三十日、休屋さしてゆく。道太郎の子、一雄(注1)氏、従弟小 平四郎氏、新(あら)たに加はる。共に、少年の学生也。宇樽部より休屋まで、凡そ一里、老樹しげる。桂の大木も多し。蛇麻の花黄に、冠草の花紫也。こごみの生ひたるにても、日光に遠きことは知られたり。思ひがけずも、休屋の鈴木尚信、中村秀吉、川村藤五郎三氏、男女の生徒をつれて、われらを途(みち)に迎ふ。好意は細径の草にもあらはれて、苅痕(かりあと)なほ新也。 休屋は、十和田諸部落の中心点也。十和田神社こゝに在り奇景このあたりに集まる。祠官にして、兼ねて宿屋を営める織田與次郎氏の家にいたる。酒肴(しゅこう)の饗応を受け、織田氏に導かれて出づ。十和田湖畔、杉は唯こゝのみにありて、並木を為して長くつゞく。十和田神社に詣づ。大和武尊(やまとたける)を祀る。険(けわ)しき巌山を攀づ。崖に臨みて、南祖坊と八郎太郎との祠(やしろ)あり。九間の鉄梯(てってい)を下(お)り、御占所にいたりて、中海に俯し、水を隔てゝ、御倉山(おぐらやま)を望む。 学生四人、船に在り。みな五戸の人、われらを慕ひて、相前後して来り遊べる也。一行も之に乗りて船を発し、中海西岸の断崖を見上げ、水中に孤立せる蝋燭岩あたりにいたりて、船を返しぬ。 十和田祠前より別路を取り、大黒天、天の岩戸、金の神、山の神、火の神、風の神などの巌窟(がんくつ)を見て西海の浜に出て、近く恵比須島(えびすじま)を見て帰途に就き、織田氏の家に小憩(しょうけい)して黄昏の頃、宇樽部に帰りぬ。

|

|

「十和田神社」右は桂月が見た十和田神社 |

|

「御占所」(現在は、占い場)右は桂月が見た占い場 |

|

5 巌上の酒宴(がんじょうのしゅえん) |

||

| 十和田湖は、四面山に囲まる。銀山、鉛山西にあり。東にありて最も高きは十和田山。南にありて最も高きは前山、北にありて最も高きは花部山(注2)也。大日本地誌に依るに、湖面は海抜四百五十米突、花部山は九百七十六米突なり。湖(こ)は北方最も広く、岸の出入りもなくして、幾(ほと)んど半円形をなす。東西凡そ三里、南は三大湾を為す。東海(ひがしうみ)、中海(注3)、西海(注3)これ也。大さ、ほゞ相同じ。宇樽部は東海の南浜に在り。左に御倉(おくら)半島の端に崛起(くっき)せる御倉山を望み、左に十和田山を望み、前に花部山を望む。花部の右に二峯首(ほうしゅ)を出す。西を乗鞍嶽と云ひ東を赤倉岳と云ふ。四周(しい)の山すべて官有(かんゆう)に属す。樹木の盛んに繁れること、他にその比稀(まれ)也。みな落葉樹也。晩秋にいたれば、紅幕碧湖を囲む。同じ山湖にしてもこの湖の大は、日光の中禅寺湖の三倍以上あり。路は湖(こ)をとりまきて通ず。凡そ十里。沿岸の長さは、十五里に達す。 三十一日朝、昨日の一行、船に乗りて、宇樽部を発(はっ)す。春汀ひとり留(とゞま)る。持病の痔起こりて、出血甚(はなは)だしきをも顧(かえり)みず、勇を鼓してわれらの為に山にのぼりけるが、この日一日は、静養せむとすれば也。十和田の景は、その熟知せる所なれば也。旧知の三浦泉八氏との話も多ければ也。 御倉山の端を巡りて中海に入り、ゆくゆく御倉(おくら)半島の断崖を仰ぐ。こゝは中海の東岸也。断崖直(ちょく)に湖面に立ち崖(がけ)高く、水深し。且つ清し。両手にてかかゆるばかりの石を、岸より崩して水に落し、俯して之を見るに、恰も魚(うお)の如く、ひらひらと沈みゆき、鯛大(たいだい)となり、鰯大となり、金魚大となり、終に見る能はざるに至る。船夫(しょうふ)曰(いわ)く、十和田湖中、この中海が最も深し。曾(かつ)て百尋(ひろ)の縄を下しけるに、水底(すいてい)に届かざりきと。地理学者の説に據(よ)るに、十和田湖全体は陥落(かんらく)より生じたるが、この中海は、噴火口也。日暮崎(ひぐらしざき)を始めとし崖の突出せるもの多し。崎といふよりも、むしろ巌といふべし。いづれもみな巨巌也。而かも、みな姫小松を帯ぶ。一窟あり。御室(おむろ)と称す。窟中二條に別る。いづれも数間(すうけん)にして尽く。剣の如き小石の簇立(そうりつ)せる岬(みさき)小剣岩と云ひ、姫小松の林を成せる岬を千本松(せんぼんまつ)と云ふ。赤根崎よりは、断崖赤色を主として、いろいろの色を帯び、十数町も長く南に延びて、半空にかかる一大長虹の如し。余はこの中海の東岸(とうがん)にありては、最も御倉山(おくらやま)をとる。千丈の断崖、西北より起り、南をめぐりて東に至り一山をとりかこむ。長さ二十四五町もあるべし、此(かく)の如きは其(その)類(るい)を見ず。何か名あるかと問(と)えば、無しといふ。千丈幕と名付けては如何(いか)にと云へば、みな可と称す。百間幕なら他にも多くあり。千丈幕は、御倉山の特色にして、かねて十和田湖の一特色也。この一大断崖の為めに人は陸地よりこの山に上る能はず。満山(まんざん)みな樹、十和田湖畔、猿は、ただこの山にのみ住む。秋晩木実熟する頃は、群猿(ぐんえん)夜月(よづき)に叫ぶ。賽者対岸の御占所に米を投(とう)して祈祷するに、祭日には、白気この山に上ると云ひ伝ふ。たゞ眺めたるのみにて、十和田湖畔、唯一の霊山(れいざん)也。 看て千本松に至りける時、日章旗をかかげたる白帆(はくはん)来(きた)る。これ休屋(やすみや)一村の人士が余等を歡迎(かんげい)する也。中海の南岸は、他の奇なし。西岸(せいがん)は、昨日舟にて見物したり。東岸に比すれば水浅し。断崖の景致も劣(おと)れり。直に最北端の巌に漕ぎつけて、一同之に上(のぼ)る。こゝに休屋一村の好意より成れる饗宴ひらかれたり。主人側は、織田與次郎(おだよじろう)、中村春吉、鈴木尚信、川村松五郎、栗山政治の諸氏也。主賓(しゅひん)うち解けて、快く酔へり。ここを中山崎と称す。この半島全体を小中山と称す。中海と西海とを隔つる小連峯也。宴(えん)罷(や)んで、一同、休屋の舟にのりて、中海と別(わか)る。中海は、凡(およ)そ一方里(ほうり)、北は湖心に連り、東西南の三方は断崖と蒼樹(そうじゅ)とに取り圍まれたる、別天地中の別天地也。 西海に入りて、東海近く舟進む。忽(たちま)ち、どぶんと水に入るものあり。祠官(しかん)の織田氏也。主、既(すで)に傭を作(な)す。賓いかでか之に倣(なら)わずして止むべき。余(よ)之について水に入(い)る。三浦道太郎氏も泳ぐ。その他、数人同じく泳ぐ。この西海の東岸は、水、中海の東岸(とうがん)の如くは深からず。崎には、六方角の相並べる処もあり。島多し。ぐみ島、蓬莱島、種が島、鎧島、兜島、恵比須島など、これ也。大あり、小あり、高(たかき)あり、低あれども、みな巌也。而(しこう)していづれも姫小松を帯びざるは無し。松島には、樹ありて、この樹なく、雄鹿(おじか)半島にはこの巌ありて、この巌なし。天下の風光、十和田湖ひとり其(その)美を擅(ほしいまま)にす。舟をすてゝ、自籠神社(じごもりじんじゃ)にいたる。数十丈の孤巌の上に在り。三たび鉄梯(てってい)を攀(よ)じて、漸(ようやく)くにして達す。幾んど天に昇るの思あり。妙義の大字巌、旭日巌にも、この奇なし。況(いわん)や水あるをや。 薄暮(はくぼ)、織田氏の家に至る。江渡省三、鳥谷部良太、小平四郎、三浦一雄の四氏は宇樽部さして歩して帰る。三浦道太郎氏、松原寅次郎氏、百穂及び余は、織田氏の好意のままに、その家にやどる。夜、宴また開かる。宴(えん)酣(たけなわ)にして、歌声楼外に起る。見れば、数十人圓(まる)くなりて踊り且つ歌ふ。これ盆踊りにして、村民一同が余等の旅興(りょきょう)を添(そ)へむとする也。

|

「夕陽の十和田湖と遊覧船」  「御室(おむろ」  「千丈幕」 (現在、千丈の断崖には樹木が多く見られます)  文中「小剣岩」の「剣岩(つるぎいわ)」  「烏帽子岩(えぼしいわ)」  「六方石(ろっぽうせき)」 (文中「六方角の相並べたる処」)  「乙女の像と、湖に兜島(よろいじま)、鎧島(かぶとじま)(右)」  「大黒島と恵比寿島(右)」 |

|

「占い場」(文中「御占所」 右は桂月が見た明治41年の占い場 |

||

「 御倉半島と中山半島(手前) 」 (発荷峠からの眺望) 岩肌の見える男性的な御倉半島の断崖は、明治41年8月31日桂月が「千丈幕」と名付けました ~十和田湖、奥入瀬渓流の写真は、遊々日記より~ |

||

6 畳石(たたみいし) |

||

| 明くれば、九月一日也。三浦氏一族の二少年、宇樽部より来る。織田氏を辞(じ)して、共に舟に乗り、追手(注5)といふ処に至り、和井内貞行氏の孵化場を見る。今は孵化の時期にあらず。酒精漬の標本あり。卵より魚(うお)の形を成すまでの順序、精しく示さる。和井内氏は、カパチェポと称する北海道の鱒をとりよせて、茲(ここ)に養殖すること年あり。この湖(こ)の水、このカパチェポに適すと見えて、生長の速かなること、本元よりも優(まさ)れり。和井内鱒(わいないます)の名を付す。本土にこの鱒あるは、唯々こゝのみなりとぞ。功により、緑綬褒章(りょくじゅほうしょう)を賜はる。われこの山上(さんじょう)に来りてより、日々、新鮮なる鱒に舌鼓(したづつみ)うつ。多謝す、和井内氏の賜物也。 舟を湖の中心に出す。浪、荒し、幾(ほと)んど御倉山と花部山の中央とおぼしき処(ところ)に、ニ大巌わずかに其頭を露(あら)わして相並ぶ。その間、凡そ二十間、下(した)は、其(その)底(そこ)を見ず。之を御門石(注6)と称す。更に舟を進めて湖の東岸に到り、畳石(たたみいし)を見る。東西十間、南北百間ばかりの大盤石、水面(すいめん)より高きこと、わづかに五六寸にして平か也。なほ続きて、南にも、北にも、百間(けん)あまりは、水に没(とう)することも五六寸にして平(たい)らか也。この巌上、数百千人を載せて余あり。洵(まこと)に稀有(けうゝ)の大盤石也。後にて聞けば、この付近に、碁盤石(ごばんいし)と称する者、水面の下にあり。碁盤形を為し、下の四隅に足さへありとぞ。造化(ぞうか)の奇(き)を弄するも亦甚(はなはだ)しい哉。 薄暮(はくぼ)、三浦氏の家にかえれば、江渡氏(えとし)と春汀兄弟とはあらず。この朝、三本木(さんぼんぎ)方面をさして、山を下り、蔦温泉にて、われらを待ちあはさんとする也。

|

「しぶき氷の小畳石」(冬季) (十和田湖の水位が下がると岩盤が現れます)  「姫鱒(ひめます)」 (文中「和井内鱒」) |

|

7 花部山(はなぶやま) |

|||

| 九月二日、われらは、下りて、蔦温泉に春汀等と相会(あいかい)せむと期したるものも、われ新(あらた)に一動議を起こしぬ。 われらは、幾んど残る隈(くま)もなく、横に十和田湖を見(み)つくしたれど、なほ此上にも、縦に十和田湖を見下(おろ)さずんば、未だ全く十和田湖を見たりとは云ふべからずと云へば百穂も賛成し、三浦氏も賛成す。さらば、御倉山(おくらやま)にせむか、十和田山にせむか、花部山にせむか、いろいろ考へたる末、終(つい)に花部山に決す。 松原寅次郎、小平四郎の二氏は、別(わか)れて、五戸(ごのへ)に向って去りぬ。三浦道太郎氏父子、百穂、及び余の四人、舟に乗りて湖の東北隅の青ぶなという処に上陸す。こゝに牧場あり。群羊、湖畔に眠る。番小屋(ばんごや)に至り、湯をわかし、午食(ごしょく)して発足す。舟夫(しゅうふ)二人、その一人導を為す。凡そ三十町、湖岸をはなれて山に上る。牧牛の往来する処、自然に路を成して歩きよかりしが、山骨の削立(さくりつ)せる処を攀(よ)づれば、牛も到(いた)る能(あた)はず、従って路なし。山全体に老樹(ろうじゅ)しげる。その十中七八は、山毛欅(ぶな)也。上るに従って、地竹(じたけ)密生す。細雨下る。木葉(このは)にたまれる水、風に従って大滴となりて落つ。地竹(ぢたけ)や雑木をおしわくれば、なほ一層散ること繁く、恰(あたか)も水中(すいちゅう)を行くが如し。漸くにして頂上とおぼしき処に達したれど、濃霧(のうむ)の為に、少しも眺望なし。蚋(ぶと)にや、顔にたかり、手にたかる。全身うるほいて冷気(れいき)骨に徹(てっ)す。うるほひの少なき枯竹(こちく)を集めて火を点(てん)ずれば、うるほへる枯木(こぼく)枯竹(こちく)も燃ゆ。四人火を囲み、暖を取る。蚋(ぶと)も去りて、近づかず。導者は火にもあたらず、あちこち歩きまはりしが、地竹(じだけ)を四本切りて、もち来る。杖にせよとなり。根元の直径七八寸もあり。思うに、数百年の星霜を経たるものなるべし。一時間も火にあたりけるが、日暮れぬほどにと立ち去らむとすれば、導者はあらず。帰りは易かるべしと思ひの外、導者なくして、方角を失(しっ)し、密竹の中に迷ふ。唯幸(さいわい)にも、青森、秋田二県の堺とて、十間ぐらゐ毎(ごと)に小さく木標(もくひょう)あり。漸く一標を見出しては、次の一標の方角を考へ、その一標を得て、また次の一標を考へ、上りし時の記憶にもよりて、漸(ようや)く牛路のある処に来る。導者(どうしゃ)、われらを待つこと久し。己れの熟知(じゅくち)せるに慣れて、われらの迷はむとは思ひもかけざりし也。寒山(かんざん)が『智者君抛我 愚者我抛君』と嘆息(たんそく)せしも、これにや。 此日、濃霧(のうむ)の為に、眺望を得る能(あた)はざりしかど、十和田湖を見下ろす処を花部山と定めたる考だけは誤(あやま)らざるべしと確信する也。 |

「湖からの御鼻部山(おはなべやま)」 (現在は標高1011mと表記) ~当時の地図表記は「花部山」でした~  「御鼻部山展望台」(標高1011m) ~湖面が静かな時は御門石が見ることができます~  「御鼻部山展望台からの十和田湖」 |

||

|

|||

8 奥入瀬の渓流(おいらせのけいりゅう) |

||

| 三浦氏父子に優待(ゆうたい)せられて宇樽部(うたるべ)に宿すること四夜、休屋一村の好意(こうい)をうけて休屋に宿すること一夜、都合(つごう)五夜にして、われは、この趣味(しゅみ)多き十和田湖を去りぬ。九月三日也。道太郎氏父子、百穂、及び余(よ)の四人、一人の男、荷物をもちて従へり。途(みち)に小笠原圓吉、太田吉次(注7)ニ氏の蔦温泉より来り迎ふるに逢ふ。昨日も迎へに宇樽部(うたるべ)まで来りて、空しく帰りし也。 湖水の川となりて流れ出づる処を根の口(注8)と称す。この流を奥入瀬川と称す。橋かゝる。長さ十三四間(けん)。水は緩く流る。水中の魚も見るべし。右岸(うがん)を下る。路(みち)も緩(かん)也。十三町にして、根の口の滝(注9)にいたる。奥入瀬川の断崖に一落する也。高さ三丈、幅十丈。三里四方の十和田湖の水が集まり、落つることなれば、水量は多し。幅のひろきことだけなら、他にも其(その)類(るい)少なからず。殊(こと)にナイヤガラの写真見たる目には慊(あきたらぬ)らぬ心地す。されど、この渓流は、他には見難(みがた)き風致(ふうち)を有す。湖口より蔦川を入るゝまで、凡そ三里、島多し、みな木を帯ぶ。巌の水中に立てるものも多し。これもみな木を帯ぶ。これ奥入瀬渓流の特色也。渓流は普通勾配(こうばい)急に、水の増減甚(はなはだ)しく、水上に巌あるも、木を帯ぶるに由なきもの也。ひとり奥入瀬の然らざるは、幾(ほと)んど勾配(こうばい)なき迄に流緩にして、十和田の全山木しげるが為に、絶えて洪水なく、殊(こと)に老樹天を蔽(おお)ふに由る也。さればとて、時(とき)に急湍(きゅうたん)もありて、単調(たんちょう)にはあらず。げにや、三里の間、山毛欅(ぶな)、桂、楢(なら)、栃(とち)などの大木しげりあひ、女蘊(さるおがせ)かゝる。仰ひで天(てん)を見ず。下には、こゞみ茂る。紫陽花や蛇麻の花もさきたり。如何(いか)なる炎天とても、ここを上下する者は、絶(た)えて夏あるを知らざるべし。左右は、断崖(だんがい)也。瀑布を帯ぶ。白布瀑を最も美観とす。白絲瀑、姉妹瀑、雲井瀑、棚瀑などは、その名あるものなるが、未(いま)だ名のつかざるものも多し。高さいづれも十丈にあまる、木繁れるが種為に落口(おちくち)の見えざるもあり、下部の見えざるもありて、益(ますます)奥ゆかしく感ぜらる。十和田湖に遊びて、この渓流を見ざるものは、未だ十和田湖を見たるものと云ふべからざる也。 川畔に、大石(たいせき)自然に屋となりて、十数人を容(い)るゝに足るものあり。太田氏曰く、これ鬼神(きじん)お松の潜みし処なりと。 奥入瀬川も、蔦川を入れてよりは、普通の川となる。こゝには危橋(ききょう)あり。猿橋(さるばし)と称す。斜(ななめ)に生へたる大木を利用し、その木の半頃より丸太を彼岸(ひがん)にかけわたす。人は木を攀(よ)じて丸太を渡る。一種奇妙なる橋也。されど、手のつかまる木もあり、銅線もありて、さばかり危険なることは無き也。 蔦川の左岸(さがん)を上ること半里、通天橋(つうてんばし)をわたりてゆくこと又半里にして、蔦温泉にいたる。午後八時也。 春汀兄弟は、既(すでに)あらず。江渡省三ひとり留(とどま)りて、われを待てり。法奥瀬村の村長、小笠原耕一氏もわざわざ来りて我を待ち、酒肴を饗せらる。この温泉は、氏と小笠原圓吉氏との経営する所に係る。この頃、家を建増(たてま)し、路を普請(ふしん)して、三本木より人力車を通ずるやうにせり。泉質は、塩類泉也。

「石ケ戸」(文中「鬼人のお松の潜みし処」) |

「銚子大滝」(文中「根の口の滝」) (現在は幅17~18m、高さ7m)  「奥入瀬渓流」 ~日本の音風景100選に選ばれています~  「雲井の滝」(文中「雲井瀑」)  サルオガセ(文中「女蘊」)  「白糸の滝」(文中「白布瀑」) |

|

9 松見の瀑(まつみのばく) |

||

| 太田吉司氏は、体格強壯(たいかくきょうそう)無比(むひ)、脚殊に健(けん)也。このあたりの山々、足跡のおよばぬ隈もなし。数日の糧をもちて、ひとり山を行くこともしばしばなり。『山の神』と称せらる。日に何里あるけるかと問へば、五里ぐらゐなりといふ。如何(いか)に 『山の神』 とは云へ、げに、さもあるべし。路のなき険山(けんざん)を五里もゆくは、平地を十五里ゆくよりも困難也。太田氏曰く、このあたり滝多し。見るに足るべきの滝、二十に下(くだ)らず。就中(なかんずく)、松見の瀑が、最も大也。請ふ、往(ゆ)いて見よ、われ案内せむと。こゝも十和田の区域也。見ざるべからずとて之に応じぬ。 蔦温泉に一夜とまりて、明くれば雨也。太田氏曰(いわ)く、松見の瀑へゆくには路なし。渓流を徒歩すること四十回、水増せば、往くべからず。この雨にては危険也。明日にのばされよと。さらば、仕方なし。郷に入っては、郷に従へ、山に入りては、唯『山の神』の命令を奉ずべしとて、其(その)言(げん)に従ふ。春汀の待ちわぶるゝとは察せざるにあらざるも、この行(こう)、十和田の風光(ふうこう)を探ぐるを主とせることは、春汀(しゅんてい)も承知の上なれば、われは、主とする所に従ひて春汀に負(そむ)かむとする也。 午前十時に至りて、『山の神』又来たりて曰(いわ)く、この模様ならば、往かるべし。雨の衝(つ)くの勇ありや、否やと。大(おおい)に有りとて起つ。百穂が恵与(けいよ)の真綿を背中に入れ、綿入れを貸りて着、頭には、『ばをり』を被(かぶ)り、脚には、『はゞき』をつけ、蓑(みの)を着る。太田氏先にたち、一人の男、後より余を護衛してゆく。 路なき山を幾度か上下して、黄瀬(おうせ)川の渓流に出でたるまでに、一時間半かゝりぬ。こゝよりは、太田氏の云ひし如く、四十回、黄瀬川を徒渉する也。左岸(さがん)に滝多し。その中にて、鍋倉(なべくら)の瀑といふは、はじめ二丈ばかり奔流(ほんりゅう)し、直に噴水の如く、斜に飛び上り、三丈ばかりにして巌壁(がんぺき)に当たりて、五六丈の懸崖(けんがい)を瀉下す。素人受けのする奇瀑(きばく)也。 小石の洲ありて、水、左右に流る。こゝを御所河原(ごしょがわら)と称すといふ。名が面白しとて、休憩して、酒し、飯す。一瓶の酒なほ余る。滝壺(たきつぼ)まで持ち行かむかといふ。いやいや、滝を見るに、酒なかるべからずなどといふは、まだ風流(ふうりゅう)の半可通なるものなりとて、荷物は、すべて、ここに置きて、また上る。 松見の瀑、一に黄瀬の瀑とも云ふ。一山全く骨を露(あら)はし、上は裂けて鋏(はさみ)の如し。其合する処より、一川の水、総束(そうそく)せられて直下す。凡そ二十丈、下はまた五六丈の巌を蔽(おお)うて下る。此上方の二つに裂けたる巌の山は、姫小松を戴く。後ろを見れば、巨巌(きょがん)天を衝(つ)きて、それの頂にも、姫小松生ひたり。このあたりの山々には、松なし。たゞこゝのみにあるを以って、松見の瀑といふなりとぞ。岩質(がんしつ)はと問へば、玄武岩(げんぶいわ)なりといふ。岩に松、而して三十丈の飛瀑(ひばく)というのみにても、山水の遊に慣れたる者は、既に飛び立つ思ひすべき也。 午後七時十五分、温泉の宿にかへる。午食に三十分、滝壺に十分休憩し、正味、八時間半は、少しも休息することなく歩き通しに歩きたるが、里程(りてい)は、わずか往復ニ里ぐらいなるべし。

|

日本の名瀑百選「松見の滝」 (文中「松見の瀑」)  「ばおり」(雨よけ、日よけに使います) (十和田湖民俗資料館蔵)  「みの」(背中につけます)  「はばき」 (膝下からクルブシ辺りまでを被います) |

10 三本木(さんぼんぎ) |

||

| 九月五日、朝早く起き出(い)でゝて、一二町へだゝれる湯沼(ゆぬま)に赴く。くりぬき舟あり、棹(さお)もありたれば、棹してゆく。水は澄みたり。底は粘土らしく、棹(さおさ)しても濁らず。鯉や金魚の泳ぐを見る。林の山、四面を囲み、幽禽(ゆうきん)相和して鳴く。沼の広さ七町、霊泉に加ふるに、この神仙(しんせん)の苑あり。唯、地僻(へき)なるが為に世に、知るもの稀也。 三本木へとて、出(い)で立(た)つ。耕一氏の父幸七氏、叔父善吉氏門に送る。子の新吾氏東北学院の学生なるが、余等と共にす。『山の神』も共にす。一人の男、一行の荷物を負(お)へり。われ、春汀との約(やく)に背(そむ)きて、空しく待たさしむること三日。今日は、相(あい)逢ひて、罪を謝(しゃ)せざるべからざる也。 思ひがけずも、法奥澤村(ほうおくざわむら)の有志者(ゆうししゃ)、われらを路に要(よう)し、一亭に延いて酒を侑(すす)む。村長の小笠原耕一氏を始めとし、鈴木敏夫、中山留吾郎、相澤寧、小笠原松次郎、太田寛蔵、奥山東一、角田延一、目時寛三、鈴木友記、東長五郎の諸氏、づらりと居(い)並ぶ。御話をうけたまはらむとて、上級の生徒を休ませて、引きつれたり。之を諾(だく)されよといふ。話す種はなけれど、いやとも云へず。生徒数十人来(きた)りならぶ。われ大(おおい)にまごつきぬ。如何(いか)なる事をか、しゃべりけむ。相澤寧(あいざわ やすし)氏は医者にして俳句をよくす。暁村(ぎょうそん)と号す。日本派の俳人(はいじん)也。余を迎ふるの句をおくらる。珍しや、今迄は、到る処、ただ乞はれしのみなるに、受けたるは、これが始めて也。 こゝにて、春汀の書(しょ)に接し、はじめて天渓(てんけい)の児の病死を知る。迎ひの馬車にのりて三本木にいたる。『山の神』なお在り。安野旅館(やすのりょかん)に投(とう)ず。六日ぶりにて、春汀と相(あい)逢える也。 この夜、一心亭(いっしんてい)に催せる三本木有志者の歓迎会に赴く。堺三木人(みきと)、川崎新兵衛、岩館精素、大島市太郎の四氏発起人となり、畜産学校の校長高尾角次郎氏、その教員の佐藤、木場、板持、佐藤、久(ひさ)諸氏、開墾会社々長の杉山克己氏、その社員の一戸義昴氏、その他、土屋廣氏、波岡喜代松氏等、之(これ)に我等の一行、三浦氏、江渡氏、『山の神』も加はりて、凡そ二十余人相(あい)会(かい)す。岩館氏歡迎(かんげい)の詞をのべ、余之に答(こた)ふ。大に飲む。女中の外に、二三人の歌奴(かぎ)をも見うく。久嶽(ひさたけ)氏は、同郷の人にして、第一高等中学校時代の学友なるが、幾(ほと)んど二十年ぶりにて相(あい)逢へる也。

|

「蔦 沼」(1町は約100m。現在の遊歩道は、蔦温泉旅館から蔦沼まで約500mです) ~当時は「湯沼」といわれていました~  「十和田市現代美術館」 (青森県十和田市、当時は「三本木村」)  「アート広場」 (青森県十和田市) |

|

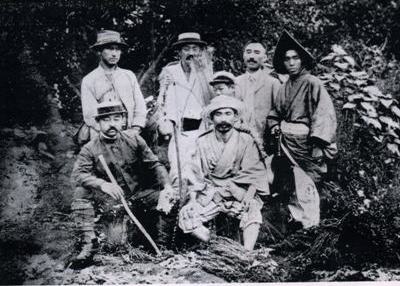

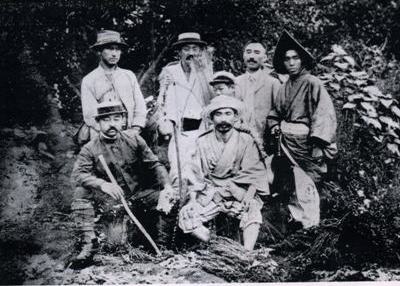

~明治41年9月6日 三本木を出発する朝、宿泊していた安野旅館の庭で写した一枚~ 太田吉司の日記より(「十和田観光三本木商工名鑑」より) |

||

| 後列左から、太田吉司(30歳)、桂月(39歳)、鳥谷部春汀(43歳)、江渡省三(41歳) 前列左から、平福百穂(31歳)、三浦道太郎(39歳) 中央の少年は、道太郎の長男で後の農林大臣 三浦一雄( くにお、13歳) |

||

11 太素塚(たいそづか) |

||

| 三本木、今は可成(かなり)の都会なるが、四五十年前までは、家はなかりき。実に安政年間、南部藩士、新渡戸傳(にとべつとう)氏の開拓するところに係(かか)る。一偉人と云ふべし。其の長子(ちょうし)十次郎氏も、政治家の器也。父を助けて、其業を大成せり。今の新渡戸博士は実に、その十次郎の子也。余等を歓迎せられたる堺三木人(さかいみきと)氏は傳氏の季子(きし)也。容貌態度、西園寺(さいおんじ)候に似て、長者の風あり。新渡戸博士が英文の日本武士道を著はして、日本武士の為に気(き)を吐きたるも、思へば、家庭の素因の深き哉。 九月六日、朝早く、畜産学校々長、高尾角次郎氏に案内せられて、其(その)学校に赴き、残る隈なく見て、精(くわ)しき説明をうけたり。帰って更に畜産事務所に開ける青年会に赴(おもむ)き、春汀と余と演説す。堺氏、高尾氏、岩館氏、川島氏など、青年以外の人も多く集まれり。 畜産事務所の側に、太素塚あり。これ実に偉人新渡戸傳氏を葬(ほおむ)れる処也。左に小龕あり。十次郎氏の霊を祀(まつ)る。墓の後は芝生ひろく、眺望ひらけたり。こゝを瀬戸山と称す。南は名久井岳を望み、北は恐山一群(ぐん)の山を望む。東は海に連りて、尽くる処を知らず。西は八甲田山より十和田湖につゞける一帯の連山(れんざん)、この日は、雲にかくれたり。近きは三本木野、世に名だゝる牧場とて、萬馬秋肥えて、千里の長風(ちょうふう)に嘶(いなな)く。奥州の風致(ふうち)、雄にして大なる哉。 春汀は、余が空しく三日待たせたるにもより、その他いろいろの事情にもよりて、八戸の有志者の歓迎会に赴くを得ず。余、百穂と共に赴(おもむ)く。待ち設けられし春汀は行かず、天渓は旅に上(のぼ)るを得ず。文人にては、われ一人行く。八戸人士の失望は、いかばかりなりけむ。春汀と別(わか)る。この日頃、迎へられ、案内せられ、また送られし三浦、江渡、太田の三氏とも別る。われ謹んで諸氏の好意を感謝す。 乗合馬車にのりて、三本木を去りぬ。大島氏は途(みち)まで送らる、岩館氏は、古間木(注10)駅まで送られ、一亭の楼上(ろうじょう)に小酌して別る。川崎新兵衛氏は、なほわれら二人を送って、同じく汽車に乗る。

|

「太素塚」(青森県十和田市)  「新渡戸傳(右)と十次郎の像」  「新渡戸稲造の像」(太素塚敷地内) (文中「新渡戸博士」) |

12 物見岩(ものみいわ) |

「本八戸駅」(当時の駅名は八戸駅) (八戸駅から岩手県久慈駅間の八戸線にあります。また駅舎の上が線路です)  「陸奥湊駅」(青森県八戸市) (八戸線にあります。 湊駅前には魚市場が並んでいます)  「イサバのカッチャ」像 (陸奥湊駅前)  「物見岩(ものみいわ)」(青森県八戸市)  「物見岩から見た八戸工業地域」 (周囲の樹が伸びて当時の眺望はかないません)  「蕪島(かぶしま)」(青森県八戸市) (ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定、2013年三陸復興国立公園に指定されました) |

| 八戸は、もと南部支藩(なんぶしはん)のありたる処、人口ニ万、盛岡以北、陸奥東部唯一の大都会也。陸には汽車つゞき、海には鮫港をひかへたり。新聞二つあり。『はちのへ』と云へ、『奥南新報』といふ。町にて一寸(ちょっと)人の目につくは、三日町、六日町。廿日町など。日数を名に負ひたる町の多きこと也。 尻内駅に下れば、浦山太郎兵衛氏来り迎ふ。『はちのへ』新聞の主筆女鹿左織(めがさおり)氏、取締役の大島勝三(おおしまかつぞう)氏、奥南新報社長の関野重三郎氏、印刷会社長の浦山十五郎氏、書肆(しょし)の伊藤富三郎氏なども来り迎ふ。八戸駅を過ぎて、湊駅に下り、更に乗合馬車に乗る。三本木よりの余等(よら)三人の外に、浦山氏、大島氏と同じく乗る。大島氏は、前日、わざわざ三本木までわれらを迎へに來りて、空しく帰りたる由也。 鮫港の人家(じんか)つくる処にて、馬車を下り、物見岩(ものみいわ)さしてゆく洋服の一紳士、遠眼鏡(とおめがね)を肩にかけて来(きた)る。北村益しとて、八戸の町長。『はちのへ』新聞の社長、その他三十余種の長をかねたる、八戸第一流の富豪(ふごう)なりとぞ。 鮫港は、蕪島(かぶしま)を前に控へて、風致あり。物見岩の眺望(ちょうぼう)に至っては、実に雄大を極(きわ)む。草ばかりの広く長き岡が海に突出したるも、既に其比(そのひ)稀(まれ)也。東は直に太平洋に接(せっ)す。南に種市(たねいち)山(注11)、名久井岳、西に十和田一帯の山、北に恐山一群の山、みな遙に我に朝(ちょう)するが如し。所謂(いわゆる)一望二十万石の奥東の野(おうとうのや)、一眸の中に収まる。日西に沈みて、暮雲(ばくうん)紅(くれない)に、十ニ夜の月、空にありて、はや、明(あきら)か也。この物見岩の大観(たいかん)は、われ思ひもかけず、見て、其意(い)想外(そうがい)なるに驚きぬ。 鮫港第一の旅館石田旅館に小憩(しょうけい)し、また馬車に乗りて、小中野の万葉亭(ばんようてい)にいたる。北村益、橋本八右衛門、女鹿佐織(めがさおり)、内田與兵衛、大久保徳治郎、石橋源三郎、安並正晴、米田宇兵衛、南部興寧、福士協助、伊東嘉平、大久保忠一、夏堀源一郎、戸田利三郎、大蘆梧楼、関野重三郎、福田男兒、永井正三郎、浦山十五郎、伊藤富三郎、大島勝三、前山利貞諸氏之に例の浦山老人も加はり、三本木の川崎氏も加はりて、盛宴(せいえん)開かれたり。女鹿氏開会の辞をのべ、余之に挨拶す。大小歌奴十七八人あらはれたり。数日来(すうじつらい)、山中に猿鶴(えんかく)を友とせし身に、これは、また急激の変化哉。安並氏はこの地の中学教員なるが、余と郷里を同じうす。三千里外、始めて相逢う。何となく、なつかし。余等を迎ふる長古一篇を贈らる。南部氏は、旧八戸候の一族、俳句をよくす。余に一句贈らる。大蘆氏は偶然汽車中(きしゃちゅう)にて逢ひて、盛岡より知りあひとなりたる人也。木材商となる。今は八戸唯一の烟突(えんとつ)を有せるが、根は政治家にして文筆の才もありと聞く。酒間(しゅかん)、余に向ひて、 大町に待ちし甲斐ある今宵かな 桂の月に雲もかゝらで 楼外(ろうがい)の名月を見るの遑(いとま)もなく、酒盃(しゅはい)の献酬に忙殺せらる。浦山老人自作の『夕ぐれに』の替歌を聞かせ申さむとて、歌奴(かぎ)に歌はしむ。松前追分も聞きたり。南部特有の踊りもいろいろ見たり。中に面白く感じたるは、金山踊、数人の歌奴、圓(まる)くなり、頬被(ほおかぶ)りし、たすきを掛け、紅裙(こうくん)をあらはし、ざるをさげて、静に踊りながらめぐる。むかし鉱山(こうざん)の発見せられし時、始めて作りて、南部候の御覧に入れたるものなりとぞ。 宴を辞して馬車に乗りたるは、十二時頃なりけむ、八戸の町に入り、江渡旅館に案内せらる。第二次会終りて、大島氏去る。第三次会は、更に帳場に開かれたり。浦山老人もあり、川崎氏もあり。女将(にょしょう)、年まだ若くして、性(せい)、恵(けい)也。嬌眸、人を殺す(注12)。その緑(みどり)滴(したた)らむばかりの廂髪(ひさしがみ)、浦山老人の白髪白髥(はくぜん)と、燈火(とうか)に相映発す。戯れに即興の狂歌(きょうか)をつくる。 八戸に過ぎたるものが二つあり 江渡の女将(おかみ)と浦山太郎兵衛 浦山氏は、奥州稀有の活動家也。気力、指の先までも迸(ほとばし)る。あまねく富源をさぐり、さまざまの事業を企て、失敗しても屈せず、巨産を傾けても顧みず、老いて、気(き)益(ますます)壮(さかん)也。啻(ただ)に八戸の名物たるのみならざる也。

|

13 蛇脱穴(じゃぬけあな) |

||

| 都より路伴(ろはん)なる百穂に別(わか)れ、三本木の川崎氏とも別(わか)れ、われひとり大久保徳次郎氏と共(とも)に、馬車にありて、その所有の大理石の山に赴く。其子、徳五郎氏、同じく行(ゆ)く。中学の一年生也。身体小にして可憐(かれん)なる少年也。父は蛮骨(注13)あり。子は神経少し敏(びん)に過(す)ぐ。対照面白し。車を通せざるに及びて、徒歩して其山にいたる。大理石を掘りだす様を見て、番小屋(ばんごや)に入り、酒肴(しゅこう)饗(きょう)せらる。昨日は紅楼(こうろう)、今日は山奥の掘立小屋(ほったてごや)場所が変われば、酒の味も変はりて、面白く感ぜらるゝ也。大久保氏は、長谷川英治、野呂(のろ)彦太郎、福井助吾郎の三氏と共に、こゝに大理石採取を企てゝ、日なほ浅し。福井助吾郎氏在り。その説明する所によれば、こゝの大理石の如き大材を得るは、他に其比(そのひ)稀(まれ)也。一箇年百万切を採取するも、百箇年以上経続(けいぞく)するを得べしとぞ。 小屋を辞して、蛇脱穴(注14)にいたる。物の本にあらはれたるもの也。渓流、石灰岩の大岩を貫きて流る。長さ十間、水の深さ腰を没す。洞中(どうちゅう)を流れ居るが、一風かはりて面白き也。更に閉伊穴にいたる。立ちてゆくを得べし。幅は、せまし。忽(たちま)ち下(くだ)り、忽ち下る。十間ばかりにして引返す。穴に入ると知らば、火を用意して来るべかりし也。 馬車に迎へられて、八戸なる大久保氏の家にいたり、大いに饗せらる。浦山老人も来(きた)る。爛酔(らんすい)して旅館にかへりしは、既に十二時をすぎたりけむ。 |

「八戸キャニオン」(青森県八戸市) (ここに蛇抜穴がありました) ~当時の蛇脱穴、閉伊穴は、鉱山の採掘作業の進行によって失われました。2012年の海抜はマイナス170mです~ |

|

|

||

14 十和田湖畔の十五夜 |

重要文化財 「長勝寺三門」  重要文化財「銅 鐘」(青森県弘前市長勝寺) (文中「北条時頼の造らせたる鐘」)  「唐糸御前像」(青森県藤崎町) (文中「時頼の妾」)  「鉄のわらじ」(十和田神社) (南祖坊の伝説に因んで奉納されています)  「銚子の滝」(秋田県鹿角市) (文中「銚子瀑」明治30年に運転を開始した銚子発電所がすぐ近くにあります) |

|

| われ八戸に二泊して今日は立ち去らむとす。大島氏、大蘆氏、女鹿(めが)氏など来たりて別(べつ)を叙(じょ)す。八戸駅にて、大久保徳冶氏に別(わか)れ、尻内駅にて、浦山氏にも別れていよいよ一人の旅の身となりぬ。 余は既(すで)に東面より十和田に上りたり。更に西面(せいめん)より上らむとする也。尻内駅より汽車にのりかえて、青森を過ぎ、弘前に至りて、岩木山(いわきやま)を仰ぐ。聞く、この弘前の長勝寺に、北條時頼の造らせたる鐘あり。時頼の妾、時頼を辞し去りてこの地にて病んで死す。時頼こゝに来たり、その由(よし)を聞き、供養の為に鐘(かね)を造らせたる由、記して鐘に刻(こく)せりとかや。人生、涙あり。鏡裡の花、水中(すいちゅう)の月、来るものは拒(こば)まず、去るものは追はず。追はずとて、忘るゝにあらず、忘れずとて、未練あるにあらず、時頼も亦涙の人なる哉。この夜、碇ヶ関にやどる。 明くれば、九月九日、旧暦の八月十五日也。再び十和田湖畔に至り、ひとり静(しずか)に中秋の月を賞(しょう)せむとて、心勇(こころいさ)む。午前八時発足(はっそく)し、小坂銅山を経、鉛山を越えて、午後七時、銀山の旅店(りょてん)に投ず。この路、十二里と称す。されど、実際は十里くらゐのものなるべし。こゝに唯一つの旅店あり。直に水に臨む。孵化(ふか)を経営せる和井内氏の兼業とする所也。 この夜空くもりて、心に期(き)せし月は見るに由なかりき。 九月十日、銀山を発し、鉛山を経過て、発荷(はっか)にいたる。この路二里と称す。五戸よりする路も、三本木よりする路も、小坂よりする路も、毛馬内(けまない)よりする路も、馬を通ず。湖を一周する路も、他(た)は馬を通ずれども、たゞ鉛山(なまりやま)より発荷(はっか)迄、一里の路だけは、馬を通ぜず。路絶(た)えて、浜の砂を踏んでゆくことあり。危(あぶな)き処もありて、用心を要するの悪路也。 発荷にも、唯一軒の旅店あり。これも水に臨む。就(つ)いて休息し、命じて、鱒を焼かしめ、一瓶の酒を傾けつくして、余は終に十和田湖に別れぬ。 十和田湖に、一つの神話あり。八郎太郎といふもの、化して龍となりて住む。南祖坊(なんそぼう)霊夢(れいむ)のまゝに、ここに來る。八郎の龍、怒りて戦ふ。南祖坊法力を以って之に対す。八郎終に力屈して、去って八郎潟(はちろうがた)をつくる。南祖坊長く茲(ここ)に鎮(ちん)す。十和田祠畔、南祖坊の祠あるは、即ちこれ也。奥羽(おうう)は古来、常に圧せられたり。奥羽人士(おううじんし)は、常に八郎太郎なりき。されど気運はうつる。今後、南祖坊たるを得(う)るや、否やは、諸侯の努力如何(いかん)によりて決する也。 発荷より一山を越えて、銚子(ちょうし)瀑をみる。言ひわけに、水(みず)少しあれど、水力電気に利用せられたるが為め、旧観は、たゞ写真にのみ残りて、平凡なる滝となり果てしは、大いに惜むべき也。 この夜、毛馬内(けまない)にやどり、翌十一日、大館(おおだて)より汽車に乗り秋田、山形、米澤、福島、二本松、白河、宇都宮を経て、われは、東京に帰りぬ。

「五色岩(ごしきいわ)」(十和田湖) ~「この岩の赤い色は、南祖坊と八太郎(文中では「八郎太郎」)が闘った時の血で染まった…」というほのぼの伝説があります~ |

15 十和田湖の特色 |

||

| この行、日を費やすこと十八日、東より西へかけて奥羽を一周したり。川は、阿武隈川(あぶくまがわ)は、之をわたりぬ。北上川は、その上流を見ぬ。最上川も見ぬ。山は南部富士の称ある岩手山、津軽富士の称ある岩木山、鳥海山、月山、いづれも奥羽第一流の名山なり。就中、鳥海山ひとり群(ぐん)を抜いて高(たか)し。奥羽の山の王なり。 されど、余の主とせるは、十和田湖の勝を探るに在り。こゝに、十和田湖の勝景の大要をあげむに、『山湖』として、最も偉大なること、一也。奥入瀬の渓流の幽静(ゆうせい)、天下無比なること、ニ也。湖の四周の山ばかりの樹のしげりたるは、他に比なきこと、三也。紅葉の美、四也。中海の断岸(だんがん)高く、水深きこと、他に比なし、五也。諸島(しょとう)みな岩にして、松を帯びたること、六也。奥入瀬(おいらせ)の本流支流に高きは松見の滝、広きは根の口瀧を始めとし、見るべき瀑(ばく)の多きこと、瀑布(ばくふ)多しと称せらるゝ日光、塩原などの比にあらざること、七也。その他、自籠(じごもり)神社の危巌、御倉山の千丈幕、御門石(ごもんいし)、畳石、碁盤石、雅俗とりどりに趣味あり、げに、十和田湖は、風光の衆美を一つに集めたる、天下有数の勝地也。 余は、十和田湖に遊びて、四通りの路を経過したり。小坂よりの路と毛馬内(けまない)よりの路とを取らば、湖の一部を俯観(ふかん)するを得べし。されど、十和田湖より奥入瀬を取り去らば、十和田湖の勝(しょう)はその一半を失ふべし。且つ三本木より奥入瀬渓流を経るの路は、最も平坦也。余は天下、山川を愛するの士に告ぐ。必ず往(ゆ)いて十和田湖を見よ。往(ゆ)きか、帰りかには必ず奥入瀬渓流を過ぎよ。同じ道を往復するを好まずは、小坂か毛馬内(けまない)か、いずれを択(えら)ぶとも、さしたる差別なし。大館より小坂銅山まで軽便電車(けいべんでんしゃ)をひらくること、近日のうちに在り。小坂より湖畔までは、凡(およ)そ四里の程也。後の遊者は、この利器(りき)によりて小坂より鉛山(なまりやま)に来り、ただ休屋付近を見て、奥入瀬の勝を閑却するもの多かるべし。惜むべき也。 この度の遊行(ゆうこう)のくはしきことは、別に稿(こう)を起こし、百穂(の書を添へて、一冊となさむとす。こゝには、たゞ大要(たいよう)略記するたげ也。 終に臨みて、余は余を導きたる春汀に感謝し、併(あわ)せて、余にいろいろの好意を寄せられたる三戸、上北二郡の諸人士(しょじんし)に感謝するもの也。

|

「秋の十和田湖」  「新緑の奥入瀬渓流」  「冬の奥入瀬渓流」 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 五戸(ごのへ) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 天満館(てんまんだて) |

復元された「代官所」 演説をした「小学女子部の校舎」に、「代官所」が復元されています。また、この裏手には与謝野晶子、鉄幹の歌碑があります(青森県五戸町)  当時の菊池萬之丞氏の別荘 (資料提供 古谷義昭氏)  演説をした「専念寺」(青森県五戸町) |

| 28日午前、青年会の求めに応じ小学女子部の校舎で、松尾由郎氏が開会のあいさつの後、春汀と私が演説をした。ここは切り立った崖の上にあり、もとは代官所のあった所と聞く。演説会の後、松尾氏兄弟、大西喜三郎氏、江渡寅次郎氏が我等一行を天満館に案内した。五戸川の流域の上部を見下し遙かに八甲田の連峰を望む、木陰に蓆(むしろ)を敷いて憩う。この地第一の清水といわれる天満水を汲んで茶を煮る。風は涼しく、とても心地よい。 松尾寅次郎氏は、脚下の人家を指して言う。ここに見えるのは五戸の下町、享保年間に鈴木新兵衛というものが、この村の水帳(すいちょう)を預かっていた。一悪漢(いちあっかん)が金を盗もうとして、ある夜その家を焼いた。新兵衛は家から逃げることが出来ず、水帳を地に埋め、腹をその上に当てた。新兵衛は焼死したが水帳は無傷だった。代官は、新兵衛に褒賞を与えた。改めてその地を見わたして、士魂(しこん)あるものと深い感銘を受けた。 帰路、菊池萬之丞氏の別荘で休息して、午後、五戸有志者の求めに応じ専念寺(せんねんじ)で、五戸村役場助役金澤次郎氏開会のあいさつの後、春汀と私が演説をした。そこには、およそ100人の人たちが集まっていた。 2泊目の夜、松尾氏の家で、百穂は地区の人たちの求めに応じて扇に揮毫(きごう)し、私もこれに筆をふるった。五戸では、扇が一日で売り切れとなり、揮毫を願いたくも、扇を買うことが出来なかった人も多くいたと聞く。 29日の朝、松尾由郎氏、江渡又兵衛氏、青年会の幹事諸氏、青少年の男女学生に、村境まで送られて、我等は五戸を出発した。 ※水帳・・土地台帳 士魂・・武士の精神 揮毫・・知名人が毛筆で文字や絵をかくこと |

3 宇樽部(うたるべ) |

||

| いよいよ目的地の十和田湖に向って歩いた。三浦道太郎(みちたろう)氏、江渡省三氏、松原寅次郎氏、春汀の弟の良太氏に、我等一行を加えて同行7人。三浦氏は東道(とうどう)の主人である。江渡氏は三本木の人であるが我等が山をおりた後、三本木に案内したいと同行してくれた。 戸来村(現在は新郷村)に着くと、小坂甚徳(じんとく)、小坂甫三(ほぞう)、見瀧源衛(もとひら)諸氏が、小坂学校で酒菓を用意して我等一行を道で待ちうけていた。求めに応じて揮毫(きごう)、3時間ほど休息して出発した。 牛の首峠を越える頃、日が暮れた。提燈と藤の皮の松明(たいまつ)とで道を照らして、午後10時、十和田湖畔宇樽部の三浦氏の家に到着した。 道太郎氏の父泉八(せんぱち)氏は、明治16、7年頃、始めて五戸から宇樽部への道路を開き、船を造り小坂鉱山の貨物運搬を請負い、宇樽部を開墾した人である。今は、人家が24、5軒、水田も陸田もあり、農民は耕作のほか湖で漁をして山で猟をする。泉八氏は、山上の王者というべきある。ここは、塵外(じんがい)の別天地で、盗賊の心配がないので雨戸を閉めることはない。病人がいないので医薬の必要もない。私は、明治13年までは土佐の城下で育ったが、夜は雨戸を閉めていた。今も、雨戸を閉めない生活がある事に驚く。 ※東道・・来客の道案内や世話をする者 塵外・・俗世間のわずらわしさを離れたところ |

|

|

「湖から望む宇樽部集落」 (宇樽部地区には、三浦泉八の住んでいた住宅の一部が残されています) |

||

4 休屋(やすみや) |

|

| 30日、休屋へ向って歩く。道太郎の子一雄(くにお)氏と従弟の小平四郎氏が新たに加わった。共に少年の学生。宇樽部から休屋まで、およそ1里(約4㎞)の道には老樹がしげる。桂の大木が多く、蛇麻(へびあさ)の花は黄色く、トリカブトの花は紫、日陰にこごみもある。思いがけなくも、休屋の鈴木尚信氏、中村秀吉氏、川村藤五郎三氏が、男女の生徒をつれて我等を道で迎えてくれた。歓迎の心遣いは、狭い路の草にもあらわれていて最近草を刈った跡が見えた。 休屋は、十和田諸部落の中心地で、十和田神社が在り、奇景もこのあたりに集まっている。神主で宿屋を営む織田與次郎氏の家に着いた。酒肴(しゅこう)で歓待され、織田氏に案内され休屋を散策する。 十和田湖畔の杉はここだけにあり、杉の並木は長く続き、日本武尊(やまとたける)を祀っている十和田神社に詣でた。険しい岩山を登ると、崖に南祖坊と八郎太郎との祠(ほこら)がある。9間(約16m)ほどの鉄の梯(はしご)を下りて御占所(現在は占い場)に着く、中湖(なかのうみ)、その先に御倉山(おぐらやま)を見る。船にいた学生4人は、みな五戸の人で我等を慕いここに来ていた。我等一行も船に乗って出発し、中湖西岸の断崖を見上げ、水中に孤立する蝋燭岩(ろうそくいわ)あたりで引き返した。 十和田祠前から別の路を歩くと、大黒岩、天の岩戸、金の神、山の神、火の神、風の神などの岩窟(がんくつ)を見て西湖(にしのうみ)の浜に出て、近くの恵比須島を見て帰途に就き、織田氏の家に休憩して、夕暮れ時宇樽部に帰った。 |

復元された杉並木 |

「蛇麻」(ハンゴンソウ) |

「風の神」

「風の神」 |

「十和田神社」右は桂月が見た明治41年の十和田神社 |

|

「占い場」(文中「御占所」 右は桂月が見た明治41年の占い場 |

|

5 巌上の酒宴(がんじょうのしゅえん) |

「夕陽の十和田湖と遊覧船」 十和田湖は海抜400m、最深327m、 面積61k㎡、周囲53km  「千丈幕」(現在、千丈幕には樹木が多く見られます)  「御室(おむろ)」  「剣岩(つるぎいわ)」  烏帽子岩(えぼしいわ)  「占い場」  「六方石(ろっぽうせき)」  乙女の像と兜島、鎧島  大黒島(左)と恵比寿島(右) |

| 十和田湖は、四方が山に囲まれ、銀山、鉛山が西にある。東で最も高い山は十和田山、南で最も高い山は前山、北で最も高い山は花部山(現在は御鼻部山)。大日本地図によると、湖面は海抜450メートル(現在は400mと確認されている)、御鼻部山は976メートル(現在は1,011mと確認されている)。湖は北が最も広く、岸の出入りもなく、ほとんど半円形。東西およそ3里(約12㎞)、南は3つの大きな湾となっていて、東湖(ひがしのうみ)中湖(なかのうみ)西湖(にしのうみ)。大きさは、ほぼ同じである。 宇樽部は東湖の南浜に在り。左に御倉(おぐら)半島の端にそびえる御倉山を臨み、右に十和田山を臨み、前に御鼻部山を臨む。そして、御鼻部山の右に2つの峰を臨むことができ、西を乗鞍岳、東を赤倉岳という。四方の山はすべて国有林、樹木が盛んに繁っていることは、他ではあまり見られない珍しい光景。そして、みな落葉樹である。晩秋になると紅葉が碧い湖を囲む。この湖の大きさは、同じく山湖である日光の中禅寺湖の3倍以上ある。道は湖をとりまくように通っていて、およそ10里(約40㎞)、沿岸の長さは、およそ15里(約60㎞)に達する。 31日朝、船に乗り宇樽部を出発。春汀ひとり宇樽部に留まる。持病の痔が起こり、出血が著しいのも顧みず、我等の為に山に登ったが、この日は一日静養することとなった。十和田の勝地を熟知している春汀であるが、旧知の三浦泉八氏との話も積っていることだろう。 御倉山の端を巡り中湖に入り、しだいに御倉半島の断崖を見上げる。ここは中湖の東岸、断崖が垂直に湖面に立ち、崖は高く、水深もあり、水は清い。両手でかかえるほどの石を、岸から崩して湖に落し覗き込んでこれを見ると、魚のように、ひらひらと沈み、鯛大となり、鰯大となり、金魚大となり、ついに見ることができなくなった。船夫(せんぷ)が言うには、十和田湖中でこの中湖が最も深く、かつて百尋(約150m)ほどの縄をおろしたが、水底に届くことができなかった。地理学者の説によると、十和田湖全体は陥落によって生じたが、この中湖は噴火口である。日暮崎を始めとして、崖の突出している所が多い。崎というよりも、むしろ岩という言葉が似合う。いずれもみな巨岩で、しかも、みな姫小松がはえている。 洞穴を見る、ここを御室(おむろ)という。なかは二つに分れていて、奥行は、いずれも数間(すうけん)。剣のような小さな石がそそり立つ岬を剣岩(つるぎいわ)といい、姫小松の林のある岬を千本松(せんぼんまつ)という。 赤根崎より先は、断崖が赤色を主として、いろいろな色がかかり、数キロも長く南に延びて一大長虹のようだ。私はこの中湖の東岸では、最も御倉山を好む。千丈の断崖が西北より起り、南をめぐって東に至り御倉山をとり囲み、長さは24、5町(約2、6~2、7㎞)もあるようだ。このような景色は見たことがない。 「何か名はあるか。」と聞くと 「ない。」と言う。 「千丈幕と名付けてはいかがか。」と言えば、みな 「よし。」と言う。 百間(ひゃっけん)幕なら他にも多くあるが、千丈幕は、御倉山の特徴で、十和田湖の一特色。この一大断崖のために人は陸地からこの山に登ることができない。 山全体に樹が繁り十和田湖畔で猿は、ただこの山だけに住むという。晩秋になり木の実が熟す頃は、猿の群れが月夜に叫ぶという。また、十和田神社にお詣りする人は、占い場に米を投(とう)じて祈祷するという。祭日には白気がこの山に上るといい伝えられる。ただ眺めているだけでも十和田湖畔は唯一の霊山である。 千本松に着いた時、日章旗を掲げた舟が来る。休屋の人たちが我等を歓迎の宴に招こうと来てくれたのである。中湖の南岸に名勝地はない。 西岸は、昨日舟で見物したが、東岸に比べると水は浅く、断崖も千丈幕に比べると引けをとる。すぐに最北端の岩に漕ぎつけて、皆でここに上る。ここで休屋の方々の好意による饗宴(きょうえん)がひらかれた。主人側は織田與次郎、中村春吉、鈴木尚信、川村松五郎、栗山政治の諸氏。主賓とうちとけて快く酔う。ここを中山崎といい、この半島全体を小中山(現在は中山半島)という。中湖と西湖とを隔てる小連峰である。宴が終わり中湖へと別れた。中湖はおよそ一方里(いちほうり)北は湖心に連なり、東、西、南の三方は断崖と青々と茂った樹に囲まれた別天地中の別天地である。 西湖に入り、東岸の近くへ舟を進める。急に、どぶんと水に入ったのは神主の織田氏で、良くない事を始めた。我等も、これに習わなくてはならないだろうと、続いて水に入る。三浦道太郎氏も泳ぐ。その他、数人同じく泳ぐ。この西湖の東岸は、中湖の東の岸のようには深くない。崎には、六方石が並ぶところもある。 島が多く、ぐみ島、蓬莱島、種が島、鎧島(よろいじま)、兜島(かぶとじま)、恵比須島などがある。大あり、小あり、高い、低いなどみな岩。そして、どれも姫小松が生えている。松島には、樹があるがこの樹はない。牡鹿(おじか)半島には岩があるがこの岩はない。十和田湖は、天下の風光を思いのままにしている。 舟からおりて、数十メートルの岩上にある自籠神社(じごもりじんじゃ)に向かう。三たび鉄の梯(はしご)を登り、ようやくたどり着いた。天に昇るような思いだった。妙義山の大岩、朝日岳にも、この景観はない。そして、ここには湖もある。 夕暮れ時、織田氏の家に到着した。江渡省三、鳥谷部良太、小平四郎、三浦一雄の4氏は、宇樽部を目指して歩いて帰る。三浦道太郎氏、松原寅次郎氏、百穂と私は、織田氏の好意のままに、織田氏の家に泊まる。夜になり、また宴が開かれた。宴が酣(たけなわ)になると歌声が戸外でおきる。見れば、数十人が、まるくなって歌い踊る。これは、村民一同が盆踊りをして、我等の旅に興を添えてくれた。 ※姫小松・・針状の葉が5本ずつ束生する。  桂月が見た自籠神社がある「自籠岩」 |

|

「 御倉半島と中山半島(手前) 」 (発荷峠からの眺望) 岩肌の見える男性的な御倉半島の断崖は、明治41年8月31日桂月が「千丈幕」と名付けました ~十和田湖、奥入瀬渓流の写真は、遊々日記より~ |

|

6 畳石(たたみいし) |

|

| 明けて、9月1日。三浦氏一族の2人の少年が、宇樽部より来る。織田氏宅を辞して、共に舟に乗り、追手(現在は生出)という所に着き、和井内貞行氏の孵化場を見る。今は孵化の時期でないので、アルコール漬の標本を見る。卵から魚の形に成るまでの順序がくわしく表示されていた。和井内氏は、カパチェポという北海道の鱒をとりよせて、ここで養殖して数年。この湖の水は、このカパチェポに適すと見えて成長が速く、元のよりも大きく、和井内鱒の名前が付けられている。本土でこの鱒がいるのは、唯々ここだけ。その功労により、緑綬褒章(りょくじゅほうしょう)を賜っている。私がこの山上(さんじょう)に来てから、日々新鮮な鱒に舌鼓をうった。深謝、和井内氏の賜物である。 舟を湖の中心に出すが、浪が荒い。御倉山と御鼻部山の中央と思われる所に、ニ大岩がわずかに頭を露(あら)わして並ぶ。その間、およそ20間(約36m)、下に、その底を見ることはできない。これを御門石(ごもんいし)という。更に湖の東岸に舟を進めると、畳石を見る。東西10間(約18m)、南北10間(約180m)ばかりの大盤石で、水面からわずかに5、6寸(約16~17㎝)ほど高くて平ら。続いて南にも、北にも、100間(約180m)ほどは、水に没することも5、6寸(約16~17㎝)で平ら。この岩の上に数百千人を載せることもできる。まことに珍しい大盤石である。後に聞けば、この付近に、碁盤石(ごばんいし)というものが水面の下にあり、碁盤形で下の四隅に足さえあるという。自然が作り出す珍しいものをもてあそぶのもまた甚(はなはだ)しい。 夕暮れ時、三浦氏の家に帰ると、江渡氏と春汀兄弟はいなかった。この朝、三本木方面をさして山を下り、蔦温泉で我等を待つという。 |

「畳石のしぶき氷」(冬季) (十和田湖の水位が下がると岩盤が現れます)  「姫鱒(ひめます)」 (文中「和井内鱒」) |

7 花部山(御鼻部山) |

||

| 9月2日、我等は、山をおりて蔦温泉で春汀等と会う予定だったが、私はある思いに至った。 「我等は、ほとんど残す所なく横に十和田湖を見つくしたが、縦方向から十和田湖を見ていない。これは、まだ十和田湖をすべて見たと言うことができない。」と言えば、百穂も賛成し、三浦氏も賛成した。 ならば、御倉山にしようか、十和田山にしようか、御鼻部山にしようか、いろいろ考えた末に御鼻部山に決めた。 松原寅次郎、小平四郎の2氏は五戸へ帰った。三浦道太郎氏父子、百穂、及び私の4人は舟に乗り湖の東北隅の青橅(あおぶな)という所に上陸した。ここには牧場があり、多くの羊が湖畔に眠っていた。番小屋(ばんごや)で湯をわかし、昼食をとり出発した。 舟夫二人、その一人が道案内をした。およそ30町(3㎞)、湖の岸を離れて山に登る。放し飼いの牛が往来する所は、自然に路ができていて歩き易かったが、山骨がそそり立つ所をよじ登ると牛も行くことができないような所で路がなく、山全体に老樹が茂っている。その7、8割は、山毛欅(ぶな)、登るに従って地竹(じたけ)が密生する。ここで小雨に降られた。木の葉にたまった水が風をうけて大きな水滴となって落ちた。地竹や雑木を押し分けて進むと、なお一層木の葉にたまった雨が落ちて、水の中を歩くようだった。 ようやく頂上と思われる所に着いたが、濃霧の為に少しも眺望はない。蚋(ぶよ)が顔や手にたかる。全身が濡れて冷気が骨にまで達した。あまり雨にぬれていない枯竹(こちく)を集めて火をつけると濡れている枯木(こぼく)、枯竹も燃えた。4人で火を囲み暖を取ると蚋も去る。導者は火にもあたらず、あちこち歩きまわり地竹を4本切り持ってくる。 「杖にしてはどうか。」と言う。 根元の直径は7寸(約20㎝)ほどもある。思うに、まるで数百年の歳月を経たようなものだ。1時間も火にあたるが、日が暮れないうちに出発しようとすると道案内の舟夫がいない。帰りは簡単だろうと思ったが、方角を失い竹やぶの中で迷ってしまった。ただ幸いに青森、秋田二県の堺として、10間(約18m)ぐらい毎に小さな木の標(しるべ)があった。ようやく1つの標(しるし)を見つけ出しては次の標の方角を考えて進み、次の標を見つけ、また次の標の方角を考え登った時の記憶をたどって、ようやく牛の路がある所に来た。道案内の舟夫は、我等をしばらく待っていた。自分が熟知しているので、我等が迷うとは思いもかけないことだった。寒山(かんざん)が「智者、君は我を抛(なげう)ち 愚者、我は君を抛(なげう)つ(知恵のある君は私をないがしろにし、愚者である私は君をないがしろにする)」と悲しんだのは、このことだ。 この日は濃霧の為に、眺望が得られなかったが、十和田湖を見下ろす所を御鼻部山と決めたことは間違いでなかったと確信した。 ※十和田山・・標高1053m 番小屋・・番人のいる小屋 地竹・・ネマガリダケなどの細竹 星霜・・歳月 |

「湖からの御鼻部山(おはなべやま)」 (現在は標高1011mと表記) ~当時の地図表記は「花部山」でした~  「御鼻部山展望台」(標高1011m) ~湖面が静かな時は御門石が見ることができます~  「御鼻部山展望台からの十和田湖」 |

|

|

||

8 奥入瀬の渓流(おいらせのけいりゅう) |

「銚子大滝」(根の口の滝) (現在は幅17~18m、高さ7m)  「奥入瀬渓流」 ~日本の音風景100選に選ばれています~  サルオガセ  「雲井の滝」  「白糸の滝」 |

| 私は、三浦氏父子に優待されて宇樽部の三浦泉八宅に4泊、休屋一村の好意をうけて休屋に1泊、あわせて5泊の滞在をして、魅力に富んだ十和田湖を去ったのは9月3日。道太郎氏父子、百穂、そして私の4人、一人の男が荷物を持って同行した。途中で、小笠原圓吉、太田吉司の二人が蔦温泉より迎えに来たのに逢う。昨日も迎えに宇樽部まで来て空(むな)しく帰ったとのことだった。 湖水が川となり流れ出るところを根の口(現在は子の口)、この流れを奥入瀬川という。橋がかかり、長さ13~14間(24~25m)ほどある。水は緩(ゆる)く流れ、水中の魚も見ることができる。右の岸を下ると路も緩(ゆる)やかである。 13町(約1.5㎞)ほどして、根の口の滝(現在は銚子大滝)に着く。奥入瀬川の断崖に一落(いちらく)する。高さ3丈(約9m)ルほど、幅10丈(約30m)ほど。三里四方の十和田湖の水が集まり流れ落ちているので、水量は多い。幅が広いことだけなら、他にもその類は少なくない。ナイヤガラの写真と比べると物足りなさを感じる。しかし、この渓流は、他にも見難い風致(ふうち)がある。湖口より蔦川を入れるまで、およそ3里(約12キロ)で島が多く、みな木が立っている。岩が水中にも多くあり、これにもみな木がある。これが奥入瀬渓流の特色である。 渓流は、勾配が急で水の増減が激しく、川中の岩に木がないことが多いものであるが、奥入瀬は、ほとんど勾配がないくらい流れが緩やかで、十和田の山全体に木が繁っている為に洪水がなく老樹が天を蔽(おお)っている。しかし、時に激しい流れもあり単調はではない。山毛欅(ぶな)、桂、楢(なら)、栃などの大木が繁り、サルオガセもかかっている。見上げても空は見えない。下には、こごみが茂り紫陽花(あじさい)や蛇麻(へびあさ)の花も咲いている。いかなる炎天でも、ここを上り下りする者は夏を知らない。 左右は断崖(だんがい)で滝がかかる。白布の滝を最も美観とする。白糸の滝、姉妹の滝、雲井の滝、九段の滝など名はあるが、いまだ名前のつかない滝が多い。高さは、いずれも10丈(約30m)ほどもある。木が繁っているために落口(おちくち)が見えないものや、下部が見えないものもあり、益々おくゆかしく感じられる。十和田湖に来て、この渓流を見ないものは十和田湖を見たと言うべきではない。 川の畔(ほとり)に大きな石が自然に屋となり十数人入ることができる所がある。太田氏が 「ここは鬼神のお松が潜(ひそ)んでいた処である。」言う。 奥入瀬川も、焼山で蔦川と合流してからは普通の川となる。ここには猿橋(さるばし)という危橋(ききょう)がある。斜(ななめ)に生えた大木の木の半(なかば)くらいより丸太を向う岸に掛けて渡している。その木によじ登って丸太を渡るのである。一種奇妙なる橋であるが、手のつかまる木、銅線もあり、それほど危険なことはない。 蔦川の左岸を上ること半里(約2㎞)ほどで通天橋(つうてんばし)があり、渡って又半里ほど行くと蔦温泉。着いたのは、午後8時だった。 春汀たちは、すでに居なかった。江渡省三がひとり居て私を待っていた。法奥澤村(ほうおくざわむら)の村長、小笠原耕一氏もわざわざ来て私を待ち、酒肴(しゅこう)を用意して歓迎してくれた。この温泉の泉質は塩類泉、小笠原耕一氏と小笠原圓吉氏が経営している。最近、建物を増築し路を造って三本木からの人力車が通るようにした。 ※根の口・・現在は「子ノ口」 法奥澤村・・現在は十和田市  「石ケ戸」(文中「鬼人のお松の潜みし処」) |

9 松見の瀑(松見の滝) |

日本の名瀑百選「松見の滝」 (文中「松見の瀑」)  「ばおり」(雨よけ、日よけに使います) (十和田湖民俗資料館 蔵)  「みの」(背中につけます)  「はばき」(膝下からクルブシ辺りまでを被います) |

| 太田吉司氏は他と比較にならないほど体格強壮で、そのうえに健脚である。このあたりの山々は、歩き尽くしている。数日の食糧を持ち一人で山に行くことも多く『山の神』といわれる。 「一日に何里歩けるか。」と聞くと、 「5里(約20㎞)くらい。」と言う。 いかに 『山の神』 とはいえ、路のない険しい山を5里も歩くことは、平地を15里(約60㎞)歩くよりも困難である。太田氏が言うには 「このあたりは滝が多い。見ごたえのある滝は20を下(くだ)らないが、そのなかでも松見の滝が最も大きい。行って見よう。案内する。」と言う。ここも十和田の区域である、是非見たいと案内をお願いした。 蔦温泉に1泊、明けると雨。太田氏が言う。 「松見の滝へ行く路はない。渓流を歩いて渉るのは40回、増水したら行くことができない。この雨は危険である。明日に延ばした方が良い。」と、 「それならば、仕方ない、郷に入(い)りては郷に従え、山に入りては唯『山の神』の命令に従うべき」と、それに従う。 春汀が待ちわびているだろうとは思ったが、この旅は十和田の風光を探ることを主としていることは、春汀も承知のうえなのだと考え春汀をさらに待たせることにした。 午前10時になると『山の神』がまた来て 「この模様ならば行くことができる。雨の中を歩く元気はあるか。」と言う。 「大いに有り。」と言い立ち上がった。 百穂が恵与(けいよ)の真綿を背中に入れ、借りた綿入れを着た。頭には、ばおりを被(かぶ)り、脚には、はばきをつけ、蓑(みの)を着る。太田氏が先にたち、一人の男が後から私を護衛して行く。 路なき山を幾度か上下して、黄瀬川(おうせがわ)の渓流に出るまで一時間半かかった。ここからは太田氏の言うように、40回黄瀬川を徒渉(としょう)する。左岸に滝が多い。その中の、鍋倉の滝は、はじめ2丈(約6m)ほどばかり奔流(ほんりゅう)すると噴水のように斜(ななめ)に飛び上り、3丈(約9m)ばかりで巌の壁に当り、5~6丈(約15~16m)ほどの崖を激しく注ぎ下る。素人受けする珍しい滝である。 小石の洲があり、水が左右に流れる。ここを御所河原(ごしょがわら)という。名前が面白いと、休憩して、酒を少しと食事。一瓶の酒が余る。滝壺まで持って行こうと言うと、 「いやいや、滝を見るに酒はいらない。」などと言う。 自分は今まで酒を飲みながら滝の景色を楽しむことが風流だと思っていたが、自分の滝の楽しみ方はまだ風流のみち半ば、荷物は全部ここに置いて、また登る。 松見の滝は、黄瀬の滝ともいう。山は岩肌を露(あら)わし、上は裂けて鋏(はさみ)のようだ。その合する所から一川(いっせん)の水が総束(そうそく)されて直下している。およそ20丈(約60m)、下はまた5~6丈(約15m)ほどの岩を蔽(おお)って流れ落ちる。その上方の、二つに裂けた岩の山には、姫小松が見える。後ろを見れば、巨岩が天を衝(つ)いて、その頂にも姫小松が生えていた。このあたりの山々に松はない。ただここだけにあるので松見の滝というのだと聞く。岩質はと問えば、玄武岩という。岩に松、そして、30丈(約90m)の滝というだけでも、山水に親しむ者は飛び立つ思いがする。 午後7時15分、温泉宿に帰る。昼食に30分、滝壺に10分休憩して、正味8時間半は、少しも休憩することなく歩き通しに歩いたが、歩いた距離は、わずか往復2里(約8㎞)くらいだった。 ※恵与・・人から与えられることを敬っていう 徒渉・・川などを歩いて渡ること 奔流・・勢いの激しい流れ 総束・・すべてをまとめる |

10 三本木(さんぼんぎ) |

|

| 9月5日、朝早く起きて12町(約1.3㎞)離れた湯沼(現在は蔦沼)に行く。くりぬき舟、棹(さお)もあったので、棹をかりた。水は澄み、底は粘土らしく、棹をさしても濁らない。鯉や金魚が泳ぐのを見る。沼は四方が林の山に囲まれそこに潜む鳥が鳴いている。沼の広さは7町(7ha)。霊泉に加え、このように神々しい所である。ただ、不便な所にある為に世に知る人が少ない。 三本木へと出発した。小笠原耕一氏の父幸七氏、叔父善吉氏が門で見送る。子どもの新吾氏は東北学院の学生であるが、私等に同行した。『山の神』も同行した。一人の男が一行の荷物を背負った。私は春汀との約束に背(そむ)いて3日も待たせた。今日は逢って謝らなければならない。 思いがけず法奥澤村(ほうおくざわむら)の有志が我等を道で待ちうけ一亭に招いて酒をすすめた。村長の小笠原耕一氏を始めとし、鈴木敏夫、中山留吾郎、相澤寧(やすし)、小笠原松次郎、太田寛蔵、奥山東一、角田延一、目時寛三、鈴木友記、東長五郎の諸氏が、ずらりと並んだ。話を承ろうと高学年の生徒を休ませて引きつれて来ていた。 「これを承諾してくれ。」という。 話す種はないが、いやとも言えずにいる間に、生徒十数人が来て並んだ。私はおおいにまごついたが何かを話した。相澤寧氏は医者で俳句を作り暁村(ぎょうそん)と号し、日本派の俳人だ。珍しいことに私を迎える句をいただく。今までは到る所でただ乞(こ)われるだけだった。受けたことは、これが初めてだった。 ここで、春汀の書に接して、はじめて長谷川天渓(てんけい)の子どもの病死を知った。『山の神』も一緒に迎えの馬車に乗り三本木に着いた。安野旅館に宿泊する。6日ぶりで春汀と逢う。 この夜、一心亭で催した三本木有志者の歓迎会にいく。堺三木人、川崎新兵衛、岩館精素、大島市太郎の4氏が発起人、畜産学校(現在は、青森県立三本木農業恵拓高校)の校長高尾角次郎氏、その教員の佐藤、木場、板持、佐藤、久嶽(ひさたけ)諸氏、開墾会社社長の杉山克己氏、その社員の一戸義昴氏、その他、土屋廣氏、波岡喜代松氏等、これに我等の一行、三浦道太郎氏、江渡省三氏、『山の神』も加わり、20人ほどが集まった。岩館氏が歓迎の詞(ことば)をのべ、私はこれに答え、大いに飲む。女中のほかに2、3人の芸奴もいた。久嶽氏は同郷の人で、第一高等中学校時代の学友で約20年ぶりに逢った。 ※暁村・・1880年(明治30)~1968年(昭和43)享年88 岩手県室根村(現在は一関市)で生まれ、本名寧(やすし) 澤田村、岩手県浄法寺、郷里、法奥澤村の医者 東北各地に医療、俳句の行跡を残した。 |

「蔦 沼」 (1町は約100m。現在の遊歩道は、蔦温泉旅館から蔦沼まで約500mです) ~当時は「湯沼」といわれていました~  「十和田市現代美術館」 (青森県十和田市、当時は「三本木村」)  「アート広場」 (青森県十和田市) |

~明治41年9月6日 三本木(現 十和田市)を出発する朝、宿泊していた安野旅館の庭で写した一枚~ |

|

| 後列左から、太田吉司(30歳)、桂月(39歳)、鳥谷部春汀(43歳)、江渡省三(41歳) 前列左から、平福百穂(31歳)、三浦道太郎(39歳) 中央の少年は、道太郎の長男で後の農林大臣 三浦一雄( くにお、13歳) |

|

11 太素塚(たいそづか) |

「太素塚」(青森県十和田市)  「新渡戸傳(右)と十次郎の像」  「新渡戸稲造の像」(太素塚敷地内) (文中「新渡戸博士」) |

| 三本木は、今はかなりの都会になったが、4、50年前までは、家がなかった。安政年間、南部藩士、新渡戸傳(にとべつとう)氏が開拓したことによる。偉人というべきである。傅の長男十次郎氏も政治家の器で、父を助けてその事業を大成させた。今の新渡戸博士は、その十次郎の子である。我等を歓迎した堺三木人(さかいみきと)氏は、傳氏の末の子で容貌態度は西園寺候(さいおんじこう)に似て長者の風がある。新渡戸博士が英文の日本武士道を著わして日本武士の為に気を吐いたのも思えば家庭の素因が深い。 9月6日朝早く畜産学校々長高尾角次郎氏に案内されて、その学校に行き、精(くわ)しく説明をうけた。畜産事務所において開催された青年会に行き、春汀と私が演説した。堺氏、高尾氏、岩館氏、川島氏など、青年以外の人も多く集まった。 畜産事務所の側に太素塚がある。これは偉人新渡戸傳氏が葬られている所である。仏などを祭るために作られた小さなくぼみがあり十次郎氏の霊を祀る。墓の後は芝生がひろく、眺望がひらけていた。ここを瀬戸山という。南は名久井岳を臨み、北は恐山一群の山を臨む。東は海に連なり、尽きるところを知らない。西は八甲田山から十和田湖につづく一帯の連山で、この日は、雲にかくれていた。近くには三本木野、世に名だたる牧場で馬は肥えて嘶(いなな)きが遠くからの風にのって聞えてくる。奥州の風景は雄にして大なるかな。 春汀は、私が3日待たせたことやその他いろいろの事情があり、八戸有志者の歓迎会に行くことができなくなり、私と百穂がいく。春汀は行かず、天渓は旅にでることができず、文人では私一人が行く。八戸人士の失望は、どれくらいのものであろうか。春汀と別れる。この日は、迎えられ、案内され、また送られた。三浦、江渡、太田の三氏とも別れる。私は謹んで諸氏の好意に感謝する。 乗合馬車に乗り三本木を去る。大島氏は途中まで送る。岩館氏には古間木駅(ふるまぎえき)(現在は三沢駅)まで送られ小さな店でお酒を少し呑んで別れる。川崎新兵衛氏は、なほ我等二人を送って、同じく汽車に乗る。 ※西園寺候・・明治大学を創立 龕・・仏像を納めるため、岩壁を掘りくぼめたところ |

12 物見岩(ものみいわ) |

「本八戸駅」(当時の駅名は八戸駅) (八戸駅から岩手県久慈駅間の八戸線にあります。また駅舎の上が線路です)  「陸奥湊駅」(青森県八戸市) (八戸線にあります。湊駅前には魚市場が並んでいます)  「イサバのカッチャ」像(陸奥湊駅前)  「物見岩(ものみいわ)」(青森県八戸市)  「物見岩から見た八戸工業地域」 (周囲の樹が伸びて当時の眺望はかないません)  「蕪島(かぶしま)」(青森県八戸市) (ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定、2013年三陸復興国立公園に指定されました) |

| 八戸は、南部支藩(なんぶしはん)のあった所、人口2万、盛岡以北、陸奥(むつ)東部唯一の大都会。陸には汽車がはしり、海には鮫港をひかえる。新聞は2つ『はちのへ』と『奥南新報』。町で目につくのは、三日町、六日町。廿日町(はつかまち)など、日数をあてた町が多いこと。 尻内駅(現在は八戸駅)に降りると、浦山太郎兵衛氏が迎えた。はちのへ新聞の主筆女鹿左織(めがさおり)氏、取締役の大島勝三氏、奥南新報社長の関野重三郎氏、印刷会社社長の浦山十五郎氏、本屋の伊藤富三郎氏なども来て迎えた。八戸駅(現在は本八戸駅)を過ぎて、湊駅に降り、更に乗合馬車に乗る。三本木よりの我等3人のほかに、浦山氏、大島氏も乗る。大島氏は、前日、わざわざ三本木まで我等を迎えに来て空(むな)しく帰ったという。 鮫港の人家が尽きる所で馬車を下り、物見岩(ものみいわ)を目指して歩く。洋服姿の一人の紳士、双眼鏡を肩にかけて来る。北村益(きたむら ます)といい、八戸の町長、はちのへ新聞の社長、その他30あまりの長をかねた八戸第一流の富豪だ。 鮫港は、蕪島(かぶしま)を前に控えて風致がある。物見岩の眺望は、実に雄大を極める。草ばかりの広く長い岡が海に突出しているのも、また珍しい。東は太平洋に接し、南に種市山(現在は階上岳)、名久井岳、西に十和田一帯の山、北に恐山一群の山、みな我等にせまってくるようだ。ここは一目20万石の眺め、奥州の東の野(や)を一度に見ることができる。日は西に沈み、夕暮れの雲は紅色に染まり十ニ夜の月は空にある。思いがけずに見た物見岩の大観であるが、その眺望に驚いた。 鮫港第一の旅館石田旅館で休憩した後、また馬車に乗り小中野の万葉亭に行く。北村益、橋本八右衛門、女鹿佐織、内田與兵衛、大久保徳治郎、石橋源三郎、安並正晴、米田宇兵衛、南部興寧、福士協助、伊東嘉平、大久保忠一、夏堀源一郎、戸田利三郎、大蘆(おおあし)梧楼、関野重三郎、福田男児、永井正三郎、浦山十五郎、伊藤富三郎、大島勝三、前山利貞諸氏之に例の浦山老人も加わり、三本木の川崎氏も加わり、盛宴(せいえん)が開かれた。女鹿氏が開会のことばをのべ私はこれに挨拶した。芸奴が17、8人現れた。ここ数日、山中の獣を友とした身に、これはまた急激な変化である。安並氏はこの地の中学教員であるが、私と郷里が同じ。三千里外で始めて逢う。何となくなつかしく我等を迎え漢詩を一篇を贈ってくれた。南部氏は旧八戸候の一族で俳句をつくる人で、私にも一句贈ってくれた。大蘆氏は偶然汽車の中で逢い、盛岡より知り合いとなった人。木材商で今は八戸唯一の煙突を有するが、根は政治家で文筆の才もあると聞く。私に向って、 大町に待ちし甲斐ある今宵かな 桂の月に雲もかからで 楼外の名月を見る間もなく酒盃(しゅはい)のやりとりに忙殺される。浦山老人自作の『夕ぐれに』の替歌を聞かせたいといい、芸奴に歌わせた。松前追分も聞く。南部特有の踊りもいろいろ見る。その中で面白く感じたのは金山踊り。数人の芸奴がまるくなり頬被りをして、たすきを掛け、紅い裙(すそ)を出し、ざるをさげて静かに踊りながらめぐる。むかし鉱山を発見した時、始めて作り南部候が御覧になったと聞く。 宴を辞して馬車に乗ったのは12時頃、八戸の町に入り、江渡旅館に案内された。第二次会が終り大島氏が去る。第三次会は更に帳場で開かれた。浦山老人、川崎氏もいた。女将は、まだ若く気が利いて賢い。愛嬌のある眼差しは人を悩殺する。みずみずしく滴(したた)るばかりの廂髪(ひさしがみ)と、浦山老人の白髪と白い髭(ひげ)とを燈火(とうか)が照らす。戯れに即興の狂歌をつくる。 八戸に過ぎたるものが二つあり 江渡の女将と浦山太郎兵衛 浦山氏は奥州では稀有(けう)な活動家で、気力は指の先までも迸(ほとばし)る。広く富源(ふげん)をさぐり、さまざまな事業を興し、失敗しても屈せず、財産を失ってもものともせず、老いて気益々壮(さかん)也。ただ八戸の名物というだけではない。 ※階上岳・・種市岳と臥牛山からなる、標高739m 富源・・財を生み出すもの |

13 蛇脱穴(現在は蛇抜穴じゃぬけあな) |

|

| 都から旅を共にしていた百穂と別れ、三本木の川崎氏とも別れ、私ひとり大久保徳次郎氏とともに馬車に乗り、大久保氏所有の大理石の山に行く。その子徳五郎氏も同じく行く。中学一年生で、身体は小さく可憐なる少年。父は剛骨で意志や信念が強くゆるがない風であるが、子は神経が少し敏(びん)に過(す)ぎる。対照的で面白い。車を通せない所まで行き、徒歩でその山に行く。大理石を掘りだす様子を見て、番小屋に入り、酒肴(しゅこう)でもてなされる。昨日は華やかなところで、今日は山奥の掘立小屋、場所が変われば酒の味も変わり面白く感じる。大久保氏は、長谷川英治、野呂(のろ)彦太郎、福井助吾郎の三氏と共に、ここで大理石の採取を始め、まだ日が浅い。福井助吾郎氏がいて、その説明によると、ここの大理石のように大きな材を得るのは、稀なことという。一年間に百万切を採取しているが、百年以上も継続できるという。 小屋を出て蛇抜穴(じゃぬけあな)にいく。渓流が石灰岩の大岩を貫いて流れ、長さは10間(約18m)水の深さは腰にまで達する。洞中(どうちゅう)を流れているが一風変わっていて面白い。更に閉伊穴(へいいあな)に行く。立って進むことはできるが、幅は狭く急に下(くだ)る。10間(約18m)ばかり行き引返す。穴に入ると知っていれば火を用意して来るべきだった。 馬車に迎えられて八戸の大久保氏の家に着く、大いに歓待された。浦山老人も来る。泥酔して旅館に帰ったのは、すでに12時を過ぎていた。 |

「八戸キャニオン」(青森県八戸市) (ここに蛇抜穴がありました) ~当時の蛇脱穴、閉伊穴は、鉱山の採掘作業の進行によって失われました。2012年の海抜はマイナス170mです~ |

14 十和田湖畔の十五夜 |

重要文化財 「長勝寺三門」  重要文化財「銅 鐘」(青森県弘前市長勝寺) (文中「北条時頼の造らせたる鐘」)  「唐糸御前像」(青森県藤崎町) (文中「時頼の妾」)  「鉄のわらじ」(十和田神社) (南祖坊の伝説に因んで奉納されています)  「銚子の滝」(秋田県鹿角市) (文中「銚子瀑」。明治30年に運転を開始した銚子発電所がすぐ近くにあります) |

| 私は、八戸に2泊して今日出発する。大島氏、大蘆(おおあし)氏、女鹿(めが)氏などが来て別れの言葉をのべる。本八戸駅で、大久保徳次郎氏に別れ、八戸駅では、浦山氏にも別れて、いよいよ一人旅の身となった。私は、はじめに東より十和田に上り、更に西より上ろうとしている。八戸駅で汽車に乗り換えて、青森を過ぎ、弘前に至り、岩木山を仰ぐ。この弘前の長勝寺に、北条時頼の造らせた鐘があると聞く。時頼の妾(しょう)が、時頼を辞(じ)して去りこの地で病んで死すという。時頼がここに来て、そのことを聞き供養の為に鐘を造らせたということを鐘に刻しているという。人生に涙あり、鏡裡の花、水中(すいちゅう)の月、はかない虚(うつ)ろな事よ。来るものは拒まず、去るものは追わず。追わなくても忘れることができず、忘れないからとて未練があるのではない。時頼もまた涙の人である。この夜、碇ヶ関に宿泊する。 明ければ9月9日、旧暦の8月15日。再び十和田湖畔に着き、ひとり静かに中秋の月を見て楽しもうと心勇む。午前8時に出発し小坂銅山を通り鉛山を越えて午後7時に銀山の宿屋に到着する。この道は12里(約48㎞)ほどという。しかし、実際は10里(約40㎞)ほどのものだろう。ここに唯一の宿屋があり湖水に臨んでいる。孵化(ふか)を経営する和井内氏が兼業している所である。この夜は曇り、期待した月は見ることができなかった。 9月10日、銀山を出発し、鉛山を通り発荷(はっか)に着く。この路は2里(約8㎞)ほどという。五戸からの道も、三本木からの道も、小坂からの道も、毛馬内(けまない)からの道も、馬は通らない。湖を一周する道も馬は通らないが、ただ鉛山(なまりやま)より発荷(はっか)まで1里(約4㎞)ほどの道だけは、馬が通る。道がなくなり、浜の砂を踏んで歩く所があり、危険な所もあり、用心を要する悪路だ。 発荷(現在の和井内孵化場附近)にもただ一軒の宿屋があり、これも湖に臨む。ここで休息し鱒を焼いてもらい一瓶の酒を傾けつくして、私はついに十和田湖に別れた。 十和田湖に一つ神話あり。八郎太郎というものが、龍と化して住む。南祖坊(なんそのぼう)は霊夢(れいむ)のままに、ここに来る。八郎の龍は怒り戦う。南祖坊は法力をもってこれに対し、八郎はついに力に屈して、十和田湖を去り八郎潟をつくる。南祖坊長くここに鎮座する。十和田湖畔に、南祖坊の祠(ほこら)があるのは、このことである。奥羽は古来、常に圧せられてきた。奥羽の人士(じんし)は、常に八郎太郎のようなものだが気運は持っている。今後、南祖坊のような人を得るかは、諸侯の努力如何(いかん)によって決まる。 発荷(現在の和井内孵化場付近)より山をひとつ越えて銚子の滝をみる。水が少ないのは、水力電気に利用されているため旧観(きゅうかん)は、ただ写真にのみ残り平凡な滝となり果てたことは大いに残念である。 この夜、毛馬内(けまない)に宿泊し翌11日、大館より汽車に乗り秋田、山形、米澤、福島、二本松、白河、宇都宮を通り、私は東京へ帰った。 ※南祖坊・・読み方は「なんそぼう」または「なんそのぼう」

「五色岩(ごしきいわ)」(十和田湖) ~「この岩の赤い色は、南祖坊と八太郎(文中では「八郎太郎」)が闘った時の血で染まった…」というほのぼの伝説があります~ |

15 十和田湖の特色 |

|

| 東京を出発して18日、東より西にかけて奥羽を一周した。川は阿武隈川を渡り、北上川と最上川は、その上流を見る。山は南部富士といわれる岩手山、津軽富士といわれる岩木山、鳥海山と月山は、いずれも奥羽第一流の名山である。その中で鳥海山は群を抜いて高く奥羽の山の王である。 しかし、私が主としたのは十和田湖の勝景を探ることだった。ここに十和田湖の勝景の大要をあげると、 『山湖』として最も偉大なること、一也。 奥入瀬の渓流の幽静(ゆうせい)天下無比なること、ニ也。 湖の周囲の山に樹がしげる様は他に比べようがないこと、三也。 紅葉の美、四也。 中湖(なかのうみ)の断崖高く水が深いことは他に比べようがないこと、五也。 島々はみな岩で、松が生えていること、六也。 奥入瀬の本流支流で最も高いのは松見の滝、広いのは銚子大滝を始めとし見るべき滝が多いこと、滝が多いといわれる日光、塩原などと比較にならないこと、七也。 その他、自籠神社(じごもりじんじゃ)の危巌、御倉山の千丈幕、御門石(みかどいし)、畳石(たたみいし)、碁盤石など雅で味わいがあり、十和田湖は風光の衆美を一つに集めた天下有数の勝地である。 私は、十和田湖への4通りの道を通った。小坂よりの道と毛馬内よりの道を取ると、湖の一部を俯観(ふかん)することができる。十和田湖から奥入瀬渓流を取り除くと、十和田湖の景勝はその半分を失う。そして、三本木より奥入瀬渓流を通る道が最も平坦である。私は世の山川を愛する人たちに言いたい。必ず往(い)って十和田湖を見よ。往きか帰りかには必ず奥入瀬渓流を過ぎよ。同じ道を往復することを好まない人は小坂か毛馬内かは、どちらを選ぶとしても大きな差はない。大館より小坂銅山まで軽便電車(けいべんでんしゃ)が近いうち通ると聞く。小坂より湖畔までは、およそ4里(約16㎞)ほど。今後、この利器(りき)によって小坂より鉛山に来るようになり、ただ休屋付近を見て奥入瀬の景勝を閑却(かんきゃく)する人も多くなるだろう。残念なことである。 この度の遊行(ゆうこう)の詳しいことは、別に稿(こう)を起こし百穂(ひゃくすい)の書を添えて一冊としたい。ここには、ただ大要(たいよう)を略記する。 振り返ってみて、私は、私を十和田湖に導いてくれた春汀に感謝し、あわせて私にいろいろな好意を寄せてくれた三戸郡、上北郡の諸人士に感謝したい。 ※勝・・優れた景色 幽静・・奥深くもの静かなこと 御門石・・「みかどいし」の読み方が一般的です 俯観・・高い所から見下ろす 閑却・・なおざりにすること この度の~略記する・・「十和田湖」には記述がありません |

「秋の十和田湖」  「新緑の奥入瀬渓流」  「冬の奥入瀬渓流」 |

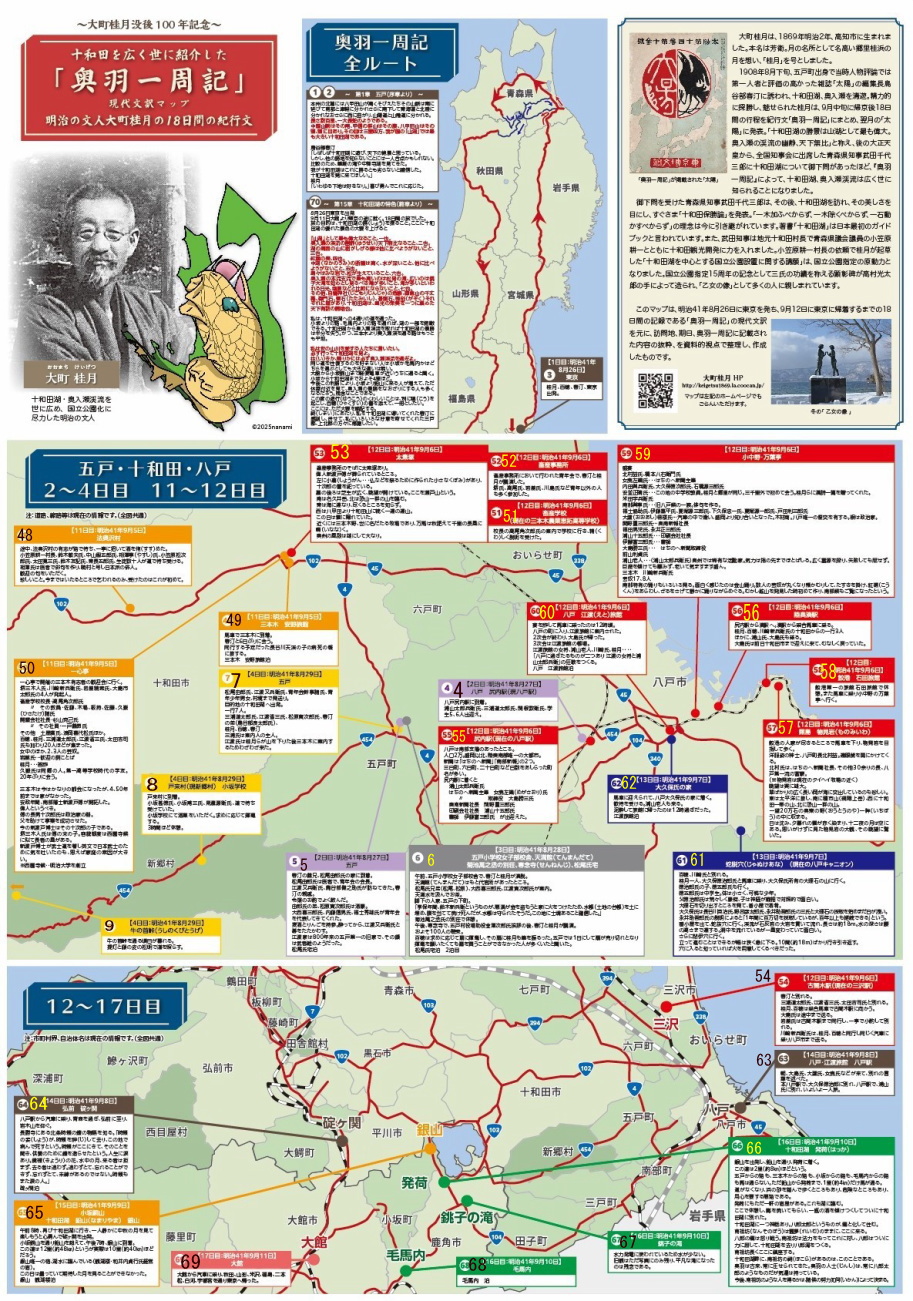

| 6 紀行文「奥羽一周記」マップ |

|

| 紀行文「奥羽一周記」をマップでご覧ください。文章は現代文です。 1、2、3・・・は、桂月の訪問順・「奥羽一周記」記述順です 文章をご覧になりたいところにカーソルをあててクリックしてください。 |

|

| 詳しく見るにはこちらから 「奥羽一周記全ルート・太陽・五戸・十和田・八戸」 「十和田湖・奥入瀬渓流・蔦」 |

|

|

|

|

|