| 目 次 | 1 | 大町桂月先生終焉の地 |

| 2 | 大正14年10月11日 東京朝日新聞 | |

| 3 | 「桂月先生終焉記」 ~田中 貢太郎~ | |

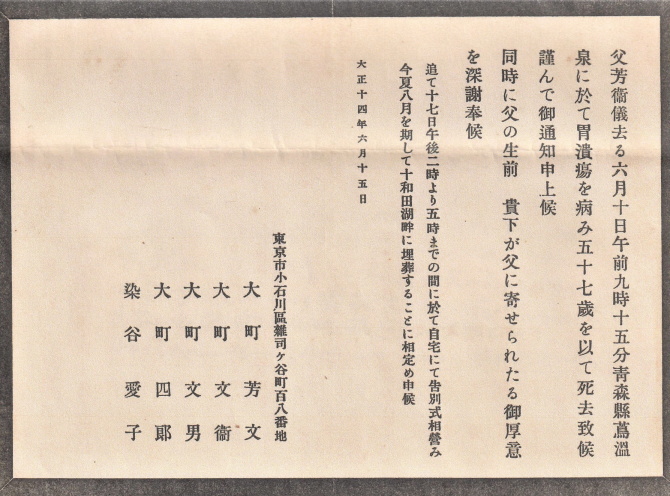

| 4 | 東京での告別式 | |

| 5 | 「桂月先生の葬式」 ~田中 貢太郎~ | |

| 6 | 父を懐(おも)う ~大町 芳文~ |

2 大正14年(1925年)6月11日 東京朝日新聞 |

|||

| 桂月が、青森県十和田市 蔦温泉で永遠の眠りについた翌日、「 東京朝日新聞 夕刊 」に桂月の訃報を伝える記事が掲載されました。 | |||

|

|||

記事の内容は・・・

|

|||

| <参 考> 李白(りはく) 701~762年、61歳で死去。唐時代の詩人、中国詩歌史上 杜甫とともに最高の存在とされる 翁(おう) ・・老人を敬っていう語 高須梅渓(たかす ばいけい) 1880~1948年、69歳で死去。美文家、評論家。 雑誌、新聞編集を経て晩年水戸文学研究により文学博士の学位を得る。 |

|||

3 桂月先生終焉記 ~田中 貢太郎~ |

|||

|

|||

| 大正14年6月11日午前11時、私は青森県上北郡法奥沢村蔦温泉旅館の一室に於いて大町桂月先生の霊に告別していた。 それは温泉旅館の玄関の左手になった室で、見付の階段と並んだ奥の六畳二間になったところであった。そこはこの二年間桂月先生が冬籠をした室で次の室には囲炉裏もあった。桂月先生は寒い間はこの室にいて、暑くなると廊下一つ隔てた表の室に移るのであった。その前日つまり10日午前9時15分に悪化した桂月先生は、その囲炉裏のある室の廊下に寄った方に此方を枕にして永久の眠りに就いていた。それは逆屏風(さかさびょうぶ)に囲われ、横に据えた白木の台には、供物を供え、線香をたき、香を燻(くゆ)らし、蝋燭(ろうそく)の灯をともしてあった。もう一昼夜を経過しているので、冷たい黄濁(おうだく)色の皮膚の被うところとなっていたが、さすがに争われぬ高士(こうし)の俤(おもかげ)があった。 桂月先生は享年57歳であった。私が桂月先生の最後の音容(おんよう)に接したのは昨年の12月13日で、杉浦重剛先生の追悼の日であった。私は桂月先生と桂月先生の許(もと)から伴(つ)れ立って高等師範前まで歩いた。その時桂月先生は、君も一緒に追悼会に往(い)っていいよ、と云われたが竹村という友人がいたので、別(わか)れて二人で酒屋に入ったのであった。その桂月先生は、今年の5月にあげる令息たちの結婚式に連ることになっていたが、終(つい)にそれを果たすことが出来なかった家族の人々とともに桂月先生の帰京を日一日と待っていた私は、6月10日の早朝になって雑司ヶ谷の桂月先生の留守許から呼ばれて、匆惶(そそくさ)と駆けつけて往(い)って、はじめて桂月先生の病気危篤のことを知ったのであった。 その時大町邸では令息たちが不安そうな顔をして出発の用意していた。病気危篤と云っても一、二回酒を病んだ以外、痼疾(こしつ)もなければ、他に疾(やまい)にかかったことを聞いていない私は、令息たちのそうしているところを見ても真個(しんこ)にすることが出来なかった。 しかし、その7日、夫人が蔦温泉に急行したことを聞き、また夫人から令息たちに送って来た手簡(しゅかん)の模様などを聞くに及んで、私ははじめて桂月先生が胃を病んでいることを知って驚いた。 私達はその日の午後1時東北本線の青森行に乗って上野を出発した。一行は令息芳文君、文衛君、文男君、四郎君。芳文君と文衛君の両夫人、令嬢愛さん、令嬢の夫君(ふくん)染谷良夫君、及びその嬰児と私の十人であった 。この五、六年、酒を病んだが為に衰弱はしていても、殆んど医師の薬を喫(の)んだことのない桂月先生のことであるから、一行の前には不安ながらも明るい光があった。それに、その前日、令息たちで夫人に打電して、看護に往(い)こうと云ってやったのに対して、来るに及ばないと云う返事があった程であるから、何人も万一を予想する者はなかった。しかし、それははかない望みであった。汽車が郡山駅に着くに及んで、東京からの追電で万事休した事が判った。愛さんはじめ令息たちの隠隠(いんいん)泣く声が気の顚倒(てんとう)している私の耳にも入った。騒然としていた車の中は急に水を打ったようにしんとなった。乗りあわせていた心なき乗客にもこの一行の涙が見えたものと見える。私は17歳になる中学生の四郎君が涙を押えてうつむいた容(すがた)を見るに耐えなかった。 私達は桂月先生の親戚朋友の名を思い出し逝去の通電を発した。11日の未明私たちは尻内駅の霧の中で汽車を乗り換えて古間木駅から軽便鉄道で三本木に往き三本木から自動車で蔦温泉にと向かったのであった。蔦温泉は桂月先生が老後を養うべくその3月本籍を移した仙境であった。 路は十和田湖から流れている奥入瀬川に沿うていた。自動車は私たちを焼山という部落の前におろした。そこは桂月先生の酒友(しゅゆう)で法奥沢村の村長と県会議員を兼ねている小笠原耕一君に関係ある家であった。そこから蔦温泉に電話することが出来た。芳文君がそこから蔦へ電話をかけた。電話には桂月夫人が出た。芳文君は 『 あア、あア、あア 』と涙声で云ってから、やがて 『 みん、な、きたツ、よ 』と切って何も云わなかった。一行の眼には新しい涙が湧いた。 焼山から蔦までは二里に近い路であった。それは奥入瀬川の右岸を奥入瀬川の支流になった蔦川に沿うて行くのであった。その蔦川の沿岸の地は路は平坦であったが、川と離れてから二十丁ばかりの間は、女の足には険しい山坂であった。そこは山毛欅(ぶな)の原生林であった。山坂が尽きると山上の平地で、そこに蔦温泉の建物が青葉の林を背景にして、二棟三棟並んでいた。そこには八重桜の白い花が咲き残り、建物の正面になった池には蘆の若葉が静かな山ふところの微陽(うすび)を吸うていた。 明治41年、桂月先生が鳥谷部春汀、平福百穂の両君と十和田湖に遊んで以来の知己で、また桂月先生の保護者であった小笠原松次郎君が、一行の姿を見かけて池の縁まで走って来た。まるまるとふとった木訥(ぼくとつ)そのもののような松次郎君は、赭(あか)い胸をはだけて手拭いで泣き腫らしている瞼を押えてまた泣いた。私はその松次郎君と一行のあとからあいさつをかわした。 |

|||

| |

|

||

| 池の見付の玄関の内、右手の勝手の廊下になった所に桂月夫人が座っていた。桂月夫人は、そうした中でも先ず愛孫(あいそん)を抱きとることを忘れなかった。私は 『奥さん、とんだことになりました』と云ったきり、他に何も云うことができなかった。従遊(じゅうゆう)二十年の恩師夫人に対して、恩師を悼む私の詞(ことば)はそれ以外に出なかった。愛さんの我を忘れて泣き叫ぶ声が室(へや)の中に響いた。芳文君の泣きじゃくりして遺骸に向かって何か告げる声が止めどもなく私の涙をさそうた。無心の嬰児は夫人の膝の上で嬉々として手を振り足を動かした。 『 この人が、一人おもしろそうだ 』と桂月夫人は泣きながら云った。塩井雨江先生の令妹で桂月夫人の姉になるふく女史は、5月中旬からこの旅館に写生にに来ていて桂月先生の臨終に逢ったのであった。 『もう、あなたがたに逢うのが厭(いや)だから、でまいと思ったが』と云い入って来たので、また涙が新しくなった。塩井女史は 『田中さんを呼べと云うから、おせわしいと思いましたが』と云いもした。 前後して松次郎君は、旅館の主人小笠原四郎君、土地の習慣で『おっかアちゃん』と呼ぶ主婦、松次郎君とともに桂月先生に随従していた太田吉司君、及び小笠原耕一君などが入って来た。桂月夫人は私を耕一君に紹介した。耕一君は桂月先生と酌んだ酒のために体を痛めてその旅館にいたがために、期せずして桂月先生の臨終に逢っていた。それは五月二十三日のことであった。桂月先生は太田吉司君を伴れて、八幡岳の嶮(けん)を踏破して七戸に遊び壺の石文の趾(あと)を尋ねて数日同地に滞在し、帰る時、同地の酒造家から一升の生酒をもらったので、二十八日法奥沢村の村役場に路寄りして、耕一君を拉(らっ)して焼山に往(い)き、彼の茶店でその酒を飲んでしまった。それがために耕一君は蔦温泉に寝込むようになった。桂月先生はそれほどでもなかったが、それでも健康がすぐれず、平生も酒の後でするように、2、3日ぐうぐうと寝ていたので、塩井女史が心配して時おり覗きに行った。 6月になって桂月先生は塩井女史と旅館の敬次郎という少年を伴れて松見の滝というのを観(み)に行くといって出かけて往(い)ったが、滝へは行かずに奥入瀬の谷に出て、焼山を経て帰ってきた。焼山では午食(ごしょく)を取って桂月先生は一本のビールを飲んだ。その桂月先生は本年に入ってからお粥を喫(す)い、蕎麦粉を喫(す)って殆ど普通の飯を口にしていなかった。ただそうした中でも蕨の好きな桂月先生は、毎日のように自分で採って来て、それを煮てお菜にすることを忘れなかった。 桂月先生が塩井女史と山を歩いたのは6月2、3日のことであった。その5日になって県から内務属を案内して来た。それは十和田湖畔一帯の地を国立公園の指定地にしようとすることに関してであった。桂月先生もその一行と松見の滝に往くことになって出発したが健康がすぐれないのか、路から落伍して帰って、夕方まで寝、夕方になって二杯の酒を飲んで寝た。桂月先生は一合位容る鉄葉(ぶりき)へセトをひいた器を平生腰にしていた。そして、その夜おそく起きて、又勝手に往って二杯の酒を飲み、まだ飲もうとするので塩井女史が止めた。桂月先生は平生の癖を出して 『だからふくさんの絵は拙(まず)い』といい出した。 5日の夕方、室蘭中学校の生徒が蔦へ修学旅行に来た。桂月先生は翌朝、その生徒を庭に集めて明治天皇の御詠の話をした。その夜桂月先生はおっかアちゃんにこしらえてもらって、カウセンという薬草の湯にひたしたのを二杯飲んだが、遅くなってから大患(おおわずら)いが発したのであった。桂月先生は、窓の外のも、便所にも、枕頭(まくらもと)の新聞紙の中にも喀血し、出血した。それでも桂月先生は何人にも知らさずに寝ていたが、朝になっておっかアちゃんが知った。桂月先生の皮膚は黒くなっていた。 『 先生 』とおっかアちゃんが声をかけた。 『 面目しだいもない、吐いた 』と桂月先生は眼を開けて云った。おっかアちゃんは湯たんぽを作って桂月先生を温めた。 『 僕は大丈夫だよ 』と桂月先生はおっかアちゃんに心配させまいとした。 おっかアちゃんは応急手当の後で、医者を呼びにやろうと云った。桂月先生は 『 もう二、三日待とう 』と云ったが、おっかアちゃんは聞かずに三本木から篠田という医師を迎えた。医師は一、二浣腸してから胃潰瘍の疑いがあるから絶対安静にして三日間は何も口にさせないようにと云った。おっかアちゃんは同時に桂月夫人の許へ打電した。 8日の午後4時頃になって桂月夫人は蔦温泉へ着いた。桂月先生は夫人の入って来るのを見て 『 心配したろうね 』と云った。その夜は桂月先生はすやすやと寝た。 眼が開くと詩集を手にした。 9日の午後から桂月先生は臍(へそ)の上あたりが苦しいと云った。桂月先生はその間にも思い出したように夫人に口を利いた。夫人は絶対安静ということを守って自分から口を利かなかった。 『 何か講談のようなものはないか 』と桂月先生が云うので夫人は講談本を見つけて来た。しかし、桂月先生は一、二頁(ページ)見てから手を放した。 その夜12時頃になってから、桂月先生は 『 もう何時だね 』と云った。傍にいたおっかアちゃんが 『 もう12時でございますよ 』と云った。桂月先生は、 『 一生のお願いじゃ、何か飲ましてくれ 』と云った。 桂月先生も三日間の絶食を守っていたようであった。おっかアちゃんは夫人たちと相談して塩湯をこしらえて飲ました。 『 もう水が湯のように感じる 』と云った。塩湯を飲んだ後で桂月先生は三十分ばかり眠ったが、容態は危険になって来た。おっかアちゃんは三本木の医者へ人をやり、一方で浣腸すると黒く臭い血塊がおびただしく出た。 桂月先生は、平生の癖で右脇を下にして寝ていた。その大患(おおわずら)いの桂月先生の顔がゆとりのある所謂(いわゆる)仏顔に見えた。塩井女史はそれが気になった。 10日の未明になって桂月先生の舌が硬(こわ)ばりはじめた。夫人は葡萄酒を勧めた。二、三杯の葡萄酒を飲むと桂月先生の眼は活活(いきいき)としてきた。 『 おいらは、云うことと行うことが違わない、おいらは悠然として酒を飲んで死ねるのだ 』と云い出した。桂月先生は夫人には平生もおいらと云っていた。夫人はもう遺言をさす時であると思った。 『 何か小供(こども)に云っておくことはありませんか 』と云った。桂月先生は平生も酒を飲んだ時もするように、両手をばたばたと鳥の羽ばたきするようにして、如何にも面白くてたまらないようにしていた。 『 小供(こども)には平生云って聞かしてあるから、それを考えるならいい 』と云った桂月先生は考えの浮かぶままに家庭のことをぽつぽつと話した。桂月先生の心にかかっていたのは四郎君の年のいかないことであった。桂月先生は私を東京から呼べと云った。 葡萄酒の後で桂月先生は 『 何か強い酒はないか 』と云った。桂月先生が昨年蔦へ来る時、親類の多賀宗之少将から二本のウイスキーをもらっていたので、夫人がふと 『 ウイスキーがあるはずだ 』と云うと、桂月先生は、 『 あれは室(へや)において来た 』と云った。旅館には蝮(まむし)酒にした焼酎があった。おっかアちゃんがそれを持って来た。 『 酔いがさめると、舌が硬(こわ)ばる 』と桂月先生が云った。夫人はそのつど酒をすすめた。桂月先生は、 『 他に何も思い残すことはないが甲州の山水と十和田湖の山水の完成しないことが残念だ 』と云った。桂月先生は、甲州の山水、十和田湖の山水、奥羽の山水、北海道の山水など数冊の遊行記を未完成にしているのであった。 『 皆をここへ呼んで来い 』桂月先生は、旅館の人々を枕頭(まくらもと)に呼ばした。主人も妻も、桂月先生から夜よく文字を教えてもらっていた13になる少年も集まって来た。桂月先生はその人々に、 『 さようなら 』 『 さようなら 』と云って別れの辞(ことば)をかわした。8時頃になって夫人が 『 何か辞世の句はありませんか 』と云った。桂月先生は、 『 いくらもあるが 』と云って 『 みちのくの とわだの山に 血をはきて そのまましねば われはほんもう 』と吟じてから 『 これはまづいから、東京の新聞にはむかんな 』と笑って 『 ごくらくに こゆるとうげのひとやすみ つたのいでゆに みをばきよめて 』と云った。それを塩井女史が筆記した。 8時半頃になって医師が来て注射した。注射してから桂月先生の意識は朦朧(もうろう)となり、その9時15分従容(しょうよう)として大往生をとげたのであった。 12日の夕方になって、桂月先生の遺骸は温泉の前の開墾地で焔毘(えんび)に付した。村の人々は荼毘(だび)をおさえるために、花の咲いた川柳の枝を投げかけした。私の暗然(あんぜん)として立っている傍には「東奥日報」の郡場(こおりば)秋蝶氏が愁然(しゅうぜん)と佇立(ちょりつ)していた。 |

|||

蔦温泉旅館近くの蔦墓地にある「大町桂月の墓」 |

|

||

5 桂月先生の葬式 ~田中 貢太郎~ |

||

| ***青森県十和田市蔦墓地に分骨の葬義について著されています*** | ||

| 大正14年8月8日午後4時、桂月先生の霊柩を奉じた二台の自動車は雑司ヶ谷の大町邸を出て上野駅にと向かった。それは8月10日を期して桂月先生を蔦温泉に埋葬するためであった。 上野駅では時間の来るまで桂月先生の霊柩を駅長室に安置し、テーブルを駅入口に構えて、送葬してくれた人々の名称をもらった。 6時になって桂月先生の霊柩を乗せた汽車は発車した。その汽車には遺族をはじめ、法学博士市村光恵(いちむら みつえ)、猪狩史山(いかり しざん)、久保田辰彦親子、松宮春一郎、三樹愛二、石川寅吉、宇野共次、田所貢、高木八太郎、それから私などがいた。そして、郡山からは伊藤薊山、大内長の二氏が加わり、仙台からは東川楊舟先生が加わり、前橋の古橋花村翁も早くから加わっていたが、一行と生面(せいめん)の人であったがために、古間木(ふるまぎ)駅に下車するまで判らなかった。埼玉の中山八一郎氏は蔦へ来て加わった。 その汽車は、桂月先生の仙去(せんきょ)の時に乗った汽車と違って古間木(ふるまぎ)にも着ける汽車であった。翌日の正午になって、一行は古間木に下車してそこから十和田鉄道によって三本木(さんぼんぎ)に向かった。小さなマッチ箱のような列車の右の車窓には永遠に桂月先生の霊を護(まも)ってくれる八甲田山があった。左の車窓には、眠もはるかに見渡され牧場があって牧場の影が黒く点在していた。三本木からは三台の自動車に分乗して焼山に向かった。前には桂月先生が朝夕の散歩に親しんでいた高田大岳と、その左よりになって赤倉岳があった。 その日は、驟雨(しゅうう)模様の雲がおりおり陽の面を掠(かす)めて、高原の上に灰色の影を落して物の陰翳(いんえい)を見せた。薄(すすき)の穂と女郎花(おみなえし)には初秋の風がたった。 一行はまた焼山でまちあわして出発した。路は茶店のある所から少し後もどりして焼山橋の向うから奥入瀬川の縁を遡(さかのぼ)るのであった。咽喉が乾いて来ると路ばたの木苺の黄ろに熟した実を採って口にした。奥入瀬川の本流はすぐ左に岐(わか)れて蔦からきた蔦川がそこに注いでいた。一行はその蔦川の縁を登って往った。右の斜面に岩があってその裾になった崖の所に穴があってそこの入ると地の下から冷たい風の来るのが感じられた。その岩の裂け目にはまだ雪が残っていた。 蔦川は大小岩石の磊砢(らいら)とした谷になってきた。そこに山毛欅(ぶな)の大小のうっそうと茂った林があって入口に板橋が架(か)かっていた。それが通天橋というのであった。そこから温泉まで二十一丁あった。路はそこから五、六丁の間少しけわしかった。 4時になって一行は温泉に着いた。桂月先生の墓地は、温泉の前の桂月先生を荼毘に付した場所から数間(すうけん)の古墳のように土のもり上がった所であった。そこには根元から二つに別れた楢(なら)の大木があった。桂月先生の墓地は最初十和田湖畔の休屋に定めていたが、土地が俗悪であるががために青撫に変更しようとしたが、そこは又国有林であったが為に蔦にしたのであった。 この夜雷雨があり、朝になっても微雨(びう)があったが、8時頃になってやんだ。葬儀は蔦の地元によって一切弁じてくれたものであった。私達は少し時間があるので旅館の後になった沼へと往(い)った。その付近には三つ四つの水の澄んだ沼があってそれぞれ名があったが、総称して蔦沼と云っていた。 11時半から読経をはじめた。法奥沢村の人士は元より遠く県下の各地から集まって来た有志がその席に連なってくれた。終わって一行は長蛇の列を作って桂月先生の霊柩を墓地に奉送した。楢(なら)の大木には蔦うるしの蔓(つる)が這いまとうていた。 埋葬の順序は先ず桂月先生の霊柩を埋め、その上に桂の大木を四角に削って大町桂月の墓と大書した墓標を建て前に白木の台を据えて焼香台とした。式は喪主芳文君の焼香にはじまって遺族の人々の焼香があり、次いで市村光恵(いちむら みつえ)博士の弔辞があり猪狩史山(いかり しざん)氏、川田正澂(かわだ まさずみ)翁の弔辞の代読があり、及び有志の弔詞報告があって、参列者の焼香となった。 参列者へは地元から弁当と酒とが出て、私達東京方面から送葬して往(い)った者は旅館でその弁当を喫して、遺族の人々と共に焼山にくだり、そこから十和田湖畔子ノ口まで自動車で往った。三本木から焼山まで六里、焼山から子ノ口まで三里半であった。焼山から子ノ口まで奥入瀬川の渓は樹木が茂り、岩が聳(そばだ)ち、滝が懸(かか)り、渓の流れには苔が生え、樹が生えて大小の岩石があって、それが絵に見る松島のような趣があった。桂月先生はそれを川千島と命名してあった。 蔦から下る時にふりだした雨はますます激しくなっていたが、子ノ口に着いた時にはやんで碧空(あおぞら)も見えていた。もう6時を過ぎていた。一行はそこからモーターボートに分乗して前岸の休屋へと往った。四方に青山の聳(そばだ)った十和田の山水はひわ色にどろんでいた。左の方の湖岸に黄ろな色のあるのは麦の穂であった。ボートは前岸の半島の岬端へと着き、そこから右に磯をつけて行った。そこは桂月先生の所謂(いわゆる)千丈幕で二百メートルにあまる絶壁が湖面を圧して聳(そび)えていた。その岸壁の色は赤かった。松杉の樹木が岸壁の肌を被うとでもするように所々生えていた。 暗くなって私達を乗せたボートは休屋の湖畔の旅館へ入り、遺族の人々は他の旅館に往(い)った。 朝になって市村、東川、久保田、牛山の諸氏は遺族の人々と共に子ノ口の方に引返し、私達は発荷(はっか)に往きそこから毛馬内に往って、軽便で大館に往き、大館から省線に乗りかえて秋田に向かった。(「十和田湖 大町桂月」より) |

||

~桂月の一周忌に蔦墓地で~ (「十和田国立公園の実現に奔走した人々」より) |

|

||

| 後列左から 久世(長男妻)、文男(三男)、文衛(次男)、青柳一郎、前列左から 大町エヨ、 長(妻)、芳文(長男)、四郎((四男) | |||

| 6 父を懐う ~大町 芳文~ |

|||

|

|||

| *原文の一部の漢字をひらがなに、また、現代かなづかいに改めています。 *「瘦我慢の精神」「酒とお説法」「父の知られざる一面」 のタイトルは、原文にありません。 *「懐(おも)う」は、心に留めて思い慕うの意味をもちます。 芳文氏の父桂月への思い、そして、桂月が子どもたちへ注いだ愛情の大きさを感じます。 |

|||

|

|||

| <参考> 懐う・・心に留めて思い慕う 胆力・・物事に恐れず、動じない心 通有・・共通して備わっていること 蛮骨・・粗野で荒々しい気質、蛮から 睥睨・・見下ろす 気焔・・さかんな意気 馬鹿珍を書いた原稿が、父の最後の文章・・「堅雪の八幡岳」がみつかるまでは、「馬鹿珍」が絶筆とされていました 村夫子・・または「そんぷうし」、村の学者 然らざる・・そうではない 一気呵成・・一息に詩や文章を作り上げること 経木真田・・経木を細く切って真田ひものように編んだもの にらめくら・・にらめっこ 寂寥・・心が満ち足りず、もの寂しいこと 快哉・・ああ愉快だと思うこと |