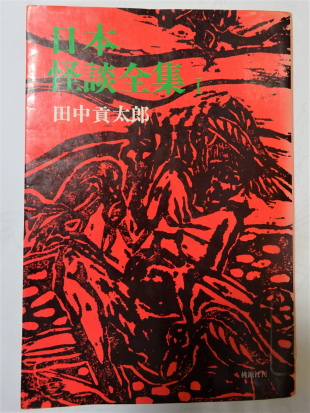

4 日本怪談全集

|

下は、昭和49年発行の日本怪談全集Ⅰです。

「序」の日付は「昭和九年六月七日」です。

再版、重版をしていて人気ぶりを知ることができます。

「序」と、怪談話書き始めの作品「岩魚(いわな)の怪」と「赤い牛」、「海坊主」を紹介します。

(現代使用の漢字に改めています)

|

序

私が怪談に筆をつけたのは、大正7年であった。それは「魚の怪・蟲(むし)の怪」という中央公論に載せたもので「岩魚(いわな)の怪」と「蝿(はえ)供養」の二つからなっていた。

ところが、幸か不幸かその怪談の評判がよかったので彼方此方(かなたこなた)から怪談を頼まれて、長い間怪談ばかり書いた。それは私が支那の怪談が好きで晋唐小説六十種、剪燈新話、などというような物を手あたりしだいに読んでいた関係から、怪談に特殊な興味を覚えていたことも原因しているのであろう。

そして、怪談が出来るに従って、それを集めて小冊子にしていたが、昭和五年になって『怪談全集』上下二冊を作った。その後になっても怪談を頼まれて、それが積ってかなりの数になり、そのうえ怪談全集も絶版になったので茲にあらためて日本に関した物だけを集めて「日本怪談全集」4冊を上梓(じょうし)することになった。

終いに臨んで一言したいのは、此の怪談集は私が前後二十年にわたって書いたもので、怪談集を作るために筆をつけた所謂(いわゆる)際物(きわもの)でないということである。

昭和九年六月七日 田中貢太郎識 |

《参考》

上梓 ・・梓の木を版木に用いたことから、本を出版すること

際物 ・・一時的な流行や人気をあてこんで仕事をすること

識 ・・=著 |

昭和49年7月5日発行

「日本怪談全集 Ⅰ」

|

岩魚いわなの怪 ~一部を現代使用の漢字に改めています~

村の男は手ごろの河原石を持って岩のくぼみの上で、剥いだ生樹(なまき)の皮をびしゃびしゃと潰していた。その傍にはまだ五、六人の仲間がいて潰した皮粕(かわかす)を円(まる)めて笊(ざる)の中へ入れたり、散らばっている樹の皮を集めてその手許(てもと)に置いてやったりした。

そこは木曽の御嶽(おんたけ)つづきの山の間で、小さな谷川の流れを中にして両側から迫ってきた山塊(さんかい)は、こっちの方からいくらか緩(ゆる)い傾斜をして山路なども通じているが、むこう側は女の髪をふり乱したような緑樹をいただいた筍(たけのこ)に似た岩がそうそうとして聳(そび)えていた。岩の上には処どころシャクナゲの真紅(しんく)の花が咲いていた。谷の上に見える狭い空には午(ひる)近い暑い陽がギラギラしていたが、谷底は秋のように冷えびえしていた。

彼らは谷川の渕に毒流しをして魚を捕(と)るために、朝早くから下(しも)の村から登って来て山椒(さんしょう)の樹の皮を剥ぎ、樒(しきみ)の実や蓼(たで)などと一緒につぶして毒流しの材料を作っているところであった。

「これ程ありゃ、余る程ある、もう、よかよか」と、皮粕(かわかす)を入れた笊をななめにしながら一人の男が云った。潰す材料ももう少なくなっていた。

「そんじゃ、飯でも食って、一休みして、始めるかの」と、一人は体を起こして両手を端(さき)さがりにうんと広げながら背伸びをした。

七人ばかりの村の者は、平かな岩の上に車座に座って弁当を使いはじめた。各自が家から持って来た盛相飯(もっそうめし)は後にして、真中に置いた五升入りぐらいな飯鉢(めしばち)の中にある団子を指でつまんで旨そうに食いだした。団子は煮た黒い黍団子(きびだんご)であった。団子を食いながら捕るべき魚の話をしてりた。

「でっかい山女魚(やまめ)がいるぞ」と、一人が言うと一人は団子を呑みながら云った。

「ここは、岩魚(いわな)が多いよ」

白い法衣を着た僧が傍へ来て立っていた。団子をつまんで口に入れようとした一人が眼をつけた。

「お坊さんじゃ」

他の者もその声に気がついて僧の方を見た。

僧は菅笠(すげがさ)を着て竹杖をついていた。緑樹の色がうっすらとその白衣(びゃくい)を染めて見せた。

「お前さんたちは、ここへ何しに来ていなさる」と、僧は優しいおっとりとした声で云った。

「毒流しに来ているところじゃ」と、はじめに僧を見つけた一番年下に見える壮(わか)い男が云った。

「毒流し・・・魚を捕る毒流しかの」

「そうじゃ」

「それは殺生(せっしょう)じゃ、釣る魚なら、餌のために心迷いのしたものじゃから、まあよいとして、毒流しは、罪咎(つみとが)のないものまで、いっしょに根だやしにすることになるから、それはよくないことじゃ」

何人(たれ)も返事する者がなかった。そして、仲間同志であちこち顔を見合わしあった。

「殺生はやめるがよい、魚の生命(いのち)も、お前さんたち人間の生命も、おんなしじゃ、なにによらず、生き物の生命を奪(と)る者は、その報いを受けずにはおらん、やめるがよい、やめるがよい、わしは出家じゃ、嘘を言うて、人をおどかしはせん」と、僧はまた云った。

「それもそうじゃ、ふん・・・」と、顔のあかい額の狭い男が腕組をして首をかしげながら云った。

「さようじゃなあ、そんじゃ、もうやめるか」と、壮(わか)い男の右側にいるあご髭ののびた男が云った。

「まあ、飯を食いながら考えよう」と、僧の前にいる体を曲げた男が云った。

「坊さんもいかがでございます、団子がたくさんありますが」と、顔のあかい男が云った。

「さようか、それはありがたい、一ついただこう」と、僧はそこへ座って杖を傍に置いた。

僧の前にいた男は体を横の方にかたよせて、僧を一座の中へ入れるようにした。その男の右にいた顔の赤い男は団子の鉢を僧のほうに寄せた。

「これは戴きます」と、僧は団子を三つばかりとって手のひらに入れながら、その一つをもくりと口に入れて一息にのみくだした。

わかい男は、ふとそのさまが眼についたので、お坊さんは空腹であったなと思っておかしかった。僧はあとの団子を、はじめのようにもくりと口に入れて、それも一息にのみくだした。

僧が食いだしたので彼らの手も団子にいった。そして、僧に聞えないような小さい声で、毒流しを中止するか決行するかについて相談しあった。

「やめるとするか、お坊さんの言うことじゃ」と、わかい男はその隣にいる前歯の一本なくなった顔の大きな男にささやいた。

「そんなことあるもんか、坊主はいいかげんなことを言いよるよ」と、その顔の大きな男は、嘲(あざけ)りの色を口元に浮かべて、壮(わか)い男にささやきかえした。

団子がなくなったので盛相(もっそう)を開けて、その器に入れた粥飯などを食いだした。顔のあかい男は、盛相の蓋に玄米で焚いてあるぐだぐだの飯を分け、起(た)って熊笹の葉を2、3枚とって来てそれにのっけて僧の前にだした。

僧は辞退せずにまたその飯を食いだした。僧の食い方に好奇心のある壮(わか)い男はそっと僧のほうを見た。僧は一箸飯を口に入れては仰向いて咽喉(のど)をうねらして如何にも食いにくそうにしたが、それでも一箸一箸と口に入れていった。彼は、あのお坊さんはおかしな物の食い方をする人だなあと思っていた。

飯がすむと、皆谷におりて行って水を飲んだ。犬のように流れの上に口を浸して飲む者もあった。僧も村の人の後ろから谷へおりて行って岩の端に仰向き、菅笠を濡らさないにと片手を笠の縁(ふち)にかけて、心もち顔を反(そ)らしながら口を流れに浸していた。

「おい、どないする」と、顔のあかい男は団子の鉢を麻布に包みながら云った。

「どないにするもんけ、やろうよ」と、顎髭(あごひげ)の男が云った。

「坊さんが、あんげに云うじゃないか」と、顔のあかい男は迷うていた。

「生き物を殺せという坊主はないぞ」と、顔の大きな男は傍からその男を見た。

「そりゃまあ、そうじゃ」と、顔のあかい男が云った。

僧が岩を伝(つと)うてあがって来た。顔の大きな男はその方に注意しながら顎髭(あごひげ)の男に云った。

「こんげにかまえができた後(のち)に、やめもできんし」

僧はあがって来て顎髭(あごひげ)の男の前に立った。

「やっぱり毒流しをやるつもりかな」

「これから相談して、やめるなりなんなりいたしますが、昨日からかまえをして、今朝は今朝で二番鶏(どり)から起きて来ておりますし・・・」と、壮(わか)い男は云ったが腹の中では僧の詞(ことば)を嘲(あざ)笑っていた。

「お前さんは、どうもやるつもりらしいが、殺生をしてはいかん。魚でも人間でも、生命(いのち)の欲しいことは一つじゃからな」

「私がひとり、どうと云うことはない、相談して皆がやめると云えば、やめても好(よ)い」

「どうぞ殺生しないように、物の生命(いのち)をとったものは、きっとその報いが来るからな」

「皆と相談します」

「それでは、私(わし)はこれから往(い)くからな」と、僧はあたりにいる人びとの顔を一わたり見て、斎(とき)にあずかった礼を云って

「どうぞ殺生しないようにな」

僧は静かに山路の方へあがって往(い)った。人びとの眼に僧のうすい藍色の光が顫(ふる)えついていた。

「あのお坊さんは、どこから来たろう」と、壮(わか)い男が云った。

「どうせ乞食(こじき)坊主じゃ、この山の上に、人里でもあると思うて来たろう」と、顎髭(あごひげ)の男が面倒くさそうに云った。

僧の姿はもう緑樹の陰になった。人びとは頭を集めて中止か決行かについて相談をはじめた。

「お前たちが厭(いや)なら、俺はひとりでもやる」と、顎髭(あごひげ)の男が云った。

迷うていた者もその詞(ことば)に力づけられて、毒流しを決行することになった。で、皆がすっ裸になって、皮粕の入れてある笊(ざる)をはじめ、魚を入れる笊や、しゃくい網を持って、谷におり、すぐそこの谷水が一坪ばかりの処に澱(よど)んで、小さな淵をしている処から皮粕を入れてみた。

人びとは、眼を光らして水の上を見ていた。刻み煙草一服吸うくらいの時間を置いて、蒼白(あおじろ)い五寸ばかりの魚が腹をかえして浮いてきた。それは山女(やまめ)であった。

「や、一つ浮いた」と、何人(たれ)かが云った。

しゃくい網を持った者は、手早くそれをしゃくって捕った。十匹ばかりの小さな鮠(はや)も水の泡のように浮かんだ。続いて二つばかりの蒼白いうなぎであった。

「うなぎだ、うなぎだ」と、若い男が嬉しそうに叫んだ。

山女魚(やまめ)と岩魚(いわな)を十尾ばかり捕ると一行はその淵を捨てて下の淵へ行った。上流(かわかみ)の毒汁が幾分でも流れ込んでいるので、もう五つ六つのうなぎが腹をかえして片泳ぎしていた。そこにもまた皮粕を入れた。山女魚や岩魚がまた七、八尾半死になって浮いてきた。

一行は下(しも)へ下へと降(くだ)って往(い)った。そして、淵を見ると皮粕を入れて、半死になって浮いてくる魚を捕った。

陽が傾いて谷の間が陰(かげ)になった時に、今までよりは大きな淵に出くわした。

「ここにはいるぞ」と、顎髭(あごひげ)の男が云った。彼は皮粕を入れる役になっていた。

皮粕は他の淵の倍も入れられた。二、三尾の岩魚がまず浮いてきた。その後(あと)から山女魚が一つ浮いてきた。

「淵がでっかいけに、薬がきかないぞ」と、顔の大きな男が云った。

顎髭(あごひげ)の男はまた皮粕を入れた。木の枝を持っていた何人かがそれを入れて水の中をかき回した。一尺ばかりある岩魚が浮いてきた。

「や、出たぞ、出たぞ」と、皆が一緒に云った。

しゃくい網を持った男は岩を伝って行って、下(しも)へ流れていこうとする魚をしゃくいあげた。岩魚も三つ四つ浮いてきた。しゃくい網を持った男は、またそれをしゃくいにかかった。

と、四方(あたり)が急に薄暗くなって頭の上の木(こ)の葉がざざざと鳴りはじめた。大粒の雨の雫が水の上へぽつりぽつりと落ちてきた。青暗く沈んでいた淵の水が急に動きだしたかと思うと、白い大きな藍色(あいいろ)の魚の背が見えてきた。人間の大人ほどある気味悪い大きな岩魚が白い腹をかえしながら音もなく浮かんだのであった。

雨は烈(はげ)しくなって谷はますます暗くなっていった。

大岩魚はそのあたりの谷川にたまたまいることがあると云われているもので、頭から尻尾(しっぽ)まで五尺ばかりもあった。人びとはその顎へ藤葛(ふじかずら)をとおして二人がかりで担(にな)ってきた。

その夜一行は、その大岩魚を肴にして、その日の慰労をやると云うことになり、一行に加わっていた者の家を宿に頼んで魚の料理にかかった。包丁を持っている者は顎髭(あごひげ)の男であった。

「あの坊主の云うとおりになって、やめておったら、こんな魚が拝めるけい」と、男はしゃがんで得意そうに云ってまず包丁を腹からおろした。

若い男が松明(たいまつ)をつけてその灯をまな板の上におとしていた。顎髭(あごひげ)の男は魚の腹へ包丁がとおったので、手先を差し入れて腸(はらわた)を引き出した。と、その中からころころと出たものがあった。それは今日の昼飯に怪しい僧にも分け、自分達も食ったような三個の黍団子(きびだんご)であった。顎髭(あごひげ)の男はうんと云って背後(うしろ)に倒れて気を失った。

|

|

赤い牛 ~一部を現代使用の漢字に改めています~

長野県の上田市にある上田城は、名将真田幸村の居城として知られているが、その上田城の濠(ほり)の水を明治初年になって替え乾(ほ)そうという事になった。

そして、いよいよその日になると附近の人びとは好奇心に駆(か)られて、早朝から手伝いやら見物やらで押しかけて来た。その日は、朝からからっと晴れた好天気で、気候も初夏らしく温かい日だったので、人びとは、お祭り騒ぎで替え乾(ぼし)をはじめた。そのために作業は、ずんずんはかどって水が減るにしたがって大きな鯉が躍(おど)りあががったり、大鯰(おおなまず)が浮いたりして濠のまわりには至るところに歓声があがった。

その日、私の父も面白半分その手伝いに行っていたが、正午近くになって濠の水が膝の下ぐらいに減った時、父の周囲にいた人びとが異様な声を立てた。見ると、父のいる処から三間(げん)ばかり前方に、ひとところ水が一間(けん)半ばかりの円を描いて渦を巻いていた。

「何だろう」と

父が思ったその瞬間、もの凄い水音を立てながら、その渦が盛り上がると思う間もなく、全身真紅の色をした動物が半身をあらわした。それは額に太い二本の角のある大きな牛であった。

人びとは驚いて逃げ出そうとしたが、牛のほうでも驚いたのか濠から駆けあがって千曲川へ飛び込み、矢のようにその流れを泳ぎ渡って小牧山を乗り越え、それから須川の池へ身を隠してしまった。

今でも、その替え乾(ぼし)の時に現場に行って赤い牛を見たという人がある。私も少時の時に、その話を聞かされたものだが、どうしても信じることができないので作り話だろうと云って、父に𠮟られたことがある。私の父は、いい加減なことを云う人でないから、若(も)しかすると河馬(かば)のよう水棲動物であったかも判らないと思うが、それにしても河馬が日本にいるという話を聞かないので、どうにも解釈がつきかねる。(植田某氏談)(1983年(昭和13年)「新怪談集実話篇」より) |

|

海坊主 ~一部を現代使用の漢字に改めています~

これは、小説家泉鏡花氏の話である。

房州の海岸に一人の壮(わか)い漁師が住んでいた。ある日、その漁師の女房が赤ん坊の守をしながら夕飯の準備(したく)をしていると、表にどこからともない薄汚(うすぎたな)い坊主が来て、家の中をじろじろと覗き込んだ。女房はそれを見て御飯でももらいに来たのだろうと思って早速握り飯をこしらえて持っていって

「これを」

と云って差し出したが、坊主は横目でちらと見たばかりで手を出さなかった。女房はやさしかった。それでは銭(あし)がいるだろうと思って今度は銭を持って出て

「それでは、これを」

と云ったが、坊主はそれにも見向きもしなかった。女房は鬼魅(きみ)わるくなって、金を持ったまま後ずさりして勝手のほうに引っ込んでいったが、こわくて背筋から水でもかけられたようにぞくぞくして来たので、早く夫が帰って来ればと思いながらふるえていた。

そのうちに四辺(あたり)がすっかり暗くなって、時化(しけ)模様になった海がすぐ家の前でざわざわと浪をたてだした。坊主はと見ると、最初の処に突っ立ったまま身動きもしない。その影のような真っ黒い坊主の姿を見ると、女房はもういてもたってもいられないので、そっと裏口から隣へ逃げ出そうとした。と、そこへ附近(まわり)の漁師たちが、はしゃぎながら船からあがって来た。それとみて女房は駆け出していって

「だれか来ておくれよ」

と云って事情を話した。皆血の気の多い連中のことだから

「そいつは怪(け)しからん、やっつけろ」

と云って、坊主を取り囲んで、さんざん撲(なぐ)りつけ、倒れるところを曳(ひ)きずっていって浪うち際へ投げだした。

まもなく夫の漁師が帰って来たので、女房はその話をすると、漁師は何かしら気になるとみえて、飯のあとで磯に出てみたが、そこには暗い海が白い牙をむいて猛り狂っているだけで、それらしいものは見えなかった。漁師はそれから間もなく寝たが、夜が更けていくにしたがって外はますます荒れ物凄い浪の音が小さな漁師の家を揺り動かすように響いた。そして、1時過ぎと思う頃どこからともなく

「おうい、おうい」

と云うような悲痛な呼び声が聞えてきた。眠っていた漁師は、はっとして眼を開けた。悲痛な人声はまた聞えてきた。

「あ、難破船だ」

漁師は飛び起きて、女房のとめるのも聞かず裏口から飛び出して、磯のほうへ走った。とすぐ眼の前の岩の上に一人の坊主が突っ立っていた。それを見ると漁師は思わず

「やい、何しているのだ」

と云った。すると坊主は、ぐっしょり濡れた法衣(ころも)の中から手を出して、黙ったまま漁師の家のほうへ指さした。

「何だ」

漁師が突っかかるようにすると、坊主はまた黙って家のほうへ指さした。漁師が不思議に思ってふりかえったところで、自分の家のほうから火のつくような赤ん坊の泣き声が聞え、それに交って女房の悲鳴が聞えてきた。漁師は夢中になって

「何しやがる」

と云って、いきなり坊主につかみかかろうとした。と、坊主は白い歯を見せてにたにたと笑ったが、そのまま海の中へ飛び込んんで見えなくなった。そこで漁師は自分の家へ駆け込んだ。

家の中では、女房が冷たくなった赤ん坊を膝にして顔色を変え眼はひきつっていた。(1983年(昭和13年)「新怪談集実話篇」より))

|

|

狸と同棲する人妻 ~一部を現代使用の漢字に改めています~

山形県最上郡豊田町に沓澤仁蔵(くりさわ にぞう)という行商人があった。仁蔵は若いに似合わず家業に熱心で毎日のように村から村へと行商に出かけて行った。その仁蔵には道(なお)という近隣で評判の美しい女房があった。

それは昭和7年2月のことであった。仁蔵はいつものように家を出て行ったが、どうしたものかその日もその翌日も帰って来もしなければ手紙も送ってこなかった。女房の道は、心配して心当たりを探して歩いたが何処へ行ったかわからなかった。そのうちに4月になって山々の雪が解けかけた頃、仁蔵がひよっこりと帰って来た。道は仁蔵の顔を見るなり

「まあ、お前さん」

と言って仁蔵に取りすがって泣いた。仁蔵は良い商売があったから先から先へ行っていたと言って、もうけたという金を出して見せた。道はそれで安心した。仁蔵はそれからまた行商に行ったが夕方にはきっと帰った。

その日もいつものように帰って来たので、すぐ夕飯にして二人で楽しそうに食事をしていたところで、ふいに表の障子を蹴破るようにして飛び込んで来るやいなや仁蔵をなぐりつけた。

「な、なにをする。」

道は驚いて無法者に立ち向かった。その無法者は仁蔵に生き写しの男であった。

「あ」

道は目をみはった。道は倒れている仁蔵を見た。そこには夫の代わりに一匹の大きな狸が血まみれになって倒れていた。

道が4月以来同棲していたのは狸であった。

一方行商に出ていた仁蔵は夢遊病者のようになってあっちこっち歩いてやっと気がついて帰って来たところで、女房の道が大きな古狸と睦まじそうに飯を食っているので棍棒(こんぼう)をとって飛び込むなり狸を殴り殺した。

道は、その夜から病気になって寝ていたが間もなく死んでしまった。(1983年(昭和13年)「新怪談集実話篇」より)) |

|

《参考》

《参考》

《参考》

《参考》