|

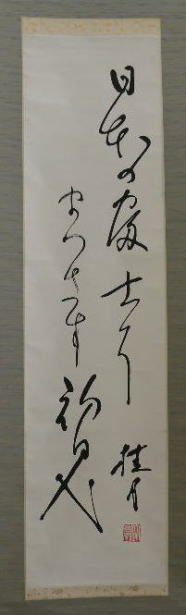

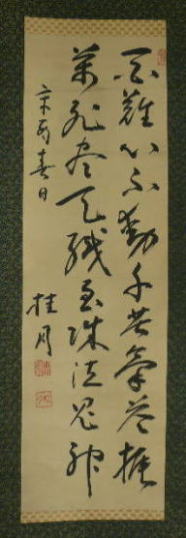

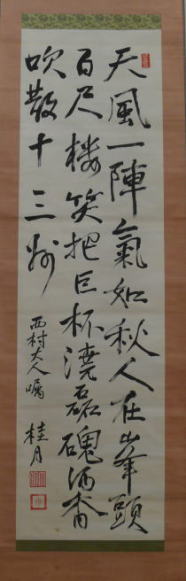

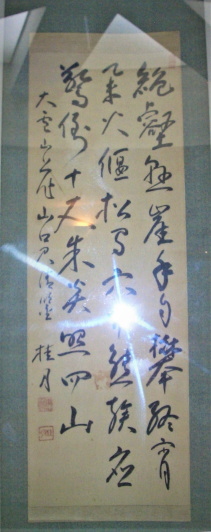

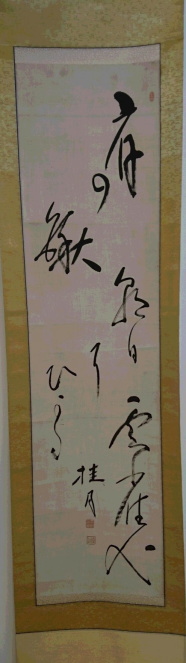

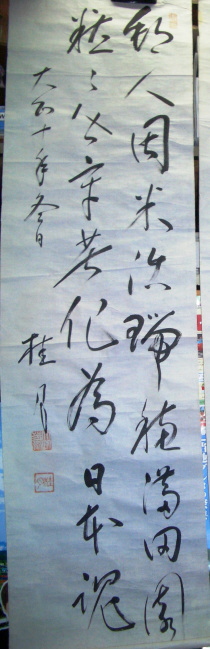

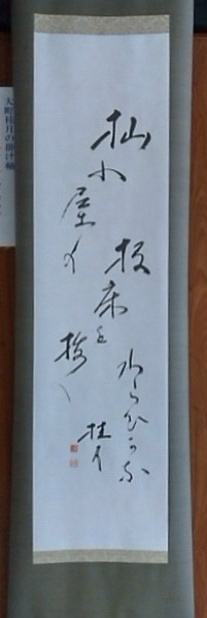

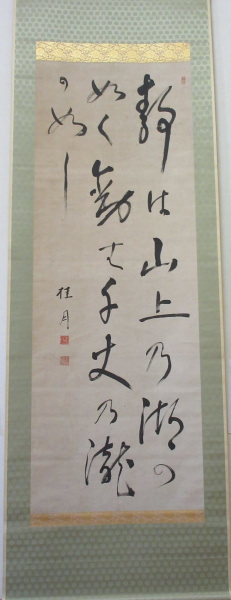

<読み方> 日本(にっぽん)の 富士にまずさす 初日(はつひ)哉(かな) 桂月 <解 説> 桂月が大変好んでいた俳句です。 |

2

|

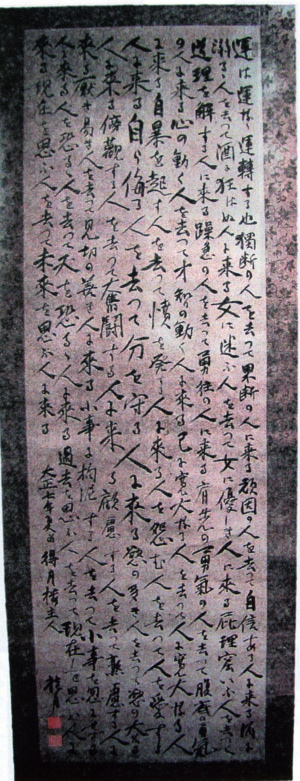

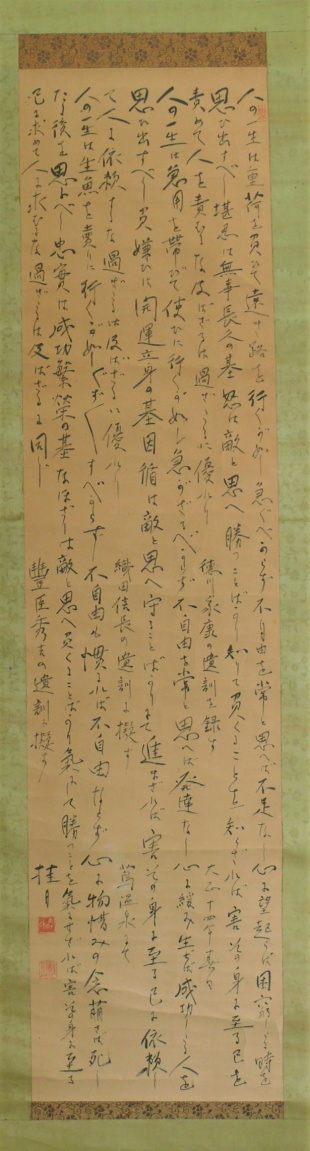

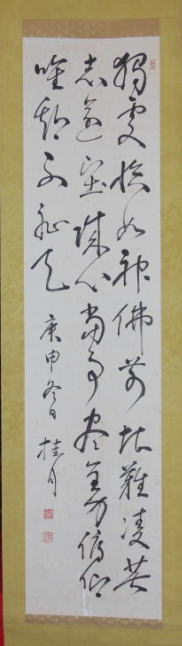

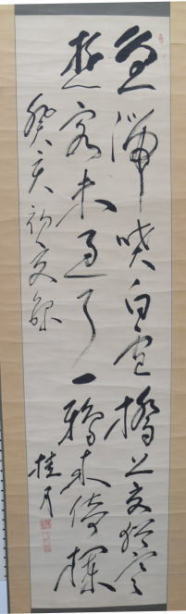

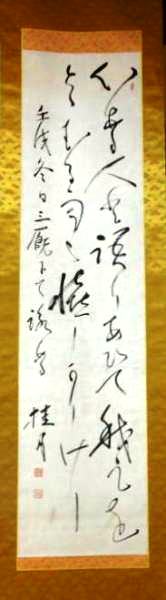

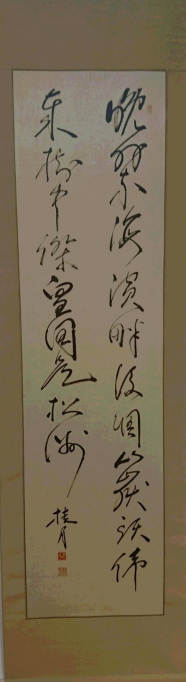

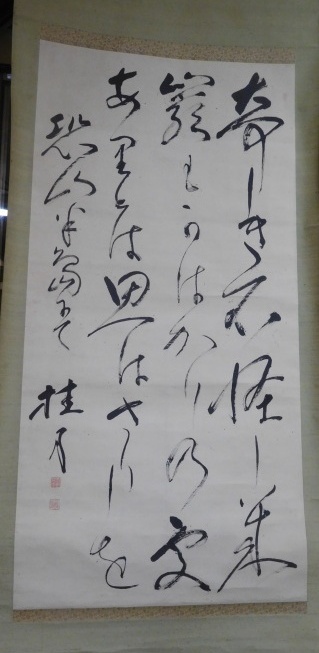

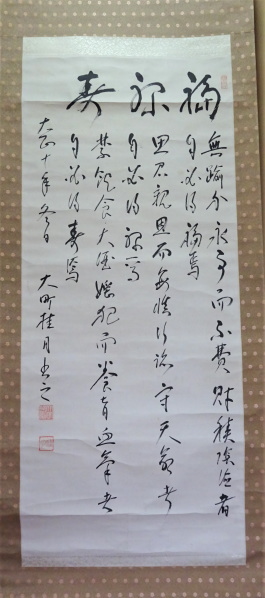

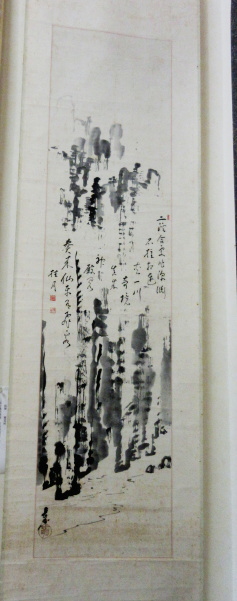

<読み方> 運は運なり 運(うん)転する也 独断の人を去って果断の人に来(きた)る 頑固の人を去って自信ある人に来る 酒に溺るゝ人を去って酒に狂わぬ人に来る 女に迷う人を去って女に優しき人に来る 屁理屈いう人を去って道理を解する人に来る 躁急(そうきゅう)の人を去って勇往(ゆうおう)の人に来る 肩先の勇気の人を去って腹底の勇気の人に来る 心の動く人を去って才智の動く人に来る 己に寛大なる人を去って人に寛大なる人に来る 自暴(やけ)を起す人を去って憤(ふん)を発する人に来る 人を怨(うら)む人を去って人を愛する人に来る 自ら侮(あなど)る人を去って分を守る人に来る 欲の多き人を去って欲の大なる人に来る 傍観する人を去って奮闘する人に来る 顧慮(こりょ)する人を去って熟慮する人に来る 厭(あ)き易き人を去って見切りの善き人に来る 小事(しょうじ)に拘泥(こうでい)する人を去って小事を忽(ゆるがせ)にせざる人に来る 人を恐るゝ人を去って天を恐るゝ人に来る 過去を思う人を去って現在を思う人に来る 現在を思う人を去って未来を思う人に来る 大正七年夏日 得月楼主人 桂月 ・・参考・・ 果断・・・思い切ってすること 躁急・・・気がいらだちせわしいこと 勇往・・・ためらわず前進すること 侮る・・・軽くみること 顧慮・・・心配すること 拘泥・・・必要以上にこだわること 忽にせざる・・・いい加減にしないこと |

|

|

<解 説>

「運は運なり 運(うん)転する也・・・ 」で始まるこの軸は、人は運をもって生まれるが心の持ち方で運は転じていくという教訓です。 また、著書「人の運」は、過去の史実や偉人を例にだすなど詳しく著しています。 左は、大正15年至誠堂から発行されています。 右は、昭和3年研文書院から発行されています。   |

||

3

|

|

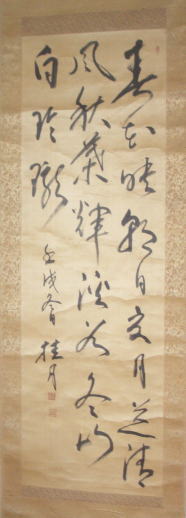

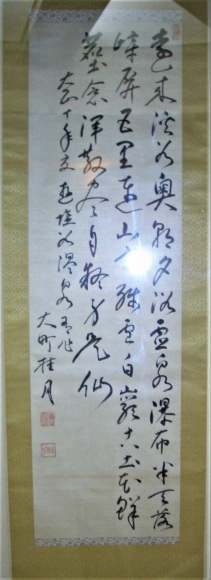

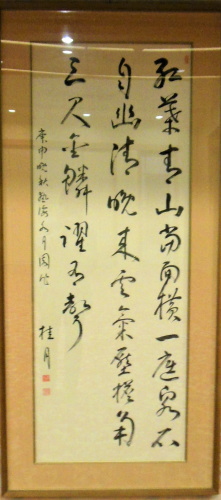

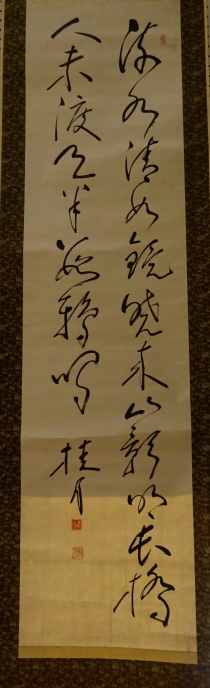

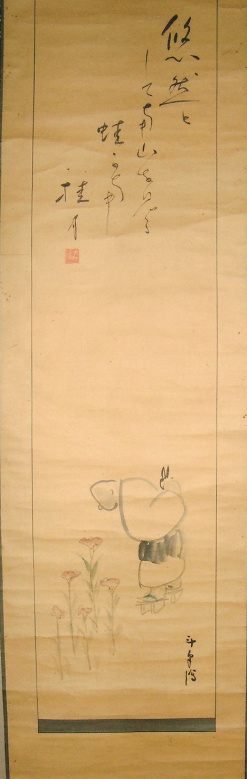

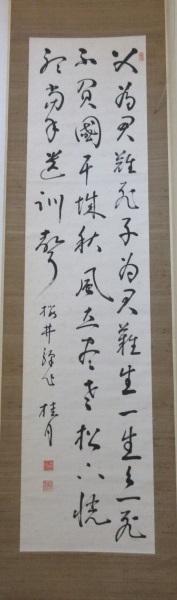

<解読文> 春花映朝日 夏月送清風 秋葉輝渓谷 冬山白玲瓏 壬戌冬日 桂月 <読み方> 春花(しゅんか)朝日(あさひ)に映(は)え 夏月(かげつ)清風(せいふう)を送る 秋葉(しゅうよう)渓谷に輝き 冬山(とうざん)白(はく)玲瓏(れいろう) 壬戌(みずのえいぬ)冬日 桂月 <大意 ・ 解説> 日本の四季のすばらしさを詠んだこの漢詩を、桂月は「四季詩(しきのうた)」と題しています。 詩の意味は、次のとおりです。 春は、花々が朝日に映え、 夏は、月がさえて清らかな風が吹きます 秋の紅葉は、渓谷に輝き 冬の山々の雪の白さは、うるわしく鮮やかである ※壬戌は、大正11年のことです |

4